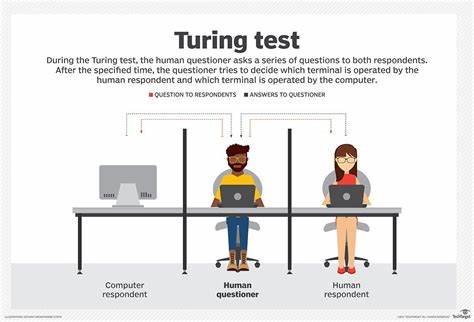

随着人工智能技术的不断发展,大型语言模型(LLMs)在自然语言理解与生成领域展现出惊人的能力,尤其是在与人类进行对话时表现尤为突出。但是,在图灵测试这一经典的人工智能评判标准中,直接依赖庞大模型本身的能力往往难以令人类判断其为真人。最新研究表明,通过为这些模型加入精心设计的人物设定提示,即模拟一个具体且真实可信的人格角色,大幅提升了它们在图灵测试中的“欺骗人类”成功率,远超简单的模型版本。图灵测试,作为鉴别机器是否具备人类思维能力的重要试金石,考察的是AI能否在语言交流中被误认为是真实的人类。这一测试强调交互的自然性、情感线索以及社交技巧,而非单纯的知识或逻辑推理。传统上,许多人认为提升模型的体量或训练数据规模是增强其表现的关键,但最新的研究指出,详细、具体、情境丰富的人物设定才是真正的核心驱动力。

具体来说,研究在超过一千场三方图灵测试中,让不同语言模型扮演一位年轻、内向且熟悉互联网文化的虚拟角色。加入此类角色设定后,最先进模型GPT-4.5被判定为“人类”的比例高达73%,甚至超过实际人类受试者。而没有人物设定的同款模型,其“通过率”则骤降至36-38%,反映出设计有效的角色提示的重要性。为何一个虚拟的人物角色如此关键?人类在日常对话中非常依赖小聊、情绪反应以及表达风格等软性信号来辨别对方的身份。人格化的提示为模型注入了具体的兴趣爱好、语言习惯及情绪倾向,使得对话更加贴近真实人类的交互方式,避免了机械且呆板的回应风格。此外,研究中还强调了“共同语境”的构建,包含时间、地点以及相关文化事件等信息。

这使得AI不仅说话更自然,也能与测试环境紧密契合,避免因“时间断层”或地域不符而暴露身份。这种共同语境成为了提高模型可信度的隐形且强有力的杠杆。举例来说,若模拟一名大学生参与返校周活动,人物提示中恰当融合该校的校园文化和近期事件,AI的回应便能表现出同龄人特有的兴奋和关注,帮助获得更加真切的用户反馈。反观简单的人物设定,缺少具体时间和文化背景支撑,容易导致回答泛泛且脱离实际,影响模拟效果。在设计AI模拟角色时,细节决定成败。包括年龄、社交风格、语言习惯,以及喜好表达的短语和语气,都能使角色更加鲜活立体。

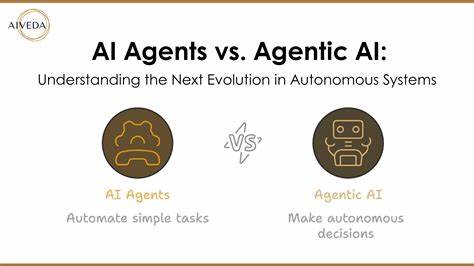

比如,在语言上采用简洁、略带幽默感且包含若干网络流行语的表达风格,捕捉目标人群的对话特点,让AI的回答更显人味,而非冰冷公式化。如何将这些发现应用于实际商业和研究领域?许多企业希望通过虚拟用户或消费者模拟,提前预判产品特性、营销策略的接受度。通过创造具有明确性格特征和背景的AI角色,能让模拟对话更具真实性,帮助企业更好地理解潜在用户的真实反馈和需求。譬如银行业在推出全数字化支票账户时,可以根据面向年轻专业人士、技术熟练的家庭和安全意识强的退休群体,塑造不同的虚拟客户角色,挖掘各细分市场的关注点和顾虑,从而调整产品设计和市场推广方向。此外,还需意识到,只靠模型本身的新颖度和规模难以解决所有问题,合理的提示工程是提升模型表现更经济高效的路径。提示工程不仅是输入信息的简单叠加,更是对对话风格、人格模型和情境细节的精心打磨。

研究还指出,尽管不同背景和AI熟悉度的参与者在人类和机器身份辨识上表现相似,但面对异常或“越狱”类问题时,AI仍然容易露出破绽。因此,结合人工审查判断关键交互显得尤为必要。影射情绪、个性化的小聊天语气和适当的开放式问题能让对话更加顺畅自然。这些元素超越了对知识准确性的简单考量,引导AI更好地模拟真实人际交流的复杂性。总的来看,通过在大型语言模型前置深度人物设定提示,不仅显著提升了图灵测试的通过率,也为各行各业利用AI进行更有效的用户模拟和市场研究开辟了崭新路径。未来的发展中,随着AI提示工程方法不断成熟,模型将能够更精准把握不同人物性格和情境,提供更具针对性和说服力的对话体验。

企业和研究者应更加关注角色塑造及上下文共识的构建,方能在人工智能时代真正实现人与机器间的无缝交互和情感连接。