人工智能已渗透到我们生活的各个领域,从智能助手到自动驾驶,从医疗诊断到内容生成,AI带来的便利无处不在。然而,随着AI规模的不断扩大,系统潜在的偏见和公平性问题也越来越引发关注。如何让人工智能变得更公平,避免加剧社会不平等,已经成为科技界和公众共同关心的核心话题。最近,研究人员推出了一对创新的AI公平性评估基准,力图为解决这一难题提供更加科学和细致的工具。与此同时,人工智能领域另一个备受瞩目的概念——通用人工智能(AGI)——也再次成为人们餐桌上的热门话题。本文将深入探讨这些议题的最新动态及其背后的深层意义。

当前,AI模型在许多场景中展现了强大的能力,但其中隐含的偏见问题却屡见不鲜。例如,面向人群属性的误判、对少数群体的忽视以及对敏感话题处理的不当,都暴露出现有AI系统在公平性方面的短板。传统的偏见检测手段往往侧重于数据层面或某些单一维度的偏差测量,难以全面反映AI系统在实际应用中复杂多样的情境下的表现。针对这一瓶颈,近期科研团队设计了全新的公平性基准,该基准不仅考虑社群间的差异,还着眼于AI对不同场景和上下文的理解能力。通过这些更加细致入微的评测,开发者能够更准确地识别和定位模型中的不公平因素,从而有的放矢地进行调整和优化。 这套新基准的推出,标志着AI公平性评估进入一个更成熟、更科学的阶段。

研究团队正是因为观察到以往方法的局限性,意识到简单忽略群体差异反而可能加剧不公,才有了这番努力。公平性不仅仅是数据问题,更是一种对现实世界复杂性和多样性的尊重。基准的改良让AI模型在“认知”不同社会背景和语境时表现得更加敏感和细致,但公平性的改善终究不只是靠评测来实现,还需要结合模型设计、训练数据多样化以及政策监管等多方面手段。 随着公平性话题的热度攀升,人们开始将视线投向更宏大的人工智能未来愿景——AGI,即人工通用智能。研究界和产业界往往将AGI视为能够具备人类水平甚至超越人类认知能力的智能体。AGI既可能为社会带来革命性的产业变革和生产力提升,也同样伴随着伦理风险、失控担忧及社会影响的不确定性。

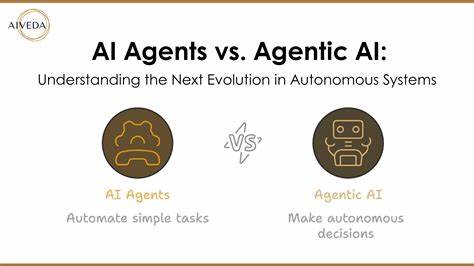

过去几年里,关于AGI的讨论经常经历“高潮”和“低谷”,像一个气球一样在公众舆论中被反复吹涨又放气。然而,近期一款由中国初创企业打造的名为“Manus”的AI代理引发热议,人们纷纷将其视作向AGI迈进的一次有力尝试。这款系统展现出超越传统窄域AI的多任务处理和环境适应能力,令业界对AGI的发展前景重新燃起期待。 为何AGI的话题能够持续火热?一方面,AGI代表了人工智能发展的终极目标——一个能够像人类一样进行学习、推理、创新和自我提升的智能体。它超越了当前专注于单一任务解决的狭隘AI,承载着为社会带来根本性变革的潜力。另一方面,AGI的实现也引发了众多伦理和安全方面的担忧,包括控制权的归属、价值观的植入、失业风险的加剧等。

正因如此,围绕AGI的讨论反映了人们对未来智能社会的期待与忧虑交织,也是科技发展和社会治理之间博弈的缩影。 除技术层面,AI公平性和AGI的兴起还激发了广泛的政策和社会对话。美国政府近期针对移民问题推出了一款包含“自愿遣返”功能的应用,试图促使非法居住者主动离境,该举措饱受争议,因其背后潜藏的伦理风险和对弱势群体的影响而引发公众质疑。与此同时,AI驱动的社会管理工具也越来越多地进入人们视野,社会治理与科技应用的界限正日益模糊,公平性原则如影随形,成为保障技术进步惠及全体社会成员的关键。 从科技企业的角度来看,也有创新者拒绝急于变现,选择坚持对技术自主和品质的控制。譬如某中国AI创业公司DeepSeek的创始人,就倾向于拒绝巨额投资,坚守自己的技术理念和研发自由。

这种态度反映了当前AI领域内部对于技术伦理、商业模式以及发展路径的多元思考。正是在多面力量的推动下,AI公平性和AGI探索的生态正在逐步丰富和成熟。 此外,AI的能耗问题、环境影响以及未来可能带来的技术变革,也值得被提及。研究显示,训练大型AI模型消耗的能源巨大,关注其绿色可持续发展成为重要议题。同时,AI在娱乐、医疗、制造等多个领域的应用正重塑产业格局,带来前所未有的机会与挑战。在这一切变化过程中,公平性和责任感是不可或缺的指南针,确保技术发展的成果真正为所有人服务,而非加剧已有的社会分裂。

总的来看,推动人工智能更加公平不仅是技术层面的挑战,更是社会整体的系统工程。新的公平性基准提供了更精准的测量方式,但实现真正公平还需要从数据、算法设计、治理政策到公众参与的多方协同努力。同时,AGI的前景既激励人们憧憬未来,也提醒我们把握技术伦理底线、构建安全机制。面对AI变革带来的深刻影响,政府、企业和社会各界应共同参与建设一个更加包容、公正且可持续的智能新时代。随着技术进步与社会讨论的交织,我们正处于人工智能变革的重要拐点,关注和推动AI公平性与AGI安全发展,是实现科技为人类福祉服务的关键所在。