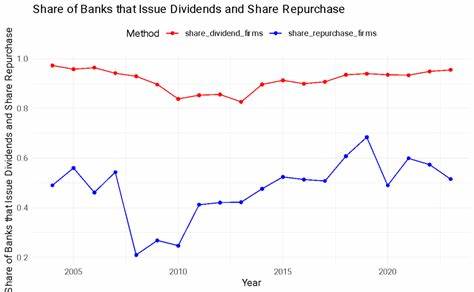

近年来,银行业面临着日益复杂的市场环境和监管要求,这使得资本管理策略变得尤为重要。股票回购作为提升每股收益和增强股东价值的常见手段,历来受到银行业的青睐。然而,当前形势下,银行对股票回购的盲目追求显然值得深思。回购虽然能够在短期内提升股价和利润指标,但忽视潜在风险和长期影响可能带来严重后果。首先,股票回购往往依赖于银行拥有充足且稳定的资本。随着全球监管趋严,银行需要维持更高的资本充足率以抵御金融风险。

如果过度回购,可能削弱银行的资本缓冲能力,降低其抗风险能力。在面临经济不确定性或突发金融危机时,资本充足率的不足会限制银行应对能力,甚至引发更大范围的系统性风险。其次,回购资金来源通常是银行的利润或借贷资金。利用借款进行回购增加了银行的财务杠杆,进而提升了整体风险敞口。当市场环境发生逆转,较高的杠杆水平可能导致财务压力加剧,影响流动性和信用状况。尤其是在利率快速上升的背景下,借贷成本增加,回购操作的经济效益会大幅缩水。

第三,股票回购短视性的问题亦不可忽视。银行可能为了迎合短期业绩压力,而采取回购提升每股收益数据,但这往往掩盖了内部业务调整的深层次需求。资源被用于股票市场而非业务创新和风险管理,可能导致银行在激烈的市场竞争中处于劣势。随着金融科技的崛起和客户需求的多样化,银行需要持续投资于技术升级和服务创新,单纯依赖回购提升的股价难以保证长期竞争力。此外,监管机构也越来越关注银行资本运用的稳健性。部分监管体系已对回购行为设定限制,以确保银行资本水平不因回购操作而过度削弱。

银行若忽视监管动向,盲目回购,可能招致监管处罚或导致市场信心下滑。投资者也开始更加审慎地评估银行的资本配置策略,偏好那些注重长期可持续发展的金融机构。市场对银行回购的反应亦反映出不确定性。一方面,回购能在资本市场传递积极信号,显示银行对自身价值充满信心;另一方面,不合理的回购策略引发投资者担忧资金使用效率,削弱信任感。在全球经济增长放缓和通胀压力加剧的背景下,银行更应审慎权衡股票回购的时机和规模。正确的做法是充分考虑银行自身资本状况、宏观经济环境和监管政策,制定灵活且务实的资本分配计划。

回购不应成为掩盖基础业务问题的手段,而应是在利润稳定且资本充裕的情况下,用于优化资本结构和合理回报股东的工具。综合来看,银行股票回购是一把双刃剑,既有助于提升股东价值,也可能带来潜在风险。银行管理层在制定回购策略时,应坚持稳健原则,避免过度依赖回购带来的短期绩效提升,而忽视长期可持续发展。通过清晰的资本规划、加强风险管理和持续投入业务创新,银行才能在市场波动中保持竞争优势和稳健成长。未来,随着金融市场的不断演变和监管环境的完善,懂得平衡资本回购与自身发展需求的银行,将更有可能赢得投资者和客户的青睐,实现更健康的业务发展与价值提升。