精神分裂症一直以来都是精神医学和进化生物学领域的难题。这种精神疾病表现为认知、情感和行为的严重障碍,但其在全球范围内有着约1%的终身患病率,这使得它成为一个亟待解开的进化之谜。按照传统进化理论,具有显著生殖劣势的基因在漫长的演化过程中应当逐渐被淘汰,然而精神分裂症相关的遗传变异却仍然稳定存在,甚至在某些历史时期显示出正向选择的迹象。本篇文章将围绕“悬崖边缘适应性模型”展开,探讨人类为何在智力和社会认知的进化道路上甘冒疾病风险,支付精神分裂症作为代价的深层原因。悬崖边缘适应性模型由精神病学家兰道夫·内斯(Randolph Nesse)于2004年提出,并由最新研究团队在2024年通过数学模型和遗传学实证数据加以验证。模型的核心观点在于某些复杂的认知特质沿着单一方向发展时会不断提高生殖适应性,但超过某一临界阈值便会导致适应性急剧下滑,如同走到悬崖边缘跌落一般。

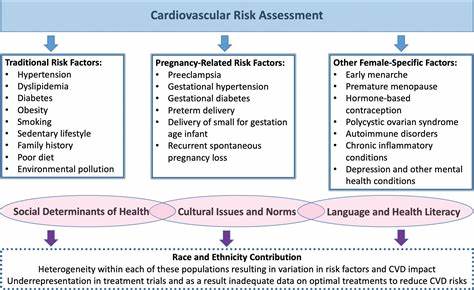

换句话说,精神分裂症并非单纯的基因缺陷产物,而是一类遗传多样化特质在进化过程中出现的极端表现。人类的大脑如同敏捷但易碎的赛马之腿,特定认知能力如语言、抽象思维和社交智慧在普遍范围内提升了生存和繁衍能力,但少部分个体的大脑功能若超越这个“安全区”,则可能导致精神分裂症的发生。进化选择通常调整群体的平均基因型,确保大多数人在临界点之下获得适应优势,然而基因多态性的存在不可避免地导致一些人落在阈值之外而罹患疾病。这种适应性为群体总体带来了利益,但个体层面却可能遭受巨大痛苦。以人类脑容量为例,出生时较大的脑容量通常意味着更高的智力潜力,但超过母亲骨盆可承受范围时,可能引发难产甚至母婴死亡,这正是悬崖边缘模型的现实写照。免疫系统同样表现出类似特征:在多数人中,积极的免疫反应增强抵抗力,少数人则陷入自体免疫疾病,从而显露出进化权衡带来的脆弱。

精神分裂症的基因架构极为复杂,涉及数百甚至数千个小效应基因,这些基因在健康个体中可能提升创造力、认知灵活性和语言能力,从而增加社会交往和繁殖机会。但基因累积效应一旦超过阈值,便引发了疾病。研究发现,这些精神分裂症关联基因在进化早期曾被正向选择,如FOXP1、NRXN1等有关语言和神经发育的关键基因,突显人类独特认知能力的形成与精神分裂症遗传倾向的紧密联系。基因组中人类加速进化区域(HAR)内也富集了这类基因,暗示了人类特有的基因调控在其中发挥着重要作用。然而,现今这些风险基因大多在负向选择压力下逐渐减少,表明现代社会环境和生殖行为可能强化了对精神分裂症高风险基因的抑制。针对精神分裂症遗传风险与生育率的关系,英国生物银行的实证研究揭示,携带较高多基因风险分数但未发病者反而略微拥有更多后代,这一发现在统计意义与悬崖边缘模型的预测相符,尽管效应微弱,仍支持风险基因在进化中存在一定的适应价值。

学界普遍认为,精神分裂症及其相关基因表现出一组复杂的“权衡基因”,它们在正常表达范围内可以增强个体的某些认知或社交优势,但同时又潜藏着向病理状态滑落的风险。这与我们对于精神疾病简单“基因缺陷”框架的认知形成鲜明对比,呼吁科研者从进化角度重新审视遗传多样性和适应性失衡之间的关系。理解精神分裂症的悬崖边缘适应性特征不仅有助于解释其进化持久性,更为未来精神疾病的预防与治疗开辟了新的视角。精准医学的发展需要将遗传风险和个体化环境因素结合起来,关注基因表达阈值调控和认知功能的微妙平衡。同时,社会支持体系的完善和早期干预策略也尤为重要,以减缓潜在负面基因效应的发作,并帮助患者更好地融入社会。总结来看,精神分裂症作为人类心智演化进程中的副产物,既反映出人类卓越适应能力的极限,也昭示了基因与环境之间复杂的互动和演变。

它是人类大脑迈向高度复杂认知与社会化的“悬崖边缘”,付出的沉重代价。未来多学科的深入合作,有望揭示更多隐藏在基因暗流中的故事,推动精神卫生科学迈向更加精准和有效的未来。