近年来,随着人工智能特别是大型语言模型(LLMs)的飞速发展,化学领域迎来了全新的机遇和挑战。大型语言模型基于海量文本数据的训练,能够理解并生成复杂的自然语言信息,甚至在某些专业领域实现超越专业人士的表现。化学作为一门基于大量知识积累与严密推理的科学,正在被这些先进模型逐步渗透与改变。然而,大型语言模型在化学领域表现出的化学知识掌握能力以及推理分析水平,如何与经验丰富的化学专家相比较,是科学界和工业界普遍关注的热点。本文致力于深入剖析这一话题,结合最新的研究成果,解读大型语言模型与化学专家的能力差异,并展望其未来的发展趋势。首先,从基础认识出发,大型语言模型源于自然语言处理技术,通过对包括化学文献、教科书、专利等大量文本资料的学习,具备了处理和理解化学相关文本的能力。

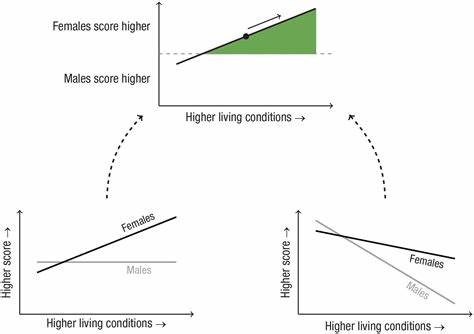

这使得它们能够解答化学问题、推导化学反应路径、预测分子性质,甚至在合成设计上给予辅助。相比之下,化学专家依托多年的系统学习与实践积累,具备深厚的化学知识体系,更重要的是能在面对未知或复杂问题时进行灵活的科学推理和创造性思考。著名的ChemBench评测体系在这方面提供了一个标杆,该框架以大量覆盖化学各类主题和技能的问题对各大前沿语言模型展开测评,同时将结果与多位化学专家的表现进行对比。测评结果显示,部分领先的语言模型在知识问答和基础推理问题上表现出超越一般化学专家的能力,甚至有些模型以近两倍于最佳化学家平均水平的成绩完成任务。这表明大型语言模型在化学知识的掌握上已有质的飞跃。然而,进一步分析揭示了它们的不足之处。

具体而言,许多模型在涉及复杂化学推理与计算时表现较弱,特别是结构推理、核磁共振信号数目的判断等专业领域依然存在明显差距。此外,对于安全和毒性等涉及化学实际应用的重要主题,模型的表现也相对欠佳,且在这些敏感问题上往往会因安全策略而拒绝回应,影响其实际效用。另一方面,化学专家则能结合实验经验和专业判断处理这类问题,体现出深度理解和风险意识。更值得关注的是,大型语言模型普遍存在自信评估能力不足的问题,尽管有时输出错误答案,模型往往表现出过度自信的态度,这对依赖其结果的用户来说可能带来风险。与之相比,化学专家可以更准确地识别知识盲区和不确定性,从而采取谨慎态度。除了知识及推理能力,化学专家相比模型在化学直觉和偏好判断方面依然占据优势。

化学偏好在药物发现及分子优化等领域极为关键,而测试表明,当前模型在判断化学家的偏好选择时往往接近随机水平,缺乏人类专家那种基于经验与洞察的化学直觉。这为今后的模型训练指明了方向,即结合人类反馈机制和偏好调整,以实现更贴合化学实际需求的智能辅助。值得一提的是,随着模型参数规模的增大以及多模态能力的发展,模型在化学领域的表现有望进一步提升。部分研究发现,模型性能与规模呈正相关,未来通过集成专门的化学数据库、增强结构信息的输入以及结合自动化化学实验平台,能够让语言模型不仅停留于文本问答层面,而是成为化学研究真正的“智能助手”。从教育角度来看,语言模型的兴起也对化学教学和考试体系提出了新的挑战和机遇。传统的知识记忆和典型题目难以区分模型和专家的能力,未来更应重视培养学生的批判性思维、创新推理能力和实验操作能力,使其具备超越单纯记忆的综合素养。

利用语言模型辅助教学能极大提高学习效率,同时辅助学生理解复杂的化学概念和机制。整体而言,大型语言模型与化学专家各有所长,是互补而非对立的关系。在日常科研中,模型可以高效处理知识检索、文献摘要、数据解析等任务,释放人类专家的时间和精力专注于创造性研究和关键决策。此外,模型的快速迭代与开放评测机制,如ChemBench,能够促进技术透明和持续进步。未来的发展趋势将倾向于人机协作模式,将专家的经验和模型的计算能力有机结合,提升化学科学的整体水平。在安全伦理方面,随着模型应用范围扩大,对误导信息、危险化学品设计等潜在风险的管理也需同步加强,确保技术造福人类,而非带来威胁。

总结来看,大型语言模型正在以前所未有的速度推进化学知识的数字化和智能化,为化学研究、教育和工业实践创造变革机遇。尽管当前模型在某些化学推理与直觉任务上仍落后于人类专家,但其知识覆盖面广、处理能力快、学习能力强的优势,已使得它们成为化学领域不可忽视的强大工具。未来,依托持续优化的评测框架、更多的跨学科合作及安全规范的完善,语言模型将更好地融入化学科学的生态系统,推动零基础到专家级别的知识传承和创新发现,开启智能化化学新时代。