随着社会进步和性别平等理念的深入人心,人们对男女心理差异的理解也日益丰富。性别平等悖论作为当前心理学和社会科学领域的热门话题,挑战了传统观念,吸引了大量跨国研究关注心理性别差异如何随着社会条件变化而发生改变。本文系统综述了54篇关于性别差异与生活条件关联的研究成果,并基于27项大型元分析进行了新的实证探讨,重点揭示经济发展、教育水平和性别平等等因素对男女心理差异规模的影响。心理性别差异的存在是众多研究反复确认的现实。女性普遍在阅读理解、言语能力及情绪表达上表现出优势,而男性则在空间认知与部分数学领域显现出较强优势。女性较易表现内化情绪如悲伤,而男性倾向于更多的外化情绪如愤怒。

职业兴趣的差异也以女性更偏好与人打交道领域、男性更倾向机械或技术相关方向为特征。尽管性别差异整体倾向于温和,但其稳定性和广泛性预示着生物和环境因素共同作用下的复杂表现。生活条件对心理功能的影响引发了科学界的广泛关注。经济发展、教育公平、医疗保障等均被证实对认知能力和情绪健康有深刻影响。更具体而言,经济指标如人均国内生产总值(GDP)及教育指标的提升通常关联认知能力的普遍提升,表现为“弗林效应”。然而,针对性别差异的影响却呈现多样复杂的图景。

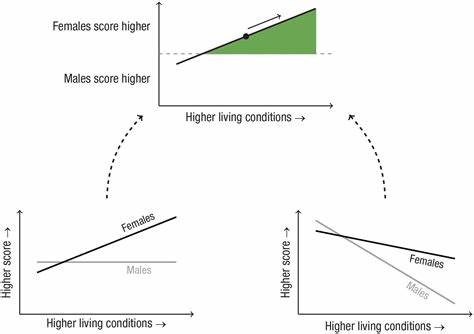

性别平等悖论由此而生,即在经济发达且性别平等指数较高的国家,部分心理性别差异不仅未减少,反而有所扩大。系统回顾和新的统计分析均指向这一复杂现象。性别差异在个人人格特质,如利他主义、冒险倾向、冲动性等方面,在发达国家往往更为显著。例如,女性在利他和合作性特质上表现更高,而男性在冒险和冲动行为上优势更明显,且这些差异在高生活条件国家更为突出。言语能力和情绪表达的性别差异也受到生活条件的影响,女性在言语记忆及负面情绪的表达上差异加大。认知领域呈现出性别差异因任务类别而异的趋势。

在数学能力领域,男性优势在高生活条件国家有所减弱,女性得益于教育资源和社会期待的提升,其成绩优势得以显现;而空间能力方面差异保持稳定,不同国家间表现无明显趋势。两性在性行为及伴侣偏好方面的差异则呈现相反趋势。经济发达和性别平等度高的国家,男女在性行为频率、伴侣选择上差异明显缩小,这可能反映出社会规范、文化价值观的转变以及个人自由度的提升。攻击性行为则表现出更加复杂的变化规律,对伴侣的攻击行为差异减少,而其他形式的攻击性差异有时却扩大。整体上,经济因素如GDP以及人类发展指数(HDI)在预测性别差异变化中显示出更高的敏感度,相较之下,纯粹的性别平等指标(如女性劳动参与率、男女薪酬差距)关联较弱。数据表明,经济进步可能通过改变教育和职业结构,强化了部分性别角色的分化,从而影响心理差异的表现。

对性别平等悖论的解释存在多重视角。资源假说认为物质和教育条件的提升使个体更自由地表达自身偏好,因而差异得以扩大。社会角色理论则强调,经济发展带来的职业分工变化加强了性别角色的社会化,导致差异加剧。尽管二者视角不同,均认可环境改变对性别差异的重要影响。需要注意的是,尽管许多心理性别差异在各国表现稳定且显著,但其幅度普遍较小,而多个小差异在日常生活和社会行为中累积效应明显。例如,性别差异在人格特质和学业能力上的偏差可能引发教育和职业领域的性别隔离。

此外,生活条件提升伴随的情绪和心理健康性别差异加剧,也提醒政策制定者关注心理健康服务的性别敏感性。这些发现为未来社会改革和教育规划提供了重要参考。严谨的跨国大规模研究仍然稀缺,且多依赖于公开数据集,存在样本重叠和测量工具多样化带来的数据异质性。历史数据的限制也导致对生活条件影响的准确把握受到制约。同时,现有研究主要聚焦线性关系,未来需进一步探索可能的非线性动态。总之,跨文化和跨国的心理性别差异研究揭示,随着生活条件的改善,男女在某些心理特质上的差异趋于扩大,而另一些领域则显示差异缩小,表现为复杂且多样的性别平等悖论。

这一发现呼吁社会在推行性别平等政策时,考虑不同心理维度和文化背景的差异性影响。展望未来,结合更精细的心理测量工具、多角度的生活条件指标及社会结构变量的综合研究,将更深入揭示性别差异的成因与变化,为打造公平、包容的社会环境提供科学支撑。