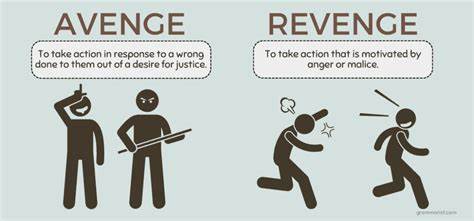

在经历了新冠疫情带来的巨大冲击后,全球经济与个人理财观念发生了显著变化。曾经盛行一时的“复仇消费”让许多人在封锁期结束后大肆挥霍,追求旅行、美食和购物的享受。然而,随着通货膨胀加剧,生活成本上升,很多人开始反思这种过度消费行为,转而采取另一种极端——“复仇储蓄”。那么,什么是复仇储蓄?它为何兴起?这种趋势是否值得跟随?本文将深入探讨这一现象,并提供实用的建议,帮助你理智地规划财务,实现财务安全。 复仇储蓄,顾名思义,是对疫情期间冲动消费的一种反向反应,体现为极力节俭和增加储蓄的行为。它不同于传统意义上的储蓄习惯,更多地带有一种情绪色彩,反映了人们想通过积累资金来修正过去不理智的消费,缓解对未来经济不确定性的恐惧。

许多人因为经历了经济动荡、收入缩水甚至失业,希望用储蓄来重获安全感和掌控感。 从经济角度看,复仇储蓄的兴起正巧与通胀压力、利率上升和全球贸易状况变化等宏观经济环境相吻合。面对居高不下的房租、食品和能源开支,越来越多的人减少非必需消费,甚至削减日常开支,将节省下来的钱存进高收益储蓄账户或用于投资。这种行为在一定程度上推动了2024年美国个人储蓄率的回升,表明民众正在积极调整理财习惯。 然而,复仇储蓄并非毫无风险。它往往以恐惧和罪恶感为驱动力,可能导致极端节约和自我限制,从而影响生活质量和心理健康。

与纯粹理性的财务规划不同,复仇储蓄容易演变为过度紧缩,忽视消费的合理需求,甚至引发焦虑和社交退缩。因此,如何健康地应用复仇储蓄理念,成为关注焦点。 在实践中,合理的复仇储蓄并非简单地剥夺自身消费欲望,而是通过科学的预算管理和明确的储蓄目标来实现。选择符合自身特质的预算方法至关重要,如50/20/30原则可以合理分配收入比例,零基预算强调每笔钱都有具体用途,而信封法则则帮助控制日常小额开支。通过掌握这些技巧,可以有效识别和减少无效开支,例如多余的订阅服务和频繁的外卖消费,从而将节省资金用于紧急备用金或者长期投资。 与此同时,设立清晰的储蓄目标使复仇储蓄更具方向感。

无论是为了弥补过去的财务失误、搭建三至六个月的应急基金,还是规划重大消费如购房或子女教育,具体目标不仅增强储蓄动力,还能帮助规避盲目节省带来的负面影响。循序渐进地增加储蓄金额,避免过度激进的储蓄计划,也能提升执行的可持续性和心理舒适度。 另外,利用“无消费挑战”等创新方法能够为复仇储蓄注入趣味。通过设定特定时间段不花钱,将原本用于娱乐、外出就餐等的预算转入储蓄账户,不仅减少不必要的支出,也增加了储蓄的成就感。坚持开展类似活动,能让理财从枯燥变成一种自我激励的游戏,逐步建立良好的金钱管理习惯。 值得注意的是,复仇储蓄并非适合所有人。

对于部分经历严重经济挫折的人,过度节制可能加剧生活压力和心理负担。此时,更应寻求专业理财咨询,制定个性化的理财方案,确保储蓄目标与生活质量兼顾。此外,培养正确的金钱观念尤为重要,既不过度挥霍,也不过分吝啬,通过平衡消费与储蓄,才能实现财务自由和长远幸福。 总结来看,复仇储蓄作为疫情后社会经济环境下的特殊现象,反映了人们对未来不确定性的反应和由内而外的消费觉醒。它既是对过去消费冲动的一种纠正,也是迈向财务稳健的重要步骤。只要理性对待,科学规划预算,明确储蓄目标,并结合适度的消费,复仇储蓄有潜力帮助个人和家庭构建坚实的财务基础,应对未来的挑战和机遇。

对于想改善理财习惯和增强经济安全感的人而言,适当融入这一趋势,将成为实现财务健康的重要助力。