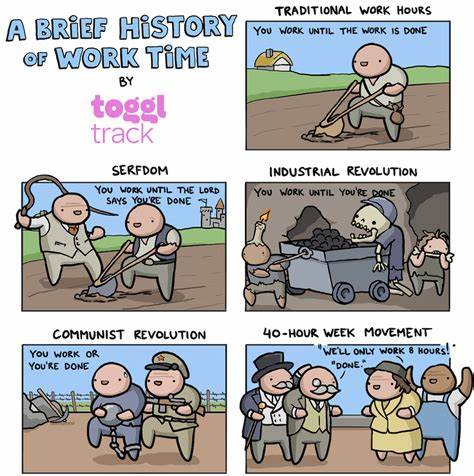

近年来,关于996工作文化的讨论在科技界引起了广泛关注。所谓的996工作制,即每天早9点上班,晚上9点下班,每周工作6天的高强度工作模式,被不少企业作为追求成功和业绩增长的必要手段。然而,从根本上看,这种对过度劳累的迷恋并非真正的“聪明工作”,而更像是一种对繁重工时的盲目崇拜。多位欧洲及中国的科技行业领袖对此提出了反思,并开始推动对996文化的变革,呼吁注重效率而非仅仅是劳动时间的长短。 这种对过度工作“迷信”的现象不仅影响了员工身心健康,更逐渐暴露出其对创新能力和长远发展的负面影响。以中国的阿里巴巴、字节跳动等知名科技公司为例,尽管996文化在一定时期内促进了企业的快速成长,但长期的高压环境不断带来人才流失、生产效率下降甚至员工倦怠等问题。

知名风险投资人Harry Stebbings在LinkedIn上的一则言论曾引发热议,他提到“硅谷现在的竞争强度要求每周7天不间断工作”,然而这一观点被业界许多资深人士批判为对工作文化的误导。 Balderton Capital的合伙人Suranga Chandratillake对此表示,所谓的“996”不过是对过度劳累的幻想而非高效工作的真实反映。他指出,加州初创企业环境中确实存在努力拼搏的现象,但多数员工也经历合理的工作与休息节奏,智能工作的理念正在逐渐被接受。与此同时,Bloom Money创始人Nina Mohanty强调,繁重工时虽短期内见效,但其带来的负面连锁反应正在深刻影响员工的身心健康和企业的持续发展潜力。 在市场人才竞争激烈的背景下,许多技术领袖警告,过度工作模式将导致未来更严重的生产力危机。Husmus联合创始人Sarah Wernér坦言,虽然短期内强制性的高强度工作似乎有助于项目推进,但长远看会导致人才流失,反而给竞争对手留下了挖角的机会。

Bethnal Green Ventures合伙人Dama Sathianathan则补充,优化劳动力并不等同于提高生产力,抹杀员工对工作的意义感只会让企业失去竞争优势。 对于中国乃至全球的科技企业来说,重新审视工作时间和工作效率的关系,成为了亟需解决的重要课题。过度体力和时间的付出并非衡量贡献的唯一指标,智慧、创新和团队的协作能力同样关键。 近年来,企业文化逐步向强调员工健康与工作生活平衡倾斜。越来越多的公司开始试验灵活工作时间、远程办公及任务导向的考核体系,试图打破传统“时间等于价值”的思维定势。技术领导者和投资人更愿意支持那些关注员工幸福感和长期创新的企业模式。

此外,社会对过度工作的容忍度正在下降,员工需求和价值观的转变也推动企业改革。年轻一代职场人士更注重工作环境的合理性和精神层面的满足,不愿意将全部时间献给职场而牺牲健康与家庭生活。他们的态度呼唤企业摒弃旧有的“加班文化”,树立科学合理的工作节奏。 教育和政策层面也开始关注高强度工作对身心健康的危害,相关法规和标准的出台有望为劳动者提供更有力的保障。综合来看,推动智能化、高效且可持续的工作模式成为科技行业未来发展的必由之路。 纵观全球科技创新格局,能够真正实现以“聪明工作”取代“重复加班”,将促使企业拥有更强的创造力和持久的竞争力。

企业文化的转型不仅关乎个人幸福感,更影响国家科技创新体系的整体健康。反思996工作制的迷思,反对对过度劳累的盲目崇拜,已经成为众多科技领袖和投资人的共识。 未来,只有通过合理调配时间与精力,激励创新思维和团队合作,才能真正实现企业与员工的双赢。技术产业的高速发展需要每一名从业者的智慧和活力,而非仅仅是长时间的机械劳作。做出改变,拥抱更加人性化和高效的工作文化,将是推动行业突破与个人成长的关键所在。