人类对太空的探索之旅从未止步。早在17世纪,开普勒便通过科幻故事《梦》打造了人类第一个想象中的太空旅行蓝图,而到了19世纪,爱德华·埃弗里特·黑尔用《砖石月球》描绘了太空中的人类活动。时至今日,围绕着太空居住的想象与科学研究依然紧密交织,成为推动科技创新的重要动力。在众多构想中,冯·布劳恩轮式空间站以其独特的旋转结构和提供人工重力的设计理念奠定了未来大规模太空居住的基础。然而,近年来,充气式空间站作为一种曾被遗忘的理念,正在引发科学界和产业界新的关注和讨论。本文将深入探讨充气式冯·布劳恩空间站的创新潜力及其现实可行性。

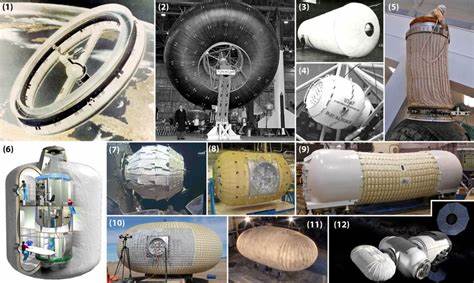

充气结构的空间站设计最早可追溯到1961年,戈迪尔飞机公司开发的一款名为“可竖立环形载人空间实验室”的充气原型。该实验采用三层尼龙绳缆与丁基橡胶组成结构,能够在轨道内展开形成巨大的环形居住空间。虽然当时技术未能解决微流星体和轨道碎片的穿刺风险,这一设计理念却为未来可膨胀结构奠定了重要基础。时代变迁,技术积累使得这一设计理念得以复兴。1997年,NASA启动了TransHab项目,成功开发出具有高强度防护性能的多层充气材料,能够有效抵御空间环境的严苛挑战。其后的大膨胀活动模块(BEAM)更是打破传统,为国际空间站增添了可扩展、轻量化的生活和工作空间,验证了充气模块在真实轨道环境中的可行性。

这些历史进程体现了充气结构从创新原型到实用工具的跨越,也为构建更大规模、更具功能性的太空居住环境打开了新的可能性。 传统的刚性空间站结构受限于发射舱口尺寸和整体重量,装配复杂且需要大量的航天器对接与人工操作。充气式空间站以其极佳的体积扩展能力,几乎可以将运输体积压缩至最终工作空间的极小比例,大幅降低发射成本。与冯·布劳恩设计原提出的多次发射拼装思想不同,现代充气空间站瞄准通过单次巨型火箭发射完成部署,显著减少轨道组装复杂度与风险。更重要的是,充气空间站结构具备更优异的缓冲性能及内弹性,柔性多层防护层能够有效抵御微流星体撞击,甚至具备一定的自修复能力。其整体设计简化了机械系统,降低故障概率,极大提升了太空环境下的居住安全性。

从生理和心理层面来看,人工重力始终是长时间太空生活的关键需求。旋转充气式空间站通过环形设计产生1G左右的人工重力,有助于维护宇航员的骨密度、肌肉质量,降低太空辐射对人体的影响。此外,充气材质的良好隔热和辐射屏蔽特性为居住者提供更舒适的环境,减轻传统刚性结构所面临的温度波动和辐射威胁。如此设计使得空间站不仅是科研平台,更可能成为长期定居、商业运营和太空制造的理想场所。 现阶段,随着SpaceX星舰频繁测试取得突破,将体积与载重量大幅提升成为现实,建设大型充气空间站的条件日益成熟。国际空间站即将退役,为新一代更大规模的太空生活空间提供了迫切需求,也为充气空间站打开了替代与创新的窗口。

在未来太空制造、药物生产、生物技术研究等商业应用层面,充气空间站宽敞的内部空间和更灵活的配置将为多样化的产业活动保驾护航,促进地球资源与太空资源的高效联系。 历史经验警示我们,科学与技术的进步往往需要摒弃传统思维的桎梏。充气空间站作为一种反地球经验的创新设计,挑战了人们对太空生活的固有认知。如今的材料科学、航天技术和生物医学研究为这项技术的成熟提供了坚实支撑。回顾冯·布劳恩提出的梦想,我们有理由相信,结合现代科技的充气空间站不仅是一个理论概念,而是实现人类太空大规模居住和探索的切实路径。 对未来的展望中,推动充气空间站的发展需各方协同努力,涵盖材料制造、发射能力、生命保障系统以及空间站运营管理等多维度挑战。

同时,政策制定者和投资者应认识到支持这一技术创新的重要性,不仅为了科学探险的前沿,更为了人类社会在太空时代的长远可持续发展。充气空间站的复兴或许将开启人类进入太空居住新时代的新篇章,象征着科技与梦想的再次腾飞。