新石器时代革命是人类历史上的重要转折点,标志着人类从狩猎采集向农业定居的根本转变。长期以来,学术界围绕这一革命的起因展开了广泛的讨论,究竟是气候环境的变迁,还是人类活动的推动成为关键因素?近年来,来自南黎凡特地区的一系列多学科研究为我们提供了新的视角,揭示了一场灾难性火灾和土壤退化事件可能在其中发挥了至关重要的作用。 南黎凡特地区作为新石器农业的发源地之一,其独特的地理环境和气候条件形成了早期人类定居和农业发展的理想土壤。但在早全新世时期,大约距今八千年左右的时间里,这一地区却经历了一次剧烈的自然环境变化,表现为大规模的野火爆发和随之而来的土壤大量流失。研究者通过湖泊沉积物中的微炭粒计数、洞穴形成矿物(石笋)中的碳和锶同位素分析、以及死海地区的湖水水位变化等多重证据,细致描绘了这场环境灾变的进程及影响。 微炭粒是燃烧植物残留物后遗留在沉积物中的痕迹,其浓度的剧烈上升显示出了火灾发生的频率和强度。

位于胡拉湖的核心取样显示,早全新世时期微炭粒数量激增,达到同期其他阶段的数倍,表明区域内发生了频繁且大规模的火灾。这一现象不仅是自然气候干旱导致植被枯萎易燃的体现,更与当时强烈的雷暴活动密切相关。研究显示,随着太阳辐射增强,季风环流北移,导致干燥闪电天气变得更加频繁,为火灾的自然点燃提供了充分条件。 同时,石笋中的碳同位素数据透视了植被覆盖的变化。早全新世时期碳同位素出现了一个显著的峰值,反映出原有覆盖的灌木和森林植被大量消失,裸露的地表导致土壤结构退化和水土保持能力下降。锶同位素的变化进一步证实了地表土壤的流失,较低的比例表明原有的富含有机质的表层土遭遇严重剥蚀。

积累的证据揭示了火灾不仅仅是一次单一的自然灾害,而是一场导致整个生态系统崩溃的连锁反应。 死海湖泊水位的下降为这一时期的干旱气候提供了有力佐证。罕见的严重水位下降反映了整个流域水资源匮乏,这种气候背景下的极端干旱无疑加剧了植被的脆弱,促进了火灾的蔓延。自然因素的叠加,例如全球8.2千年前气候冷却事件,进一步加剧了地区性干旱和生态压力。 毫无疑问,这些自然灾害给人类生活带来极大挑战。古代新石器文化遗址多集中于河谷和沉积土壤丰厚的地区,而非原生态的山地陡坡。

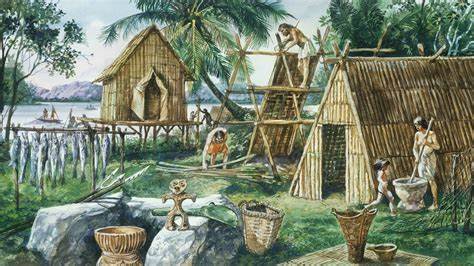

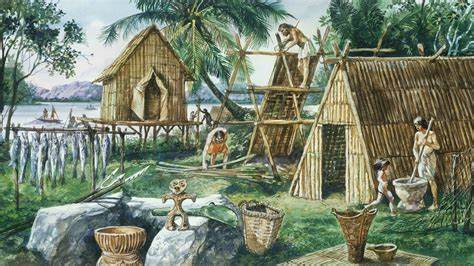

这也反映了当时人类被迫迁徙至水源丰富且土壤肥沃更适合耕作的区域。土壤退化和生态环境的剧变促使人类从游牧采集生活转向了有组织的农业生产,只能依靠农耕和动物驯养来维持人口的持续增长,这一转变正是新石器革命的核心。 许多考古证据显示,在被再沉积的富含养分的土壤上建立的早期村落,如杰里科和吉尔加尔等地,成为人类定居和生产活动的中心。自然环境的剧变很可能促使这一地点的选择更具战略性,凸显了自然因素在推动文化变革上的重要作用。农耕的兴起不仅仅是技术革新,更是对环境压力的适应反应。 此外,新石器时代火灾的剧烈程度和频率,与之前的地质时期如末次间冰期(即MIS 5e时期)也有明显的相似性。

火灾频发成为该地区气候变暖期和环境压力的一个标志,反映了轨道变化诱导的气候环流重组对生态系统的巨大冲击。尽管新石器时期的火灾强度较MIS 5e事件略低,但那种气候驱动的环境极限条件呈现了周期性的地球系统反馈效应。 在学术界,火灾在农业起源中的角色历来存在争议。部分观点认为火灾是早期人类用以管理土地、促进植物驯化的工具,是一种早期的环境调控方式;而另一些研究则更强调自然气候驱动的火灾对整个生态构造的深远影响。南黎凡特的研究成果则更倾向于以自然灾害为驱动因,强调气候变化和地质环境变化对土壤和植被退化的刺激作用,从而间接催生了人类农业行为的转变。 自然火灾的持续高频率加速了土壤中的有机质流失,导致地表变得更加贫瘠和易于侵蚀,进一步影响了水文循环和生态多样性。

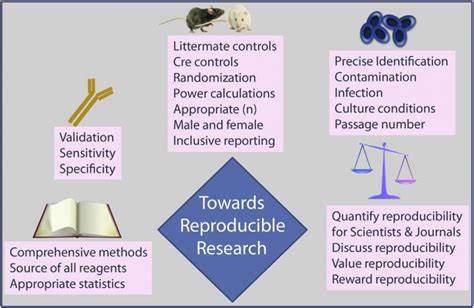

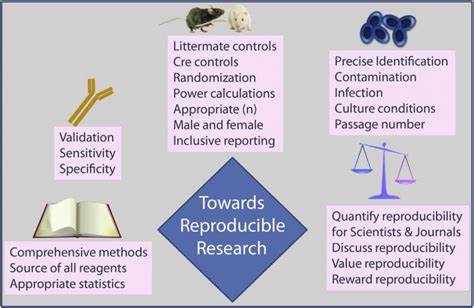

面对日益恶化的生活条件,早期人类在漫长的环境挤压中必须发展出新的生存策略,最终引发了农耕经济的诞生以及社会结构的转型。 综合多种证据,现代地球科学与考古学的交叉研究为理解新石器革命的成因提供了更加全面和动态的视角。它证明了人类文明并非完全由自身行为推动,环境与气候的复杂互动同样不可忽视。自然灾害如大规模火灾和土壤退化,在边缘生态系统和关键历史阶段,起到了催化剂的作用。 未来的研究将继续关注这一区域不同时间尺度内的火灾频度、土壤过程及气候波动的关系,结合先进的地球化学和地质年代测定技术,揭示古代人类环境适应与技术创新的内在联系。提升对环境危机与社会变革相互影响的认知,对于当代全球环境治理和土地管理同样具有重要的启示意义。

综上所述,南黎凡特地区早全新世的大规模火灾和土壤退化事件,与新石器时代人类社会的转型密切相关。自然环境的剧烈变化不仅使生态系统遭受毁灭性打击,也为人类新型生产方式的出现提供了动力。正是在这种严峻的自然考验下,农业和定居生活才得以展开,为人类文明开辟了新的篇章。