近年来,人工智能已成为科技领域最受关注的发展方向之一。从自动驾驶到智能助手,从医疗影像分析到推荐系统,AI技术正渗透入各个行业和生活场景,推动产业创新和效率提升。面对AI热潮,绝大多数科技公司纷纷调整战略,将人工智能融入产品研发、用户体验和企业运作中。然而,在这场席卷全球的技术革命中,是否还有科技公司坚守传统,不完全依赖或不涉足AI领域呢? 首先,需要明确的是,人工智能的定义和应用范围极为广泛,从简单的数据分析算法到复杂的深度学习模型,甚至底层的自动化流程,都可视为AI的一部分。因此,寻找完全无AI成分的科技公司本身就是一项挑战。大部分现代科技企业,尤其是大型互联网公司,已经在或明确使用人工智能改善产品功能或企业效率。

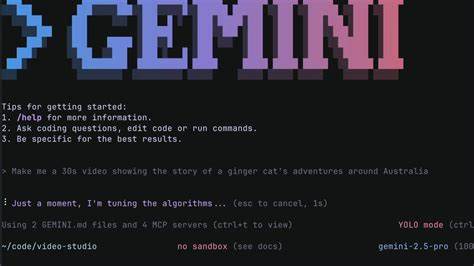

谷歌、微软、Facebook、亚马逊等诸多知名企业均已将AI集成于搜索引擎、云服务、内容推荐和客户支持等多个环节。 然而,也存在部分企业在产品体系中尚未大规模应用人工智能技术。例如,一些专注于制造业自动化、硬件生产,或是提供特定工业解决方案的厂商,可能依旧以传统的机械自动化和专有算法为主要竞争力,而非依赖复杂的机器学习模型。类似Atomic Semi这样专注于芯片制造设备的公司,重心在精密机械和原材料技术,AI的引入并非其核心技术需求,因此目前在产品中可见的AI应用较少。 此外,苹果公司在公众视野中也被认为在AI领域的态度较为谨慎。尽管苹果在设备端智能语音助手Siri以及图像识别等方面应用了人工智能技术,但相比同行业巨头,其整体不积极将AI作为主要宣传卖点或产品创新的主线。

苹果对于用户隐私保护的坚持使其在数据采集和模型训练方面采取更严格的控制措施,从而影响了AI应用的广度和速度。苹果强调的是“智能”而非单纯的“人工智能”,更多将AI技术隐秘地融入硬件和软件的优化中,而非大肆宣传和依赖其产品卖点。 值得注意的是,还有部分初创企业或深耕细分领域的科技公司采取“无AI”或极少AI的产品策略。这些公司通常专注于技术壁垒较高的传统领域,如特殊材料研发、专业设备制造或工业自动化解决方案,其业务模式更依赖于物理工艺和工程技术,人工智能的引入尚处于探索阶段,或者受限于技术实现难度与成本考量而尚未大规模应用。 企业选择不完全拥抱人工智能,背后原因各异。一方面,AI技术的部署需要大量高质量数据、强大计算资源和专业人才,非所有公司都有充足条件。

对一些中小企业来说,投入产出比不理想,短期内难以形成显著竞争优势。另一方面,数据隐私和伦理问题也是限制AI普及的重要因素。部分企业为了维护品牌声誉及客户信任,选择在数据敏感度高的领域保持谨慎,避免过度依赖算法,防范潜在风险。 此外,市场需求和客户基础也影响企业的AI战略。如果目标客户对智能化功能需求不强烈,或者产品使用环境复杂多变,传统技术可能更为稳健和直接。尤其是工业和制造领域,一些流程对稳定性和安全性的要求极高,盲目引入AI模型可能带来不确定性,反而增加运营风险。

虽然尚有部分科技企业保持相对低调的AI发展态度,但总体趋势显示,人工智能作为驱动未来竞争力的重要因素,终将不可避免地被更广泛地采纳。随着AI技术不断成熟,工具的门槛逐步降低,越来越多企业也会逐步探索和尝试包括自动化、智能分析在内的AI解决方案。 对于普通消费者和行业观察者来说,识别一家公司是否真正摆脱AI的影响变得越来越复杂。即便企业宣称未用AI,也可能在背后利用数据分析和自动化流程优化运营。未来,清晰定义“非AI公司”本身或许将变得更加困难,因为技术边界日益模糊。 总结来看,完全未涉足人工智能的科技公司极为罕见。

个别专注于传统制造和高精尖工程领域的企业可能尚未将AI全面融入产品,但在现代科技生态中,AI的渗透与影响无处不在。企业是否选择把AI作为核心竞争力,取决于其战略定位、资源能力和市场需求。但无可否认,人工智能已成为塑造科技未来的关键驱动力,面对这场浪潮,更多企业正逐步调整策略以迎接智能时代的挑战与机遇。