随着全球气候变化的日益严峻,科学界不断探讨各种因素对气候系统的影响。东亚地区,尤其是中国,过去十多年里通过严格的空气污染治理政策,大幅削减了包括硫酸盐气溶胶在内的有害排放物。这些政策的初衷是提高空气质量,改善人体健康状况,而其产生的连锁气候效应却引起了广泛关注。最新的研究结果表明,东亚气溶胶的大规模减少在无意间加剧了全球气温的升高速度,加快了最近一段时间全球变暖的进程。 气溶胶,尤其是硫酸盐气溶胶,作为大气中能够散射阳光的微细颗粒,具有显著的冷却效应。它们通过反射部分太阳辐射回太空,降低了地表接收的太阳能量,进而抑制了地表温度的上升。

这种“遮蔽”效应长期以来部分抵消了温室气体导致的变暖。然而,当东亚国家推行严格的废气治理措施,大幅减少二氧化硫等气溶胶前体物质排放时,气溶胶浓度下降,导致了这一冷却屏障的削弱。 基于多个先进的地球系统模型和大规模模拟分析,研究显示,自2010年起,东亚地区硫酸盐气溶胶排放已减少约75%,相当于每年减少约二十万吨的二氧化硫排放。这一大幅度减排不仅改善了本地及周边区域的能见度和空气质量,还导致全球年均地表温度增加约0.07摄氏度。尽管这一温度变化数值看似微小,但它却是全球变暖速率自上世纪70年代以来稳定增长的一个重要加速因子。 这种气溶胶减少引发的增温效应并非局限于东亚地区。

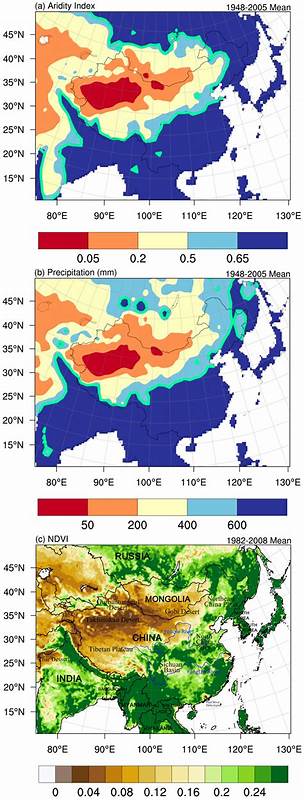

模拟结果指出,北太平洋地区尤其明显,随着气溶胶冷却效应的减弱,北太平洋海面温度显著上升。此区域变化不仅附带地表温度上升,还带来了辐射不平衡的变化,意味着地球系统吸收了更多的能量。这种辐射不平衡的变化在卫星观测数据和再分析资料中得到了部分验证,凸显了气溶胶变化对地球能量平衡的重要调节作用。 除了直接的温度变化,东亚气溶胶排放的减少还对降水模式产生影响。模拟结果显示,区域内夏季降水量有所增加,沿东亚海岸线到北太平洋的风暴路径也相应变得更加湿润。这一变化可能部分源于气溶胶清理导致的辐射变化,进而影响大气的稳定性和环流模式,带来降水分布的调整。

值得注意的是,东亚气溶胶减少带来的气候效应与温室气体增强效应存在一定叠加与相互作用。气溶胶带来的冷却效应被削弱后,温室气体主导的升温效应更加明显,导致全球变暖螺旋式加快。因此,气溶胶控制措施的净气候效应不仅仅是局部的提高,而是涉及全球范围的能量平衡变化和温度响应。 在国际层面,东亚气溶胶的历史排放一直是全球气溶胶分布格局的重要组成部分。随着欧洲和北美等地区在上世纪相继强化空气污染管控,气溶胶排放逐渐向亚洲转移。中国作为全球最大的人口和工业密集区,其陷入空气质量与气候目标的权衡困境尤为关键。

清洁空气政策使得人们呼吸更清新的空气,但也意味着全球气候变暖压力增加,体现了环境治理中的复杂权衡。 此外,海洋运输领域的硫排放也随着国际海事组织的新规减少,这种变化在一定程度上与东亚气溶胶下降趋势相呼应并加剧了全球变暖的趋势。但目前分析认为,相比东亚陆地排放减少,航运领域的影响要小一些,且时间较短,尚不足以明显改变整体气候趋势。 面对这一现象,科学界强调,未来气候政策及环境治理需要更多关注气溶胶减排背后的气候效应。空气污染控制政策不应单纯基于区域环境健康目标制定,还应综合考虑其对全球气候系统的潜在影响。技术创新如碳捕获和清洁能源转型可以帮助减少对气溶胶冷却效应的依赖,降低温室气体排放,从根本上减缓全球变暖。

中长期来看,随着东亚地区气溶胶排放的基础水平降低,未来其对全球变暖加速的贡献可能会逐渐减少,但目前尚存在对气溶胶与云相互作用非线性的科学不确定性,影响气候响应的具体程度。与此同时,全球温室气体浓度的持续攀升仍是气候变化的核心驱动力。气溶胶变化与温室气体效应的共同作用揭示了气候系统的复杂性,只有多维度、多层次的研究与政策结合,才能有效应对全球气候挑战。 总结来看,东亚气溶胶清理行动作为改善空气质量的成功范例,同时也成为全球变暖加速的关键推手。这一发现提醒我们,环境政策与气候政策应更加协同统一,科学家和决策者需认清各种人为排放成分对地球系统的多重影响,推动实现经济发展、公众健康与气候稳定的协调共赢。在全球气候治理进入关键阶段的今天,理解与应对气溶胶变化带来的气候反馈效应,是科学界与政策制定者不可回避的重要课题。

。