当今社会,智能手机和各种数字平台无处不在,我们的大脑正处于一场前所未有的多巴胺嘉年华中。技术带来的便利同时也对我们的注意力产生了巨大的冲击,使得专注的能力被严重削弱。研究显示,环境中无处不在的数字干扰不仅影响我们的记忆和注意力,还可能导致认知性能整体下降。在这样的背景下,如何保护注意力,保持大脑健康,成为现代人不可回避的课题。 科学研究表明,即使是在进行认知工作时,手机只要在同一房间,都可能显著降低我们的记忆力和注意力表现,这种效果是持久且明显的。尤其是像TikTok这样设计精妙的短视频应用,能够极高效率地吸引用户注意力,使人们忘记原本的意图,而重新调整专注状态则可能需要长达25分钟的时间。

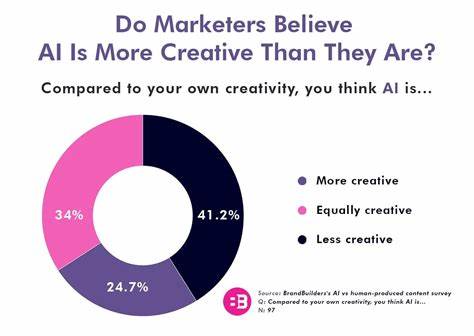

注意力的流失比恢复快得多,这意味着我们在多任务切换中损失了大量时间和效率。 除了减少生产力,长期沉浸在这些多巴胺刺激中,还可能加速认知功能的衰退。令人惊讶的是,有研究指出,通过简单的行为调整,比如连续两周关闭手机的数据连接,就可以逆转多达十年的年龄相关认知下降。这意味着,我们的脑力健康并非不可逆,环境和行为的改善能够带来显著的正面效果。 与此同时,人工智能尤其是像ChatGPT这样的语言模型在认知任务中的应用,也引发了新的注意力争议。最新研究发现,依赖AI辅助处理认知任务,可能导致大脑网络连接度下降多达50%,同时影响信息回忆能力,记忆任务的表现减少了八倍之多。

这种现象提醒我们,虽然AI可以提高效率,其背后也潜藏让我们大脑变“懒惰”的风险。 有趣的是,程序员在使用AI辅助编码时,实际完成任务所花费的时间比无AI时长十九个百分点,但他们主观感受却反映自己完成任务的速度提升了20%。这说明技术的辅助改变了我们对时间的感知,也暴露了认知成本与主观体验之间的错位。只有当我们有意识地制定细分任务,并批判性地分析AI输出内容时,才能避免变成“依赖式编码”,真正实现人机协作的优势。 面对这种多巴胺充斥的数字环境,采取有效的自我管理措施显得尤为重要。合理设计日常生活,减少对手机的依赖,是提升注意力的关键。

比如避免在起床后一小时和睡前一小时使用手机,不带手机进入卫生间等细节,能够帮助大脑获得宝贵的休息和恢复时间。限制应用的使用时间设置,在问题应用上设置十分钟的定时器,有助于减少无意识的刷屏行为。 除此之外,简单而低门槛的冥想练习也能提升注意力稳定性。每天花一分钟在静坐中专注数数,闭目养神,即使时间短也可激发大脑的放松和调节机制。这样的习惯能够逐渐修复因信息过载带来的神经疲劳,增强专注的韧性。 在规划每天的工作时,用意图和计划替代靠意志力完成任务的传统方式,效果更佳。

提前安排日程、利用纸笔和日历分块时间,帮助建立清晰的工作框架,减轻对自律的过度依赖。人们往往高估自己意志力的可控度,设计环境和行为路径更能促成有效的自我管理。 结合AI工具时,同样需要设置“半人半机器”的护栏,确保人类掌控决策权和核心判断。研究指出,当使用AI之前,明确细化需要辅助的子任务,能够保持认知功能不受损害,同时提升完成质量40%。这一策略强调,人与AI的关系不是取代,而是协同合作,每个参与者发挥自身独特优势,实现最佳成果。 在实际生活中,市面上也出现了针对手机信号干扰的产品,比如能够物理屏蔽手机无线通信的盒子,帮助用户在需要专注的时刻彻底切断干扰源。

即使是没有信号屏蔽功能、仅具备锁定机制的手机盒,也能从心理层面辅助减少使用频率,养成更健康的使用习惯。 在多巴胺嘉年华的大背景下,我们每个人都像是在参加一场复杂的大脑游乐会。要想不被其中的声色迷惑,保护好自己宝贵的注意力资源,必须从科学认知开始,借助行为管理和合理工具加以配合。只有这样,才能在快节奏的生活中保持清晰的头脑和卓越的认知表现,享受技术带来便利的同时,守护精神和身体的长远健康。