近年来,随着人工智能技术的飞速发展,人工智能艺术逐渐成为艺术界和科技界关注的焦点。传统艺术创作与数字技术的融合带来了全新的创作形式,但人工智能艺术也引发了不少争议,包括创作主体的归属问题、版权纠纷以及公众对人工智能艺术价值的认知偏差。在这场关于未来艺术走向的讨论中,艺术驻地项目作为一个重要的创新平台,正在积极改变公众对人工智能艺术的对话方式。 艺术驻地项目通常由高等学府、科技实验室、博物馆和文化机构联合开展,旨在为艺术家提供技术支持和创作资源,借助人工智能工具推动艺术创新。通过与科研人员和技术团队合作,艺术家能够深入理解和利用AI技术的潜力,打破传统创作的界限,探索更多跨界的可能性。比如,澳大利亚裔玻利维亚艺术家维奥莱塔·阿亚拉在米拉研究中心的驻地创作中,打造了以人工智能驱动的“虎豹”角色,这个虚拟生命能够根据观众的视觉反馈实时分享与其生活环境相关的故事,打破了人与艺术作品之间的静态观赏模式,营造出互动式的沉浸体验。

这些驻地项目不仅提供硬件设备和技术指导,更为艺术家创造了充足的时间和空间去思考创作的本质。驻地负责人强调,他们更关注的是艺术家的创作意图和人文表达而非单纯的技术使用。艺术驻地希望通过这种方式塑造艺术创作的新文化框架,使得人工智能成为艺术实践的辅助工具,而非替代创作者的机器。正如某些专业人士所言,“人工智能应当是人类创意的延伸,工具必须服务于人类,而非取代人类。” 公众对人工智能艺术的态度正随着这些驻地项目逐渐发生变化。以往,大众普遍对AI艺术持有较为怀疑甚至抗拒的态度,担忧其剽窃他人作品、缺乏原创性,甚至认为AI艺术缺乏灵魂。

然而,艺术驻地通过展览、讲座和交流活动,帮助观众理解人工智能艺术背后的思考过程和创作价值,使得更多人开始从“技术产物”转向“艺术创作”的角度去欣赏这些作品。艺术不仅是输出的结果,更是承载着创作者对于社会、文化、情感的深刻表达。 尽管如此,人工智能艺术仍面临诸多法律和伦理难题。作品的著作权归属、人工智能在创作过程中所使用的训练数据是否合法合规、艺术家是否应获得相应的报酬等问题,正成为全球范围内激烈讨论的热点。在美国,多起针对生成式AI模型的集体诉讼已经展开,艺术家们诉求对其版权作品受到保护,防止被大规模利用而不被允许。法院的最终判决将在很大程度上影响人工智能艺术的法律边界和行业规范的形成。

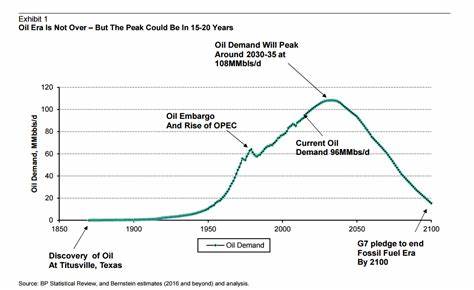

历史经验告诉我们,技术革新对版权法的冲击并非首次出现。20世纪初,钢琴卷轴因其技术特征不被视作传统意义上的版权对象,引发了音乐产业的巨大反响,最终促成了1909年版权法的修订。如今,人工智能艺术也在挑战着现有法律体系的适应能力。专家认为,随着人们对AI艺术审美习惯的培养,公众对其合法性的接受度逐步提升,未来相关立法和政策的出台将更加注重平衡技术创新与艺术家权益保护。 艺术驻地所扮演的“软实力”角色不可小觑。它们不仅支持个别艺术家的创作,更通过公开展览和国际交流,有效引导社会舆论,塑造对人工智能艺术的积极认知。

这种文化层面的浸润能够潜移默化地影响立法机关和市场趋势,为人工智能艺术开辟更宽广的生存土壤。 与此同时,艺术驻地也在呼吁对AI艺术发展中的权力结构进行反思。部分艺术家指出,当前人工智能技术多由少数大型科技公司主导,带来的利益分配极其不均。艺术驻地提供了实验与对话的空间,鼓励艺术家们尝试构建更加多元、包容和公平的创作生态,以回应社会对于技术垄断和文化身份的担忧。 未来,随着人工智能技术的不断演进,艺术驻地项目对AI艺术的推动作用预计将愈加重要。它们不仅是艺术创新的催化剂,更有望成为规范行业标准、促进跨界合作、增强公共理解的关键桥梁。

艺术驻地赋予艺术家们体验前沿科技的机会,使得他们能够参与塑造人类和智能机器共生的文化未来。 总的来看,人工智能艺术正处于一个前所未有的变革期。艺术驻地所提供的支持和开放平台,不仅拓宽了艺术家的创作视野,也促使社会重新审视技术与艺术的边界和关系。在未来的艺术生态中,技术与人文的融合将愈发紧密,人工智能将在激发创意、反映人类情感以及探索身份认同方面展现出独特的价值。借助艺术驻地这样赋能平台的积极推动,人工智能艺术有望成为连接科技与文化、现实与想象的重要桥梁,带领我们进入一个全新的艺术纪元。