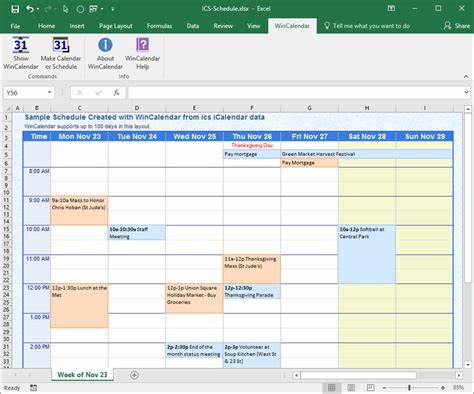

随着数字化时代的迅猛发展,时间管理和日程安排成为了个人生活与工作效率的关键组成部分。iCalendar格式,通常以.ics文件的形式存在,作为一种开放的日历数据交换标准,极大地促进了各类日历和日程管理应用之间的互操作性。它不仅支持事件、待办事项、日记条目以及空闲/忙碌信息的存储和交换,还推动了不同厂商数字日历软件的标准化进程。了解iCalendar的内部结构和应用场景,对于有效利用各种数字日历工具提升时间管理能力,具有显著价值。iCalendar的诞生可以追溯到1998年,由互联网工程任务组(IETF)的日程安排工作组负责制定,目标是创建一种便于互联网用户跨平台共享和管理日历信息的通用格式。其基础版本是基于早期的vCalendar标准,后续通过RFC 5545 等一系列互联网标准修订文件不断完善和扩展。

现今,Apple Calendar、Google Calendar、Mozilla Thunderbird 等主流日历客户端均支持该格式,从而保障了不同系统用户间的日历信息能够顺利交换。技术上,iCalendar文件是纯文本文件,以UTF-8字符编码规范内容,遵循严格的格式要求。每个iCalendar文件都以BEGIN:VCALENDAR开始,以END:VCALENDAR结束,中间包含一组属性和一个或多个日历组件。文件中必须包含产品标识(PRODID)和版本信息(VERSION),版本目前采用2.0。最核心的日历组件包括事件(VEVENT)、待办事项(VTODO)、日记(VJOURNAL)、空闲忙碌时间(VFREEBUSY)等,其中事件组件应用最为广泛。事件组件定义了诸如事件的唯一标识符(UID)、组织者信息、时间戳(DTSTAMP)、开始时间(DTSTART)、结束时间(DTEND)以及时区等属性,确保事件信息的准确传递和更新。

通过UID字段实现跨设备和多应用同步,当事件信息更新发送时,凭借相同UID进行替换。iCalendar格式还支持复杂的时间表达,如周期性事件的规则(RRULE)、异常日期(EXDATE)及日历组件之间的关联(RELATED-TO)。这些特性使得用户能够灵活创建重复会议或任务,适应各种时间管理需求。iCalendar并不限定传输方式,设计独立于传输协议,既可通过电子邮件发送.ics文件,也可以借助网络协议如WebDAV进行日历数据的同步和发布。此外,互联网邮递协议标准iMIP定义了如何通过邮件实现iCalendar对象的协作交换,进一步增强其实用性。当前iCalendar的缺点在于部分高级特性在不同客户端的实现程度不一,尤其是日记(VJOURNAL)和待办事项(VTODO)的兼容性问题仍然存在。

同时,该格式对非公历体系的支持较弱,诸如希伯来历和日本皇历等特殊历法,因月份和年数的多样性,难以直接映射,从而限制了其全球化应用的广度。随着技术的发展,iCalendar也不断接受扩展,出现了多种由厂商定制的私有扩展属性,例如以“X-”开头的自定义字段,用于标识特殊的日历名称、描述或微软Outlook相关的额外信息。这些扩展虽提升了部分功能的适配度,但也增加了跨平台兼容时的挑战。为了满足新的应用场景,相关标准团体开发了诸如xCal和jCal的替代表示方式,分别采用XML和JSON格式,方便网络服务和现代应用更好地解析和处理日历数据。iCalendar不仅是数字日历领域的基石,也推动了整个日程安排协作环境的进步。在企业中,它支持从日程邀请、会议调度到繁忙时段共享的多种需求。

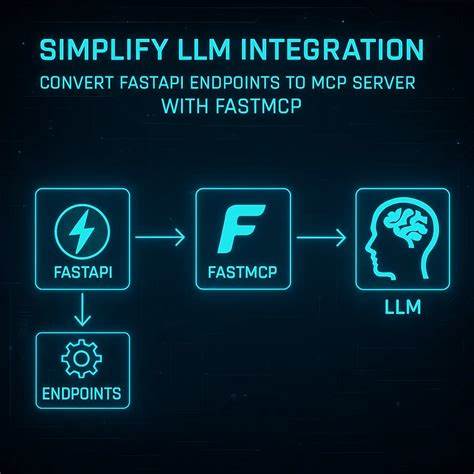

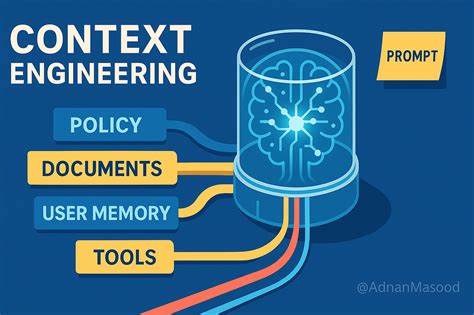

在消费者层面,它让跨设备的个人时间管理变得简单流畅。未来,随着人工智能与大数据技术的融合,iCalendar有望进一步与智能助理、自动调度系统深度整合,实现更加智能和个性化的时间管理服务。因此,深入了解iCalendar格式不仅帮助用户更好地使用现有日历工具,还为开发者打造兼容性强、功能丰富的日程应用打下坚实基础。