美国西南部的两大地质奇观——大峡谷与陨石坑,历来备受科学家与公众关注。近日,新墨西哥大学(UNM)的著名教授团队发表了一项突破性研究,首次将这两者以时间和因果关系紧密联系起来,揭示了5.6万年前陨石坑撞击对大峡谷引发滑坡和湖泊形成的潜在影响,为解开这片传奇土地的地质谜团贡献了新视角。大峡谷作为世界著名的地质奇观,其地貌形成过程复杂多样,经历了无数次地质事件的叠加。尤其是在东段马布尔峡谷(Marble Canyon)附近,科学家发现在高达150英尺以上的隧洞中存在古老的漂流木和湖相沉积物,这成为研究其历史的关键线索之一。科学家们长期以来对于这些漂流木如何漂浮到如此高的地势产生浓厚兴趣。显然,常规洪水无法解释如此高度的漂浮物,进而触发了关于是否存在过古湖泊的推测。

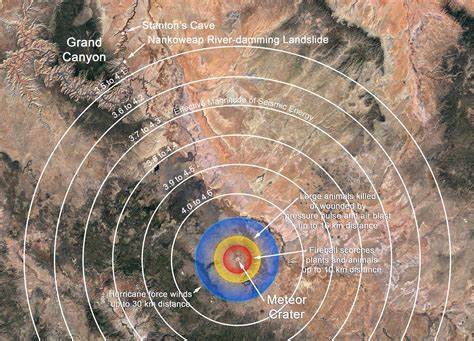

这些古湖泊可能因天然的熔岩坝或滑坡坝形成,阻挡了科罗拉多河的流动,水位升高导致漂流木被冲至高处洞穴。新研究通过多代科研人员的共同努力,结合现代高精度的年代测定技术,成功将这些河流堆积物的年代更精准地定为约5.6万年前。伴随研究的还有对大峡谷下游约22英里,南科罗拉多河河道边的南科威普峡谷(Nankoweap Canyon)滑坡坝遗迹的重新关注。20世纪80年代,美国地质调查局的理查德·赫里福德曾提出这里可能存在因巨大滑坡形成的天然坝,引发了下游河水倒灌形成的古湖泊。本次研究集结了来自美国、澳大利亚和新西兰多个实验室的地质、年代学专家,利用树轮年代学与沉积物年代学相互验证的双重检测手段,确认南科威普滑坡坝及其导致的古湖存在时间与陨石坑撞击事件高度重合。这种时间上的“惊人巧合”为两者的因果关系提供了有力支持。

众所周知,约5.6万年前,一个巨大的陨石撞击事件在今亚利桑那州形成了著名的陨石坑。科学家通过模拟物理震动,推算这次撞击可能引发了一场规模达到5到6级地震的剧烈震荡。虽然陨石坑距离大峡谷约100英里,但这股强烈震波可能足以撼动大峡谷脆弱且已处于临界状态的悬崖,激发了规模庞大的山体滑坡。这种地震诱发滑坡的机制,结合考古学与地质学的实地证据,使得滑坡坝的成因逐渐明朗。滑坡形成的堵坝不仅阻断了科罗拉多河的正常流动,还导致下游水位招致大规模倒灌,形成了面积广阔的古湖泊。湖泊水位最高时,甚至在赖斯渡口(Lees Ferry)以上几百米的位置积水,使漂流木等有机物随水流漂浮并最终沉积于马布尔峡谷的高处洞穴之中。

值得关注的是,过去研究中发现的山地兔、加州秃鹫等已灭绝动物的遗骸,以及当地部落的古老人类雕塑工艺品,都昭示了这一区域丰富且久远的生态与文化历史。研究团队借助这些交叉学科证据,重新构建了那一时期史前环境的面貌,揭示了撞击、地震、滑坡、湖泊和生物多样性的复杂互动。科学家们强调,尽管目前的证据表明陨石撞击是引发滑坡的最有力因素,但也存在其他可能性,比如偶发的地震或局部塌方,可能在时间上与撞击事件相近但独立发生。为此,他们提出了进一步实验和野外调查的迫切需求,希望从更多触发机制角度验证这一假设。这项研究不仅为理解大峡谷的演化增添了重要一环,也为影响深远的陨石撞击事件在全球地质史上的角色提供了具体案例。对于地质学界而言,它是一次整合传统田野调查与现代分析技术的成功尝试,体现了多学科协作与创新研究方法的力量。

此外,研究成果对于旅游、科学教育以及地质遗产保护均有积极意义。大峡谷作为世界自然遗产,其独特的历史事件越发丰富了游客与公众的认知体验,也激发了新一代研究者探索地球深远过去的热情。未来,随着科研手段的不断提升,应将南科威普滑坡坝及其关联沉积物作为重点研究对象,期望通过高分辨率地质探测和更精准的年代学分析,为这段地质历史绘制更加清晰的时间轴。同时,国际合作、跨学科整合也将成为打开其他地质谜题的钥匙。总结来看,大峡谷滑坡与陨石坑撞击关联的发现,不仅打破了人们对单一地质事件的传统理解,更丰富了西南美国地质史的宏大叙事。这座怀抱壮丽景观的峡谷,不仅见证了永恒的自然力量,也书写着一场场跨越数万年的地球侦探故事,激励着科学家与公众持续探索自然背后的奥秘。

。