氮元素作为地球大气中含量最丰富的气体,以双原子分子N2的形式存在,其稳定性和惰性使得氮在化学和工业领域中有着广泛应用。然而,除N2之外的中性分子态氮同素异形体一直是化学研究的极大挑战。近年来,科学家们对多氮化合物的关注逐渐升温,尤其是高能量的氮同素异形体因其释放的能量巨大且分解产物清洁——氮气,成为潜在的绿色能源存储材料。中性六氮分子C2h-N6的成功合成,标志着中性多氮分子体系研究取得了历史性突破,极大地拓展了氮化学的边界。首先,需要理解的是为何中性多氮分子如此难以合成。多氮体在分解时释放的能量极高,因此具有极大的化学反应活性,传统上被认为难以稳定存在,尤其是在常温和常压条件下。

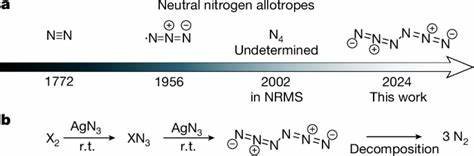

此前,极少有案例报道了超出N2的中性氮分子存在,比如20世纪50年代发现的气相氮叠氮自由基•N3和2002年通过质谱检测的中性四氮,但都未能实现稳定的分离与结构解析。六氮分子一直被理论预测为极不稳定的存在,因其分子结构和电子排布导致其极易分解。近日,来自德国吉森大学的科研团队通过创新的气相反应策略和低温矩阵隔离技术,首次实现了中性六氮分子C2h-N6的合成和光谱鉴定。该方法主要基于氯气或溴气与银叠氮化物(AgN3)的反应,在室温下生成六氮分子,然后通过快速冷凝于氩基体或液氮温度下形成薄膜,将其稳定保存。关键的红外吸收和紫外-可见光谱结合15N同位素标记实验与先进的量子化学计算,为这种前所未见的氮分子提供了确凿证据。结构上,中性六氮分子呈现C2h对称性,形成由两个N3结构单元通过单键连接的线性分子。

其化学键特征显示,端部的N–N键似乎具有双键性质,而中心的N–N键强度较弱但具有一定稳定性,这使得整个分子既具有高度的能量储存能力,又不至于瞬间分解。电子密度分析和自然键轨道理论支持分子内存在局域化键,阻碍了分解通路的迅速发生。更有趣的是,理论计算揭示该分子的分解能垒达到14.8千卡/摩尔,相较于其他多氮体具有较高的动力学稳定性,这意味着它们在室温条件下可以存活足够的时间进行研究和潜在应用。尽管量子力学隧穿效应可能加速某些高能分子的分解,研究人员利用先进的过渡态理论计算指出,中性六氮的隧穿介导分解速率极低,预计在77K时半衰期超过132年,而在室温下也达到35.7毫秒,这一数值为实验操作提供了可能。热力学上,六氮分子分解为三分子氮气释放的能量极其惊人,约为185.2千卡/摩尔,远远高于传统炸药如TNT和HMX。这一特点使得中性六氮分子成为研究新一代绿色高能材料的理想候选者。

制备过程中,选择AgN3作为前驱物的原因主要在于其丰富的叠氮基团,能够与元素氯气或溴气发生反应,形成复杂的多氮结构。气相中发生的这些反应在低压环境下促进了分子的形成,而低温矩阵技术则有效抑制了分解过程,成功将不稳定分子捕获并进行光谱分析。光谱数据中,特定波段的红外吸收峰与计算结果高度吻合,通过15N同位素替换实验进一步增强了对分子结构的确认,确立了分子中存在两个不同的叠氮单元。此外,紫外-可见光光谱揭示的电子跃迁信息为分子轨道结构提供了重要线索,支持分子具备特有的电子云分布和激发状态。诸如4.36纳米光线的光照激发还能促使分子的分解,帮助科学家理解其光化学行为。这项研究不仅丰富了我们对氮同素异形体的基本认识,也对未来能源存储技术的发展具有重大影响。

相比传统含碳高能材料,纯氮材料分解后仅产生无害的氮气,避免了有害废气的排放,符合绿色化学理念。同时,较高的能量密度和相对可控的稳定性使得这种材料在火药、推进剂甚至储能器件中具有潜在应用。尽管当前的合成条件依然复杂且制备规模有限,但为进一步探索相关多氮体系和改进合成技术奠定了坚实基础。后续科研工作还需继续优化产物的纯度和稳定性,尝试在更温和的环境下实现合成,并测试其稳定性及能量释放特性,以推动实际应用的实现。未来研究中,结合高压技术与更精细的计算模拟,有望发现更多稳定且能量密度更高的中性氮同素异形体,为设计新型绿色能源材料提供理论与实验指导。此外,鉴于六氮分子本身的结构特性,相关研究可能对理解氮·氮键的形成与破裂机制、氮化合物的电子结构以及分子动力学等基础科学问题有所贡献。

总结而言,中性六氮分子C2h-N6的成功制备与鉴定,标志着高能氮化合物研究进入新纪元。其兼具优异的能量储存能力和出乎意料的稳定性,为清洁能源存储材料开辟了全新方向。随着未来技术的进步与深入研究,多氮同素异形体有望成为动力、军事及能源领域的重要材料,推动可持续发展的绿色科技革命。