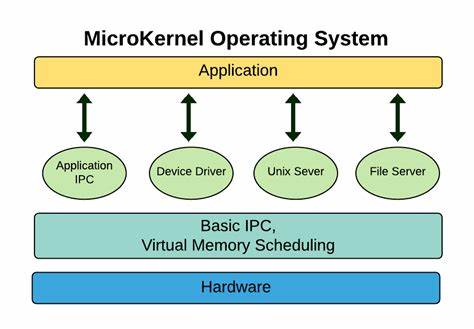

在计算机科学的发展历程中,微内核架构曾被寄予厚望,作为传统宏内核的替代方案,承诺提供更高的安全性、稳定性和灵活性。然而,尽管微内核设计理念优越,但在实际操作系统中的应用效果并未完全达到预期。近年来,eBPF(扩展的伯克利包过滤器)技术的兴起,重新点燃了业界对微内核理念革新的期待。eBPF作为一种内核级的虚拟机执行环境,能够动态加载并运行用户定义的代码,极大地扩展了内核功能且无需修改内核本身。本文将深入探讨eBPF是否真能成为“我们曾经承诺的微内核”,并分析其在现代系统架构中的独特地位和前景。传统微内核面临的瓶颈与挑战微内核设计的核心理念是将操作系统的核心功能最小化,尽可能将设备驱动、文件系统和网络协议等组件移到用户空间,以提升系统的安全性和可靠性。

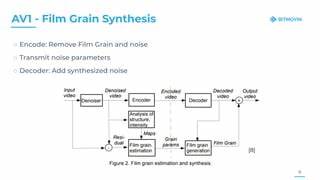

通过拆分内核功能,各模块独立运行,一旦出现故障也不会影响整体系统稳定。然而,微内核架构在实际部署中遭遇了性能瓶颈与复杂的进程间通信问题,限制了其广泛普及。大量的上下文切换和消息传递导致延迟显著增加,影响了系统效率,使得微内核未能完全替代宏内核成为主流操作系统内核。eBPF的崛起及其独特优势eBPF最初设计用于网络包过滤,通过在内核中高效执行用户编写的字节码,实现对网络流量的监控与管理。随着技术演进,eBPF的应用范围扩大,涵盖安全审计、性能分析、系统追踪等多个领域。eBPF的最大特点在于它能够安全、动态地在内核空间执行代码,支持不可变性代码验证,避免潜在的不安全操作。

相比传统微内核,eBPF并不完全拆分内核功能,而是通过插入模块化程序动态增强内核能力。这种方式兼具扩展性与高性能,既避免了重复复杂的上下文切换,同时还保证了内核的稳定和安全。eBPF对系统安全的推动此外,eBPF在安全领域表现尤为亮眼。通过实时监控系统调用和网络行为,eBPF能够帮助管理员快速定位异常活动,构筑多层安全防线。利用eBPF可以实现的安全策略包括沙箱模型、访问控制、行为分析等,手段更加灵活且响应迅速。该技术有望弥补传统微内核安全提升缓慢的缺陷,成为现代操作系统的安全基石。

性能优化的新机遇eBPF带来了性能优化的新思路。其内核内执行的特性使得系统追踪和性能分析能以极低开销进行,微秒级的精度为调试和性能调优提供了强大工具。此外,eBPF程序能够针对特定应用场景定制,通过内核和用户空间的高效协作,提升数据处理和网络通信的吞吐量。微内核过去所缺乏的性能优势,在eBPF架构下重新得到实现。eBPF与微内核架构的融合展望从根本上看,eBPF并不替代传统微内核,而是以一种进化的方式实现了类似的目标。它通过提供一个灵活的执行环境,让内核功能模块能够快速迭代和演进。

与微内核将大量功能迁移到用户空间不同,eBPF允许内核动态加载小粒度的代码片段,提升内核的扩展能力和定制性。未来,随着云计算、边缘计算和物联网的快速发展,这种灵活、高效、可安全运行的内核扩展机制必将发挥更大作用。企业和开源社区也对eBPF生态持续投入,形成了丰富的开发工具和应用框架,推动其不断完善。技术挑战与发展瓶颈尽管eBPF展现了巨大潜力,但仍面临一些技术挑战。一方面,eBPF程序的复杂度逐渐提升,对开发者的技能要求更高,学习曲线陡峭;另一方面,尽管有内核验证机制,确保代码安全仍需不断强化。不同版本内核间的兼容性和标准化尚未完全实现,影响了跨平台应用。

未来的发展还依赖于社区合作,提升生态系统的成熟度。结语综上所述,eBPF以创新的内核模块扩展机制,在性能、安全和灵活性方面展现出传统微内核架构所难以比拟的优势。它并非单纯意义上的微内核实现,而是以动态、安全加载内核字节码的形式,实现了操作系统内核能力的现代化转型。随着技术不断进步和生态的丰富,eBPF有望成为我们曾经期待的下一代微内核形态,为操作系统设计开辟全新的方向。未来几年,围绕eBPF的研究和应用将持续升温,我们可以期待它在云计算、大数据、安全防护等领域发挥更为关键的作用。