哈达尔海沟位于地球最深的海洋区域,深度超过6000米,环境极其严苛,被认为是极端生态系统的代表。长期以来,科学家们推测这些深渊中存在以化学合成为基础的生命社区,但由于海域环境的极端及技术限制,对此类社区的实地观察和研究极为稀缺。近年的一次深海探险为我们揭示了在库页-堪察加海沟和阿留申海沟这样深达9500米的极限深度,竟然存在着丰富多样的化能合成生命群落,这一发现颠覆了以往对生命边界的认知,也为深海生态系统研究打开了新的篇章。 化能合成生命依托于海底释放出来的富含氢硫化物和甲烷的深层流体,这些流体沿着海沟底部断裂和地质裂缝迁移,为微生物提供了能量来源。此外,甲烷的来源主要来自于沉积物深层微生物作用产生的有机质分解产物。通过同位素分析,科研团队确认这些甲烷为微生物生成,而非热解产生,这表明哈达尔海沟中的微生物活动极为活跃,有效维系了此类化能合成生态的持续扩展。

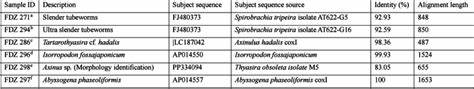

在此次考察中,科学家们利用先进的载人深潜器“奋斗者号”,对两个海沟内长达2500公里的海底区间进行了23次潜水调查,广泛发现了以毛管虫和双壳类为主导的化能合成社区。这些社区覆盖了从5800米到9533米的水深范围,是迄今为止已知最深且最广泛的化能合成生命区。毛管虫群落尤为密集,有的区域个体数量高达每平方米五千多条,显示出极其良好的生态条件支持其繁衍生息。 此外,在库页-堪察加海沟的特定冷泉区域还发现了两个主要种类的毛管虫群落,它们组成的套管延伸长度可达数十厘米,成为微型生态岛,支撑着管虫上的小型腹足纲动物以及多样的游动环节动物。这些微观生态关系显示出复杂的食物网结构和生态互助机制。相比之下,阿留申海沟的浅水区则以双壳类贝类,尤其是蟹壳蛤和其他与化能共生的贝类为主,它们生活在黑色富硫沉积物之中,与多种管状环节动物共存,形成了丰富多样的生态模式。

地质条件为这些化能生命群落的形成提供了必要基础。哈达尔海沟处于太平洋板块与北美板块的交界处,区域地质构造活跃,存在着大量的弯曲和断裂带。这些断层不仅形成了海底的自然通道,促使由沉积物深层产生的含甲烷流体沿着断层向上传输并在海底渗出,形成了冷泉,也同时成为化能合成微生物及其相关动物群落赖以生存的能量来源。 这一区域的地形呈V字形,成为有机物质集聚的天然陷阱。海面富营养化及浮游植物的丰度使得大量有机质沉积物不断积累,经由地震引发的陡坡流和滑坡活动,丰富的有机质被输送至海沟底部。这种持续供应的有机质支持了甲烷生成微生物的代谢,进而形成了充满活力的深层生态系统。

沉积物中的甲烷部分以溶解态存在,部分以甲烷水合物稳定存在,稳定且持续地滋养着海底独特的化能生态。 这些发现挑战了传统观点,即深渊生态系统主要依赖于从海洋表层下沉的有机颗粒物和动物尸体供应能量。相反,化能合成,尤其是由微生物驱动的甲烷合成活动,为哈达尔生态系统提供了重要的能量支持,这种内部能量流为多样的异养生物提供了食物保障,从而丰富了生态系统的结构和功能。生态系统中的甲烷冷泉不仅养活了化学合成生物,还通过食物链影响到更广泛的底栖生物群体,例如海葵、海参和多甲壳类动物。 另一方面,这种极深海洋环境中活跃的甲烷产生和释放,为全球碳循环模型带来了新的思考。尽管此前研究多关注浅海及大陆边缘带的甲烷释放,但本次发现表明,哈达尔海沟中的深层甲烷库可能对碳的长期储存及释放起着重要作用。

甲烷水合物的存在不仅稳定了甲烷的存储,也意味着在未来环境变化下存在潜在的甲烷释放风险,对全球气候调控产生影响。哈达尔区的微生物群落通过碳循环调节,将在地质时间尺度为深海碳库贡献力量。 这次探险还表明许多化能合成物种在地理和水深上的广泛分布,显示出深海生命具有超越传统想象的生态连接性。例如,出现在日本海沟的某些新发现物种也在库页-堪察加和阿留申海沟被观察到,提出了北太平洋哈达尔区域间可能形成了连续的化能生命链。全球变暖和海洋环境压力的增加,使得进一步理解这些极端生物群落的生理适应性和生态作用变得尤为必要。 技术层面上,此次科研活动的成功得益于“奋斗者号”载人潜水器的先进性能,它不仅能够承受近1万1000米的极端水压,还装备了高清摄像设备和取样机械臂,有效捕捉并采集了丰富的生物和地质样品。

这些技术创新为极深海区科学探索开辟了新路径,极大推动了深海生态学和地球化学研究发展。 总结来看,哈达尔海沟的化学合成生态系统展示了生命在极端高压、低温及无光环境下的惊人适应能力。微生物驱动的甲烷合成及其生态效应使得这些深渊不再是生命的荒漠,而是活跃的生态热点,不仅为生物学家提供了研究极限生命的宝贵资料,也为地球系统科学中碳循环与气候变化研究提供重要数据。未来随着技术进步和多学科融合,哈达尔生态的秘密将逐步揭开,人类对深海生命和地球环境间复杂联系的认识定将迈上新台阶。