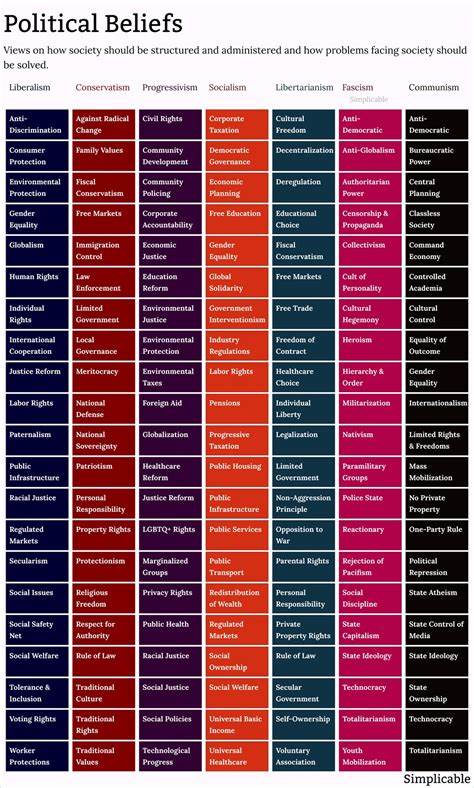

在当今社会,政治信念已经成为人们身份认同和社会互动的重要组成部分。不同的政治观点不仅反映了个人的价值观,也深刻影响着社会政策、公共讨论以及民主过程的走向。随着信息技术的发展和社交媒体的普及,政治信念的展示和传播方式发生了显著变化,形成了复杂多样的政治信念群体。在这种背景下,理解政治信念是否在不同议题之间存在关联性,或者它们的形成是否相对独立,成为社会科学研究和公众关注的焦点。政治信念群体的概念本质上是指一组在多个政治议题上持相似立场的人,形成了显著的群体特征。这种群体性不仅体现在单一议题上,更体现在多维度的政治态度组合中。

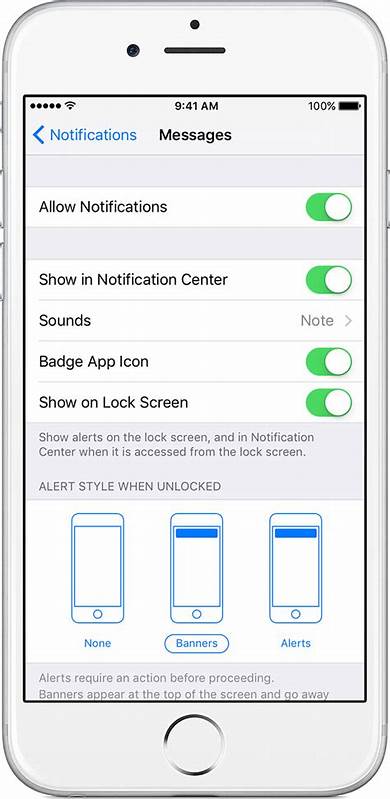

例如,某些群体可能在经济政策和社会伦理问题上展现出高度一致,而另一些群体则可能在特定社会问题上持多样化立场。研究政治信念群体的目标是揭示不同政治观念之间的互联关系,判定个体在某一议题上的立场是否能够预测其在其他议题上的看法。这涉及到两种可能性,一种是强相关性,意味着政治信念在多个领域内高度一致;另一种则是相对独立,表明人们在不同政治问题上可能采取截然不同的立场。近年来,通过大规模的调查研究和数据分析,学者们开始探讨这种政治信念的结构性问题。例如,在一个实验性调查中,参与者被问及他们在多项政治议题上的立场,包括经济政策、社会公正、环境保护等核心议题,同时采集他们的政治参与行为,如是否经常在线评论政治或参与政治运动。结果显示,尽管存在一定程度的关联性,部分议题之间的政治立场并非绝对一致。

部分受访者即使在经济问题上倾向某种观点,在社会文化方面可能持截然不同的意见,这反映了政治观点的多样化和复杂性。这种发现对传统的政治分类体系如“左右翼”模型提出了挑战。传统模型通常将政治立场简化为一条单一的轴线,但现实中政治信念更像是多维空间中的多种变量交织。了解这一点有助于更准确地理解选民行为和社会政治动态。此外,参与政治的频率和方式也是影响政治信念表现的重要因素。那些活跃于政治评论和运动的人往往对政治问题表现出更强的连贯性,他们的政治信念群体具有更明显的结构性和一致性。

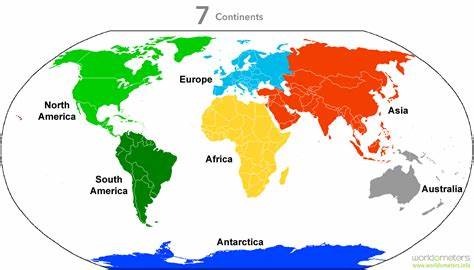

而缺乏参与的人群则可能在不同议题上表现出更明显的分散性和矛盾性。这反映出政治参与不仅影响政治态度的形成,也反过来强化政治信念群体的边界和认同感。政治信念的形成与个体所处的社会环境密切相关。教育水平、地域文化、社会经济背景、媒体接触习惯等因素都会对个人在不同议题上的态度产生影响。例如,在某些地域,环境保护议题可能成为群体共识的核心,而在另外一些地区,经济发展或社会稳定议题可能更加重要。这种地域性的差异进一步丰富了政治信念群体的表现形式,使其呈现出多样化特征。

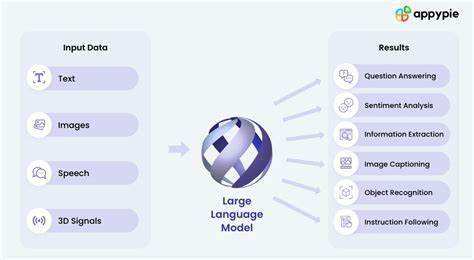

在数字媒体时代,信息的快速传播和算法推荐机制加剧了政治信念的群体化趋势。人们更容易获得与自身观点一致的信息,这种“回音室”效应强化了群体内部的信念一致性,并加深了不同群体之间的分歧与隔阂。这种现象不仅影响政治信念的表现形式,更对社会的政治对话和社会和谐产生深远影响。无论政治信念在多大程度上相互关联,理解其复杂结构对于推动社会共识和民主参与至关重要。政策制定者和社会组织应当关注政治信念群体的多样性,设计包容性更强的政治沟通策略,促进跨群体的理解和对话。同时,教育体系和媒体应增强批判性思维能力的培养,帮助公民更全面地认识政治议题,减少极端化和偏见。

总结而言,政治信念群体是现代政治生态的重要组成部分,对其结构和形成机制的研究不仅为社会科学提供了丰富资料,也为现实政治实践提供了理论支持。政治信念既表现出一定的内在联系,也体现了个体多元化的独立思考。通过有效调研和科学分析,我们可以更好地把握政治态势的演变,助力构建更加公平、开放和包容的社会环境。