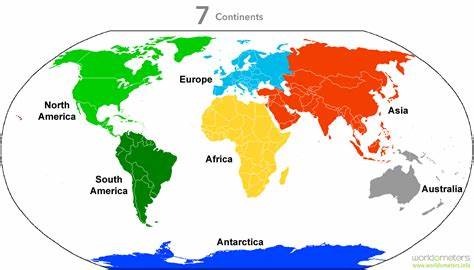

世界地图上那显而易见的七大洲似乎已成了普遍认可的地理标准,无论是在学校教育还是日常生活中,几乎所有人都能熟练背诵亚洲、非洲、欧洲、北美洲、南美洲、澳大利亚和南极洲七大洲的名称。然而,如果打开历史和科学的视角,关于大陆数量的划分就变得极其复杂,甚至出现了众多版本。为什么我们至今仍然使用“七大洲”的划分?这背后不仅是历史文化的延续,更涉及地质学、地理学甚至政治经济的多重影响。大陆划分,从根本上讲,并没有一套全球公认严格的学术定义,而是一个在历史演变、文化认同和地理科学之间摇摆的妥协产物。大多数人接受七大洲的划分,是因为它在教育体系和官方地理教材中被长期采用,这种普遍性使其成为社会共识。然而,这种划分标准并非一成不变,几乎在世界各地都存在不同的大陆划分模式。

例如,联合国采用的六大洲模型将“美洲”视为一个整体,而俄罗斯和部分东欧国家则倾向于依据地质构造分为六大洲,如非洲、欧亚大陆、北美洲、南美洲、澳大利亚和南极洲。甚至还有仅划分为四个大陆的模型,或增加至八个大陆,例如将海底大陆“泽兰迪亚”算作单独大陆。这些变体呈现了大陆划分的弹性和争议。为何“七大洲”依然屹立不倒?其中一个重要原因是教育的惯性和文化传承。许多传统地图和教科书长久以来使用这一体系,幼儿园和小学里都被反复强调,使得这一划分深植人心。同时,这种划分方式充分兼顾了地理位置、文化差异和历史发展,便于人们理解和记忆。

科学方面,现代地质学揭示了大陆漂移和板块构造理论,告知我们地球表面由多个互相运动的岩石板块组成。按板块构造理论划分大陆,可以得到与七大洲划分不同的板块数量和范围。例如欧亚大陆位于同一板块,但在传统划分中被分为欧洲和亚洲两个大陆,体现了文化和历史因素对地理概念的影响。相比之下,印度次大陆作为一个单独的板块,实则长期被划入亚洲大陆,这也显示了大陆划分中“地理科学依据”与“文化认知”的分歧。人口分布也是划分大陆时的重要考虑。七大洲划分突出了各大陆在人口和文明发展中的差异,例如亚洲作为世界人口最多的大陆,非洲作为文明发源地之一,欧洲在历史上对科学、文化和政治产生了巨大影响。

相对于地质或自然因素,人口和文化在决定大陆地位上起到了关键作用。例如南极洲,作为世界上第五大洲,尽管其极端气候和无人定居,仍被定义为大陆。它的存在提醒人们大陆的划分并非单纯以人口为准,还包括地理独特性。此外,地形和自然边界也塑造了大陆定义。大陆的海洋隔离程度常被用来界定界限,非洲、南美洲被浩瀚大洋包围,而欧洲与亚洲的边界则更多依赖乌拉尔山脉、里海等地理障碍。这样边界的复杂性使大陆划分带有一定的随意性和历史积淀。

欧洲被视为独立大陆,很大程度上是出于历史文化传统,即便从地质上看欧亚大陆是一体。这种划分使得欧洲在世界文化和政治地图上保持自身特色。印度次大陆和阿拉伯半岛也具备许多大陆应有的特征,包括独立的板块运动和地理特征,却常被视作亚洲的一部分。这些“边缘大陆”地位不明确,显示大陆定义的复杂性。随着科学的进步和地理认识的深化,人们开始对传统大陆划分提出质疑,探讨是否需要建立更科学、合理的划分体系。既要兼顾地质结构,也要考虑人口分布、文化历史和政治地理因素。

虽然这并非易事,但推动地理教育和科研进一步理清概念,将有助于未来对大陆划分达成更科学共识。总结来说,七大洲划分延续至今,既是传统教育体制的惯性结果,也是文化认同与地理科学之间的妥协。它既不能完全满足地质学的要求,也无法涵盖所有地理和人口现实,但其简单且广为接受的特点,使得它成为人们理解世界的有力工具。未来随着科学发展和全球化进程,人类可能会重新审视和调整大陆的定义方式,使其更加符合事实和逻辑。而无论未来大陆数量如何变化,七大洲思维方式的广泛根基短时间内仍将影响世界地理教育和认知模式。对于我们的学习与认知而言,了解这背后的多重因素,不仅增进对地理知识的理解,也能让我们更冷静地看待人类如何通过语言与文化去划分无垠的地球大陆。

。