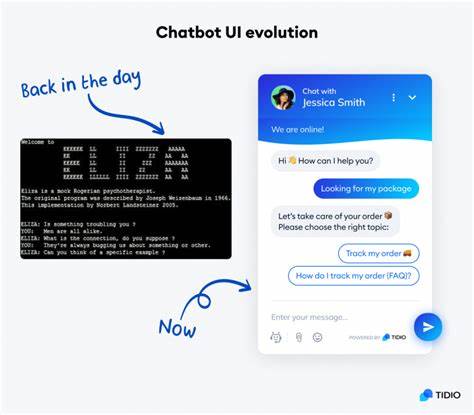

设计界正在经历一场深刻的变革。曾经占据主流地位的UI设计工具,如Figma,正逐渐让位于更加智能和高效的设计流程。过去,我们习惯于用Figma制作高保真界面,反复调整布局、颜色和交互细节,以期达到产品的完美呈现。然而,随着人工智能技术的发展以及成熟设计系统的建立,这种繁琐且重复的工作方式正在被颠覆,开启了设计职业的新纪元。 设计师的未来不再是沉迷于像素操作和界面雕琢,而是更多地专注于问题的本质、用户需求的理解以及通过设计创造价值。笔者的未来自述生动地描绘了这一趋势:设计师先是在纸上绘制基本框架,通过手写注释明确流程,再利用生成式人工智能快速将草图转化为符合设计规范的高质量生产代码。

这样的流程不仅大幅节省了时间,更重要的是,设计师能从繁琐的执行环节中解放出来,专注于更深层次的创新思考和用户体验的优化。 从某种角度看,Figma等工具的最大贡献是推动了设计的协作与高效布局,但也无形中形成了“像素瓶颈”。设计师们花费大量精力在细节上的反复雕琢,却忽略了更为重要的产品本质——解决用户的问题。设计的价值测量逐渐偏向于界面的精致程度和交付原型的数量,而非功能与体验的创新。每一个被仔细打磨的高保真界面,都相当于设计师制作的“产品模拟”,等着开发者再重新从零实现这一视觉效果,这导致了设计和开发效率的双重浪费。 解决这一困境的关键是拥有一个成熟且系统的设计体系。

设计系统不仅仅是组件的集合,更是一套基础设施,它包含了语义令牌(semantic tokens)、基础元素、组件组合、设计模式和模板等多层次材料。这样的设计系统将创意和表达的自由束缚在一定范式之内,使概念草图能通过简单的注释直接转化为具体的页面结构、交互逻辑及内容安排。设计过程由“从零创造”转变为“基于系统构建”,极大提高了设计从概念到成品的效率与一致性。 随着AI技术的引入,设计师的工作方式再度发生革新。先进的生成式AI工具如UIzard和UX Pilot,能将纸上的草绘甚至白板手稿经过注解处理,快速生成多种可用的UI布局方案。与Builder.io和Cursor等平台结合后,这些工具甚至能够一键生成符合设计系统规范的前端代码。

设计不再停留在原型或视觉模拟层面,而是真正输出可用的功能界面,为用户测试提供极大便利。团队沟通中减少了设计文件与代码之间的翻译工作,降低了歧义和返工风险,使设计交付进入全新阶段。 此刻的设计师角色发生了本质变化。他们不再是单纯的“界面制造者”,而是作为产品愿景的塑造者和体验的系统设计者。他们花更多时间探索问题本质,绘制多种设计方向,讲述用户故事,规划未来的交互体验。设计变得更加聚焦于解决复杂的用户与业务挑战,而非追求表层的视觉完美。

这样的转型不仅提升了设计工作的成就感,也极大激发了创造力和满足感。 通向这一未来的道路虽然充满挑战,但并非不可企及。组织应当投入建设稳健且紧密结合代码实现的设计系统,确保设计语言的文档化和语义准确,便于AI模型的理解和应用。同时,设计团队应推广探索性设计文化,避免过早定格于高保真界面,鼓励多角度、多方案的思考与批判。良好的跨部门协作与沟通也是必不可少的,设计师需与产品经理、工程师紧密合作,共同确定目标与需求,增强团队共识。此外,建议设计师由小处着手,逐步尝试利用AI工具提升工作效率,积累经验后再扩大应用领域,避免盲目冒进导致资源浪费。

总之,设计行业正迎来颠覆性的转型。未来的设计不再受限于具体工具的界面操作,而是借助成熟系统与智能工具,将创意更快速地转化为真实可用的产品。设计师将从繁杂生产中解放出来,成为推动产品创新与用户价值提升的主力军。虽然切换之路尚需时间磨合,设计师只要保持开放心态、持续学习和深度思考,便能迎来更加精彩和自由的职业未来。告别Figma,也是拥抱更智慧、高效和富有创造力设计新时代的开始。