近年来,中美贸易关系历经风雨波折,成为全球经济格局中最受关注的焦点之一。2024年,中国对美国的出口出现了自2020年以来最大幅度的下滑,引发广泛关注。这一动向不仅反映了全球经济环境的复杂变化,也标志着两国贸易关系进入了一个新的转折点。深入剖析这一现象,对于理解当前国际贸易形势及中国经济未来走向具有重要意义。 新冠疫情爆发以来,全球供应链遭受严重冲击,2020年国际贸易面临极大不确定性。那一年,中国对美出口同样经历了大幅波动,当时的降幅多与疫情封锁和全球需求骤减有关。

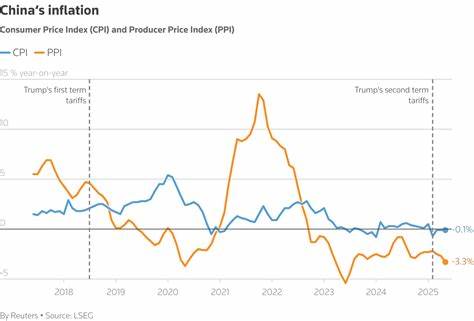

随着2021年及2022年全球经济逐步复苏,出口量出现反弹。然而,进入2024年,种种新挑战再次对出口构成压力,导致出口额出现自2020年以来最大降幅。 首先,全球经济放缓是影响出口的主要因素之一。国际货币基金组织(IMF)及各大机构纷纷下调全球经济增长预期,尤其是欧美等主要消费市场增长乏力。经济增速放缓直接抑制了进口需求,尤其是在耐用消费品及高科技产品领域的需求减少,成为中国出口急剧下滑的重要诱因。 其次,中美贸易摩擦在一定程度上依旧存在。

尽管双方在多边和双边场合进行了多轮磋商,但关税政策和供应链重组带来的影响依然显著。部分美国企业转向寻找多元供应链,以减少对中国制造的依赖,这使得中国出口企业面临更激烈的竞争环境。此外,美国政府在技术出口管控方面的加强,也抑制了部分高新技术产品的出口潜力。 第三,人民币汇率波动对出口竞争力产生了复杂影响。2024年人民币经历了一定程度的升值,虽然有助于降低进口成本,但出口企业的价格竞争力受到削弱。进出口企业需权衡汇率风险与市场需求变化,部分出口商因此调整订单策略,影响了整体出口表现。

第四,国际物流成本居高不下,成为制约出口增长的又一重要因素。疫情后遗症导致全球航运及物流体系仍未恢复至理想状态,油价及运输成本持续攀升,导致出口价格压力加大。特别是在中美贸易这一长距离国际运输环节中,物流瓶颈直接影响了货物交付效率,减少了客户订单的稳定性。 此外,环境和社会责任标准的提升也对出口产生新挑战。美国市场对供应链的透明度和可持续发展要求不断加码,促使中国出口企业必须投入更多资源进行认证和标准升级。这虽是积极的长远举措,却在短期内增加了企业成本,制约了部分中小企业的出口能力。

在产业结构方面,中国出口商品的升级转型仍在进行,但新兴产业出口尚未完全替代传统劳动密集型产品。美国市场对高科技、绿色能源及智能制造产品需求增长迅速,而中国的相应产业在研发投入和市场拓展方面仍有提升空间。传统出口产品受国际需求疲软影响较大,导致整体出口额下降。 面对出口下滑的严峻形势,中国政府及企业采取了一系列应对措施。政府层面加大外交努力,推动贸易谈判,力求降低贸易壁垒。同时,通过优化出口信贷、鼓励企业创新和提升产品质量,增强国际市场竞争力。

企业方面,则加快布局多元市场,开拓东南亚、非洲及欧洲新兴市场,以分散对美出口的依赖风险。 展望未来,中美贸易关系依旧充满不确定性。全球经济环境的变化、供应链格局的调整、技术交流和监管政策的走向,都会深刻影响中国对美出口趋势。企业需要增强敏锐性和适应性,结合国家战略部署,探索新的增长点,实现高质量发展。 总结来看,2024年中国对美国出口遭遇自2020年以来最大降幅,源于多重因素叠加。全球经济放缓、中美贸易摩擦持续、汇率波动、物流成本攀升及国际市场需求变化,共同构成当前出口环境的主要挑战。

与此同时,这也为中国企业提供了转型升级的契机,促进贸易多元化和产业结构优化。通过不断深化改革开放、提升创新能力,中国有望逐步突破瓶颈,重塑出口增长的新动力。未来,中美贸易虽充满挑战,但合作共赢依然是两国经济互动的主旋律,期待双方在新形势下实现更加稳定和可持续的贸易关系。