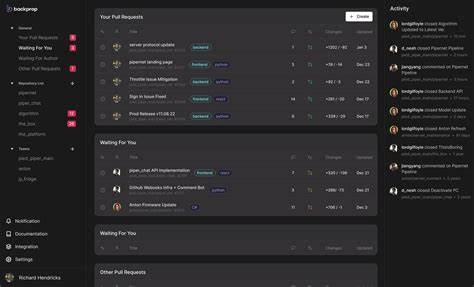

近年来,随着软件开发复杂度的不断增加,代码审查已成为保证软件质量和团队协作效果的重要环节。很多开发者和团队逐渐意识到,高质量的代码审查不仅能够提高代码健壮性,还能促进知识共享和技术积累。近日,一位从管理岗位回归一线开发的资深工程师分享了她在GitHub进行代码审查的心得与技巧,尤其针对公司内普遍存在的大型史诗级PR审查痛点,提出了不少切实有效的解决方案。她的经验对于广大开发者,尤其是回归实战的技术管理者或正在应对庞大代码库的团队,均有很强的借鉴意义。首先,面对庞大的Pull Request,最简单粗暴的办法并非直接在GitHub页面上浏览差异。虽然GitHub近年提升了对大PR的支持,比如标记某个文件为已审查等功能,但它依然有些局限。

比如目前无法针对文件中的具体代码块进行标记,也无法方便地在代码库中跨文件跳转理解PR的整体影响。此外,GitHub评论机制限制了开发者笔记的灵活性,只能通过草稿评论来临时保存,稍有不慎便会误发不合适的内容。鉴于此,将PR拉取至本地进行审查成为了高效查看和分析代码变更的首选。通过本地IDE或编辑器的强大功能,开发者能实时查看代码警告、使用“查找引用”“查找重写”等功能快速定位影响范围,还能运行和调试代码,确保PR的功能符合预期。GitHub为此提供了便捷的命令行工具,只需要用gh co〈PR编号〉即可无缝拉取对应分支。然而,直接拉取代码分支后往往发现git diff无任何差异,原因是本地分支与远程PR分支已经同步了。

要想方便地看到代码变更,需要另辟蹊径。一种非常巧妙的做法是使用git reset --mixed main命令。它会将HEAD指针和索引重置到主分支状态,但保持工作区的改动不变。这样一来,git diff便会显示出PR中的所有改动,方便逐块查看和暂存。开发者甚至可以通过部分暂存命令git add -p将已经确认审查的代码块分阶段标记。利用这点,在本地区分“已审查”与“未审查”区域变得简单,有助于避免重复工作。

对日常审查该命令技巧多次使用后,这位工程师编写了一个名为revpr的鱼壳(fish)函数,实现拉取PR并重置索引的自动化流程,大幅提升工作效率并减少误操作的风险。除了代码本身,代码审查离不开批注和笔记。GitHub本身只能通过评论系统进行讨论,但如果审查者想要临时写下自己的想法,却又不希望直接将这些注释公开,怎么办?经验丰富的工程师建议将评论直接写进代码里,使用诸如// REVIEW(bmps)表示待提交的审查意见,// NOTE(bmps)表示私人笔记的注释格式。这样不仅方便开发者随时浏览自己的审查内容,也能通过编辑器的全局搜索快速定位所有审查标记。唯一的遗憾是,这些审查注释还需要人工摘录到GitHub的评论中,缺乏自动化工具支持。虽然市场上已有类似prr这类插件作为灵感来源,但尚未找到无需人工干预的完美方案。

这位开发者仍乐于接受更智能的自动化工具建议。在本地做好审查不仅有助于清晰理解代码,另一个困扰是,当本地已有未完成的开发任务时,执行上述操作会复杂化工作状态。为此,利用git worktree为代码审查专门分配独立的工作目录成为一个理想选择。无论是大型仓库的磁盘占用压力,还是保持主分支同步的便捷,worktree方式都能极大地降低风险。该工程师建议,针对日常活跃的仓库,新建一个review用的工作树,能让审查更加条理分明且不会干扰当前开发。展望未来,审查流程仍有值得改进的空间。

比如,如何保持本地审查注释的持续性,减少与上游代码的合并冲突,是一大难点。解决办法之一是在开始审查时新建一个独立分支,将评论伴随提交,待合并后解决冲突。但这样会增加操作复杂度和维护成本。另一个痛点是无法实时看到其他审查者的评论反馈。当前多半开发者选择先独立完成审查,再回到GitHub查看论坛式讨论。这样的流程虽合理,但若能实现本地多方意见实时融合,协同效率必将大幅提升。

尽管如此,结合本地工具、巧妙利用git命令以及灵活书写注释的实践,已经让大型GitHub PR的审查效果得到显著改进。这种方法不仅提升了代码理解的深度,也有效降低了开发过程中的认知负担和重复劳动。对于习惯大型变更审查的团队,或是管理岗位重新承担编码任务的工程师,尝试借鉴并优化以上流程无疑具有现实意义。综上所述,代码审查的本质不仅仅是检查代码本身,更是深入理解代码对整个项目的影响。通过“拉取本地审查”、“利用git reset --mixed”、“分阶段暂存审查进度”和“在代码中写注释”,结合“工作树技术”来隔离审查环境,无疑为GitHub上的大型PR提供了高效且灵活的审查策略。尽管现有工具还有待改进,但积极探索并总结的经验对于提高团队开发质量和协作效能起到了积极推动作用。

面对不断演化的软件生态,开发者们不妨尝试将这些实用的技巧融入自己的日常工作流程,进而提升代码审查的效率与精度。以技术为驱动力,以流程为保障,才是打造高质量软件团队的制胜关键。