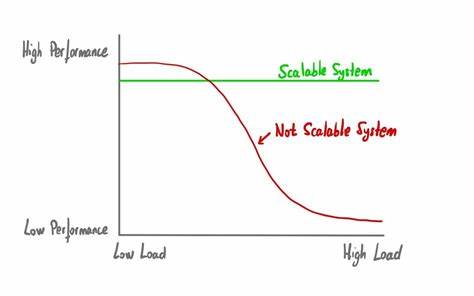

在当今技术驱动的时代,分布式系统已成为支撑大规模互联网服务和应用的基石。然而,在围绕系统设计和优化的话题中,扩展性(Scalability)和性能(Performance)常常被混为一谈。实际上,扩展性与性能虽然关联紧密,但它们指向的核心概念和衡量方式截然不同,理解这两者的区别至关重要,有助于设计出既高效又灵活的系统。性能通常是指系统处理单个任务的速度,具体体现在延迟(Latency)和吞吐量(Throughput)两个核心指标上。延迟代表完成一项任务所需的时间,而吞吐量指单位时间内系统能够处理的任务数量。二者虽有关联,延迟降低往往会提升吞吐量,但在实际工程中,降低延迟极其困难,且收益递减明显,因此大多数分布式系统更倾向于通过提升吞吐量来提高整体性能,即使这有时会导致延迟的提升。

相比之下,扩展性关心的是系统处理能力的可调整性,具体表现为系统能否根据负载变化灵活地增减资源,从而保证持续达到目标负载水平。扩展性强调系统的容量(Capacity)能否动态扩展,以应对不确定且波动较大的任务输入速率。为了阐明二者的区别,可以构建一个简化模型,只有两个核心要素:计算单元(Boxes)和任务(Jobs)。这里的计算单元可以代表虚拟机、容器或者单一进程,任务则是服务器需要处理的具体操作,例如HTTP请求处理、数据库查询或者支付交易等。模型中假设每个任务所需处理时间固定,也就是固定的延迟,每个计算单元同时只能处理一个任务,且所有计算单元处理任务的速率相同。这虽然是简化版的假设,但足以帮助理解核心概念。

在仅有单个计算单元的情况下,吞吐率等于反向延迟。举例来说,如果任务延迟为1秒,则吞吐率为每秒1个任务。随着计算单元数量的增加,总吞吐率等于单个计算单元吞吐率乘以计算单元数量。换句话说,增加计算单元数量能线性提升系统吞吐率,这就是系统扩展的基础。扩展性体现在能够快速创建和销毁计算单元,系统吞吐量随业务需求剧烈波动而动态调整。需要注意的是,扩展并非“免费午餐”。

每新增一个计算单元,都代表着更高的成本,无论是硬件、云服务费用,还是运维成本,都会随之增长。通过模型的计算,成本与吞吐率和延迟成正比,这意味着想要处理更多任务就必须相应地支付更多费用。面临的挑战是,任务输入速率(JobRate)并非恒定不变,往往随时间波动。系统设计者需要确保系统的吞吐率能够匹配任务速率,否则当任务速率超出系统吞吐限度时,会出现“丢失任务”现象,系统无法完成所有请求,带来严重的负面影响。反之,如果系统吞吐率远高于任务速率,则意味着资源浪费,系统利用率(Utilization)下降,产生额外的成本支出。因此,合理的系统设计目标是保持较高但不过载的利用率,通常建议在0.8左右,以保证系统既有一定余量应对突发峰值,又不会因过度闲置造成资源浪费。

而这就要求系统必须根据任务输入动态调整容量,以实现扩展性。系统扩展的真正意义,不是单纯追求单个计算单元的性能提升,而是以需求为驱动,灵活调整计算单元数量,确保利用率稳定不变。如此,尽管单个计算单元性能固定,整个系统的吞吐率可以随任务的波动实现弹性伸缩。不同组件的扩展能力可能各不相同,整个系统的可扩展性取决于整体架构的设计,这使得构建真正可弹性扩展的分布式系统复杂且重要。由于构建高效且灵活的扩展能力难度大,许多企业更愿意依赖大型云服务提供商,借助其弹性的基础设施实现扩展性。尽管成本可能远高于传统虚拟机方案,但通过租用服务器无服务模式(Serverless)等方案,企业可以获得极高的扩展弹性,保证峰值时的可用性。

相关研究显示,Serverless在相同吞吐率下的成本可能是虚拟机的百倍,但对于任务量在一天中可有可能变化十万倍的场景,这种弹性付出是合理且必要的。总结来看,扩展性和性能代表了系统设计中截然不同的关注点。性能强调任务执行速度,优化单个计算单元的效率,而扩展性关注能否动态匹配整体容量与任务负载,从而保证系统稳定运行。混淆两者概念可能导致投入重点偏差,浪费资源。现代分布式系统更多地倾向于追求扩展性,以应对业务的不确定性和波动性。理解它们的根本区别,有助于做出更合理的架构设计与资源投入决策,最终成就高效且可靠的系统。

未来随着技术不断进步,我们可以期待更深入的模型和实践,帮助工程师在性能与扩展性之间寻找到更佳的平衡方案。