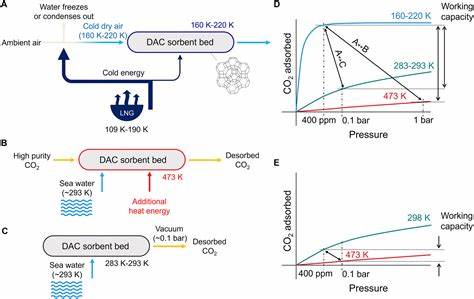

随着全球变暖的趋势日益严峻,二氧化碳作为主要温室气体,其减排和捕获技术的研发成为全世界关注的焦点。直采空气捕获(Direct Air Capture,简称DAC)技术通过直接从空气中提取二氧化碳,提供了一种消除大气过剩碳的有效途径。然而,传统的DAC方法通常依赖于能量消耗巨大的化学吸附剂,造成整体捕获成本偏高,限制了其大规模推广应用。近低温吸附剂技术的出现,正为这个领域注入了新的活力和可能性。 近低温直采空气捕获技术核心在于利用物理吸附剂在接近低温(160至220开尔文)条件下的优异性能实现高效二氧化碳捕获。相比于广泛应用的化学吸附剂,物理吸附剂表现出吸附速率快、吸附释放循环稳定以及耐久性强的优势,尤其适合在低温环境中使用。

该技术的创新之一是将液化天然气(LNG)再气化过程中的冷能作为低温能量来源。液化天然气在再气化阶段释放大量冷能,通常未被充分利用。通过将该冷能导入吸附系统,不仅降低了整体能源消耗,还实现了近低温状态下的高效二氧化碳吸附。 有研究通过大型分子模拟筛选出多种潜力吸附剂,其中沸石13X和CALF-20表现尤为突出。实验数据显示,这两种材料在195开尔文时,二氧化碳吸附容量可达4.5至5.5毫摩尔每克,远超传统吸附剂。更重要的是,这些材料具有较低的脱附焓值,意味着在释放捕获的二氧化碳时所需能量较低,极大降低了运营能耗。

在长周期的反复吸附-脱附测试中,材料展现出优异的稳定性,保持捕获效率,无明显性能衰退。 近低温DAC技术较之传统技术的另一个显著优势是经济效益的提升。研究表明,结合液化天然气再气化冷能源,可实现单位二氧化碳捕获成本降低三倍,总成本降至每吨68.2美元左右。这一数字在现阶段DAC技术中属于较为有竞争力的水平,能够促进技术更快地商业化推广并应用于实际减排项目中。结合全球LNG再气化设施的资源条件,预估至2050年,通过该技术有望实现每年捕获103至142百万吨二氧化碳,成为负排放技术体系中的重要一环。 除了技术性能和经济效益,近低温DAC技术还有助于解决传统空气捕获过程中遇到的水分干扰问题。

物理吸附剂对水分的依赖性相对较低,尤其在低温环境下,水分的吸附减弱,降低了材料的腐蚀和性能退化风险,从而减少了对复杂水分处理流程的需求,为系统设计带来简化和成本下降。当前,水分的管理是制约DAC在不同气候条件下应用的瓶颈之一,近低温技术的突破有效缓解这一挑战。 虽然近低温吸附剂直采空气捕获展现了良好的前景,但其推广仍面临一些挑战。首先,低温操作环境对设备材质和密封性提出更高要求,相关系统设计需兼顾热管理与安全运行。其次,液化天然气的物流和能源配置影响技术的适用区域。该技术最适合依托LNG接收站及再气化设施规模较大的地点,需对地区能源布局合理规划。

未来应加强跨领域协作,结合能源、环境和工程技术,优化系统集成方案。 另一方面,吸附剂材料的开发与改良仍是技术进步的重要方向。尽管沸石13X和CALF-20表现优异,进一步提升吸附容量、选择性及抗污染能力的研究仍在进行。利用先进计算模拟手段与高通量实验方法筛选新型多孔材料,有望发掘更高效的吸附剂,为近低温DAC技术赋能。与此同时,吸附剂的制备成本与可持续性也是关注重点,绿色材料合成和循环使用将推动技术绿色化发展。 环境政策和市场需求也是推动近低温直采空气捕获发展的关键因素。

随着全球碳中和目标设定与严格碳排放监管机制建立,负排放技术市场潜力巨大。近低温DAC能够为工业减排、能源转型及负碳经济体系构建提供有效工具。企业和政府应加强科技支持与资金投入,鼓励技术试点和示范应用,推动形成多元化碳捕获路径。 综合来看,近低温直采空气捕获技术是一条集成创新、节能高效、经济可行的碳捕获新路线。它有效整合了液化天然气再气化过程中的冷能资源,利用精心设计的吸附剂材料实现高容量、低能耗的CO2捕获。未来,随着相关技术和工程体系的成熟,近低温DAC有望在全球应对气候变化的大战略中扮演重要角色。

通过不断优化材料性能和系统集成,以及完善政策配套,这项技术将不仅推动二氧化碳减排,更将推动清洁能源和低碳经济的深度融合,为实现全球碳中和目标贡献强大动力。