月球,作为地球唯一的天然卫星,自古以来就引发了人们无尽的好奇与探索欲望。它不仅在夜空中熠熠生辉,更深刻影响着地球的潮汐变化、生态系统乃至人类文化和历史。一个基础而关键的问题便是:月球有多重?换言之,我们如何准确测定月球的质量?这一难题的解答不仅对天文学意义深远,还为我们理解地月系统的动力学提供了重要基础。 要想测量一个天体的质量,最直接、最有效的方法是观察围绕它运行的卫星的轨道性质。特别是利用卫星的轨道半径和周期,可以根据万有引力定律推算出中心天体的质量。在地月体系中,月球并非单纯绕地球运行,实际上地球和月球绕着一个共同质心旋转。

这个共同质心位于地球中心和月球之间,距离地球中心约4670公里,约为地球半径的三分之四。地球围绕这个共同质心的“摆动”产生了一种微妙的运动,这种运动可以通过精密的天文观测加以探测和分析。 地球和月球围绕这个共同质心旋转一周约需27.3天,正是我们熟知的月球恒星周期。这一周期运动导致地球在绕太阳轨道上的运行出现小幅“摆动”或“摇晃”,从而影响太阳和其他行星观测的精确位置。古代天文学家或许已经注意到了由此产生的太阳位置微小变动,但系统性的理解和利用则始于现代天文学的精密测量技术。利用这些观测数据,科学家能够推算出地月体系内两者质量比的关系。

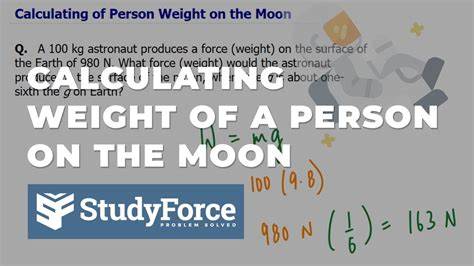

具体来说,设地球到共同质心的距离为Re,月球到共同质心的距离为Rm,其质量分别为Me和Mm,则有Re×Me = Rm×Mm这一关系。通过对月球视差的测量,科学家们确认了地球中心至月球中心约为384,400公里,而地球的“摆动”大约为4,670公里。利用这些数据,可以计算得出月球质量约为地球质量的1/81.3,这个比例是通过精确的天文观测和物理推导得出的,具有高度的可信度。 测定地球的质量还需要利用牛顿运动定律和引力定律。利用卫星的轨道周期T(即27.3天)以及月球围绕共同质心的半径数据,结合已知的万有引力常数G,能够解出地球的质量值。通过代入公式和相关数值计算,得到的地球质量与月球质量比例非常接近实际测量结果。

这种方法依赖于高精度的视差和天体经度观测数据,而这正是历代天文学家勤奋观察的成果。 回溯历史,尽管牛顿精通万有引力定律,他却未能利用共同质心的视差观测来计算月球质量。牛顿对月球质量的估计主要基于潮汐力——即太阳和月球对地球海洋潮汐的影响。潮汐力源于引力沿空间的梯度变化,这导致了地球海水周期性的涨落。然而,潮汐的高度不仅受引力大小影响,还与海岸线形状、水深、潮汐共振等多种复杂因素相关,因此潮汐高度不能直接简单转换成天体引力的绝对数值。 牛顿根据潮汐的观测估计月球质量约为地球的1/40,远高于现代测定的值。

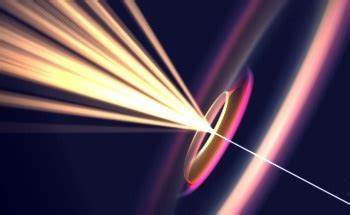

导致这一偏差的关键原因即是潮汐高度波动的复杂性,以及测量技术和理论模型的局限。这一误差使牛顿估计的共同质心甚至出现在地球半径之外,理论上该“摆动”现象应更加明显,但牛顿似乎并未考虑利用这一点进行进一步的天文观测。 到了20世纪,随着空间探测技术的飞速发展,直接绕月轨道的探测器如“游侠5号”任务使月球的质量测定更加准确。通过对绕月飞行器轨道数据的分析,科学家们获得了更精确的月球质量值,确认了月球质量约为地球的1/81,这也间接验证了早期基于共同质心运动的计算方法。 现代天文学中,测定天体质量的方法不仅限于视差和轨道观测。激光测距技术通过激光束反射测量地月距离,极大提高了测量的精度。

同时,采用重力场模型和轨道动力学分析,有助于揭示月球内部结构,如月壳厚度和核心密度,这些信息为进一步理解月球质量分布提供了支撑。 月球的质量数据对多个领域均有重要影响。潮汐锁定、轨道演化、地球自转速率变动以及未来月球探测和载人登陆任务都密切依赖于精确的月球质量与地月质心位置的数据。即便在科技日新月异的今天,对这位夜空明珠质量的不断精准测定仍是天文物理中的核心课题之一。 总之,应用卫星轨道周期和半径观测的数据,通过万有引力公式,结合共同质心运动的精密测定,是确定月球质量的科学基础。从历史上的朴素观察到现代的高科技仪器,科学家们一步步揭示了藏在天体运动之中的质量之谜。

月球的质量虽然只及地球的百分之一,但却对地球生命维持、宇宙探测乃至基础物理学研究都有着举足轻重的地位。未来,随着测量技术的进一步提升,我们对月球乃至整个地月系统的认识将更加深刻,为人类打开探索宇宙的更多门户。