2023年9月16日,一种异常且持久的地震信号以10.88毫赫兹的频率在全球范围内被探测到,持续时间达9天。令人震惊的是,一个月后,同样的信号再次出现,历时一周。这一现象不仅引起了国际科学界的高度关注,更揭示了人类对地球物理与海洋动力学认知中的新边界。经过多领域专家的深入研究,科学家们认为,这种长时间且全球可观测的非常规地震波与东格陵兰峡湾发生的两次巨型滑坡引发海啸后产生的水震现象密切相关。水震,又称“水谐波”或“水振荡”,是水体在特定环境下,如峡湾或封闭半封闭水域内形成的共鸣振荡波。虽然水震现象本身已被学界所了解,但此次事件所呈现出的持续数天、频率精准且能量足以引发响彻全球的地面震动的特点却不曾有过先例。

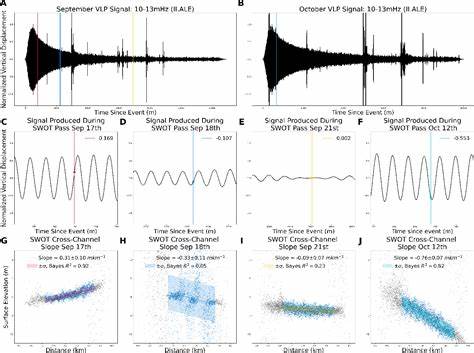

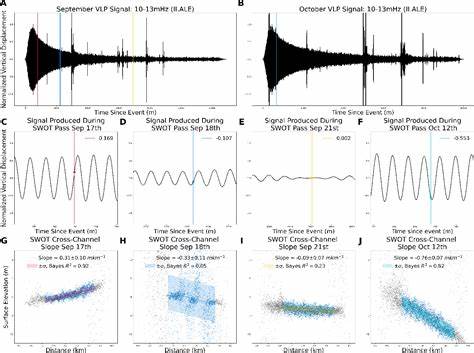

多年来,水震多被限定于本地范围内和短时间的现象,水面倾斜带来的地壳反应仅局限于少量公里范围及几十分钟的时间尺度。此次的长周期水震却长期存在且具有极强的地震响应,堪称水震研究史上的巨大突破。事件的根源缘于东格陵兰迪克森峡湾发生的两次超大规模滑坡,分别于2023年9月16日和10月11日触发巨大海啸。这两次灾难性的滑坡促使大量岩石和冰川物质崩落入峡湾,激起能量远超寻常,生成了极大规模且速度迅猛的海啸波。这些海啸在峡湾内形成了强烈的水体晃动,产生了稳定的水震模式,即水体在峡湾内的共振振荡。此前,科学界对于这次地震波信号的起因依赖于地震反演分析和精细的数值模拟,尚缺乏直接而有力的观测证据支持。

近期,美国国家航空航天局(NASA)与加州理工学院联合推出的地表水与海洋地形(Surface Water Ocean Topography, SWOT)卫星,为研究团队带来了突破性机遇。SWOT卫星搭载的KaRIn干涉合成孔径雷达,突破传统卫星单点采样限制,能够提供覆盖面宽广、高精度的二维海面高程图像,其空间分辨率达数米,极大提升对极地峡湾内细微海面变化的探测能力。借助SWOT获取的海面高程数据,联合地震站的长周期振动记录,科学家们首次直接观测到了迪克森峡湾的水震现象,通过分析海面高低频振荡产生的交叉通道斜率,与地震波信号高度吻合,确认了水震模式及其持续时间。该现象的初始振幅通过贝叶斯机器学习方法估算约为7.9米,既驳斥了之前部分数值模型低估的观点,又有效缩小了不同研究之间的振幅估计差距。这项研究对水震特征实现了实证的突破,表明水震能够在没有持续外部激励的情况下,通过峡湾特定几何形态和水体动力条件维持数天之久,为海洋动力学中的共振与波传播提供了新型案例。研究团队为排除其他可能引起海面倾斜的因素,详细考虑了潮汐和风驱动流体动力学的影响。

通过对SWOT多时段像素云数据分析,利用空间一致性的变分贝叶斯谐波分析精确估计了主导的月球二次潮汐(M2)幅度与相位。结果显示,实际观测的交叉通道斜率与主导潮汐无线关联,且风力风向记录亦未能支持更大的横向水位差,进一步印证了水震是此次异常信号的唯一合理解释。迪克森峡湾的独特几何结构和深水特性促使滑坡引发的海啸能量转化为驻波形式,形成周期约92秒的振荡水震。卫星与地震数据协同解析还揭示,第二轮滑坡所引发的水震强度约为第一轮的一半,持续时间也相对较短,符合卫星观测与地震振幅的精确对应,为后续灾害评估提供定量基准。此次对水震现象的成功捕捉,彰显了新一代空间观测技术在极端天气和自然灾害监测中的关键作用。传统近赤道轨道的卫星往往受限于时间采样率与空间覆盖,此前难以捕获持续数天且周期短的波动。

SWOT非同步太阳轨道的设计大幅减轻了潮汐混叠问题,细致覆盖了极地复杂水体,满足了对短期波动的敏锐需 求。研究组特别指出,尽管SWOT数据为海面瞬时高度提供了极高分辨率,但其时间稀疏性依然是制约连续过程分析的瓶颈,呼吁未来卫星设计与数据处理继续针对极端事件采样策略完善。更重要的是,在气候变化的大背景下,随着冰川退缩和地质活跃度提升,类似滑坡和巨型海啸事件的发生频率可能增加,极端水震现象有望成为未来研究和预警的重点。水震所引发的持续地震波也说明海洋与地壳的耦合机制比以往更加复杂,有助于深化地球物理系统之间互动的认知。全文总结来看,这场“震撼全球的水震”事件结合了地质灾害、海洋动力、地震学和卫星遥感的多个前沿领域,体现了跨学科协作解决地球科学难题的典范。SWOT卫星的高精度海面二维观测和先进统计建模技术为研究提供了前所未有的数据支持和分析视角。

通过实证数据与模拟推理的结合,科学家们不仅首次观测到了持续数日的长周期水震,还明确了其与两次滑坡引起的巨型海啸之间的因果关系。未来,随着类似卫星任务的发展和海洋-地震多传感器的更紧密结合,我们期待对水震和更多极端海洋-地球物理现象有更深入全面的理解,进而为气候变化下的极地环境保护和海岸安全提供坚实科学支撑。