在2023年9月16日,科学界捕捉到了一种全球范围内震动的异常地震信号,这一频率约为10.88毫赫兹的超长周期信号持续时间竟达到九天之久。一个月后的10月11日,类似的信号再度出现,虽然持续时间稍短,但依然引发了科学界的高度关注和深入研究。多项研究提出,这种现象源自格陵兰东部迪克森峡湾内发生的两次滑坡引发的大规模海啸后形成的水震波。水震波本质是闭合或半闭合水体中产生的驻波,类似于水面上的“摇摆”现象,但过去从未有记录显示其能够在没有外力驱动的情况下持续如此长时间,且能在全球范围内被地震仪检测到。 过去的研究主要依赖于理论推断、地震逆推以及数值模拟来解释这一现象。然而,这些模型在估计水震波初始振幅时差异较大,从2.6米到8.8米不等,且在现场直接观测方面一直缺乏确凿证据。

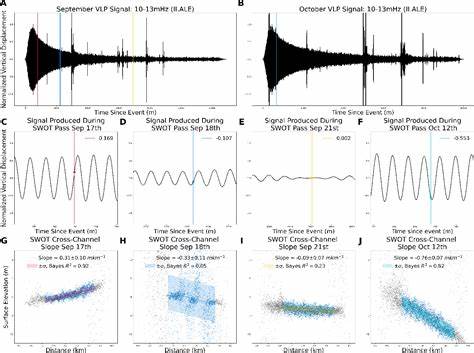

直到2022年底发射的“表面水体与海洋高度测量”卫星任务(SWOT)提供了关键支撑。与传统的单线卫星高度计不同,SWOT搭载的KaRIn传感器能够获取跨航迹方向50公里宽的高分辨率二维海面高度数据,且精度达到厘米级,极大突破了遥感技术在狭窄峡湾环境中的观测瓶颈。通过SWOT卫星对迪克森峡湾海面高度的直接观测,研究团队成功验证了水震波理论,并结合贝叶斯机器学习方法结合地震数据,首次独立估计了水震波的初始振幅为7.9米左右,填补了理论与观测间的鸿沟。 SWOT的数据采集虽然在时间上存在稀疏限制,但其优越的空间分辨率使科学家们可以准确提取水震波导致的跨峡湾水面斜率变化。值得注意的是,两次卫星经过峡湾的观测均在海啸和地震信号爆发后半天内完成,捕获到了显著的水面倾斜变化,与地震站点记录的Rayleigh和Love波传播效应相吻合。通过对比不同时间点SWOT数据与周边地震台的波形,研究人员揭示了水震波沿峡湾横向的振荡特征,并通过贝叶斯线性回归精确推断出跨通道斜率,为振幅计算提供了可靠依据。

研究团队还针对可能混淆观测的其他海洋动力学因素进行了仔细排查,包括潮汐变化和风驱动的Ekman输送。利用SWOT一年多的像元云数据和复杂的空间一致贝叶斯谐波分析,成功分离出了主导的M2月球半日潮成分,发现潮汐引起的水面斜率变化远无法解释水震波观测到的显著跨槽差异。同时,基于内置CTD气象站的风速和风向数据,分析确认风应力无法产生与观测相符的跨通道水面倾斜,排除了非水震波因素的影响,进一步强化了水震波解释的科学合理性。 在两次水震波事件的强度比较方面,科学家们基于地震信号的幅度差异以及SWOT观测提出,10月的水震波初始幅度约为9米,是9月事件的两倍,这与滑坡体积和产生的海啸规模大小密切相关。地震站点II.ALE测得的垂直位移明确反映了两次事件的强弱区别。此外,对于之前关于水震波频率调制的争议,研究团队提出了一个基于水体分层强度影响的假设。

即随着潮汐涌入带来的水体混合,底层和表层水密度差发生变化,从而影响水震波的传播速度,这一机理为解释水震波频率在约6小时周期内的轻微波动提供了合理线索。 迪克森峡湾本身位于极端且偏远的北极地区,这使得传统的现场测量手段极为有限。此次利用SWOT卫星观测结合地震记录在缺乏现场数据的环境中完成对复杂短周期水震波的捕捉和定量,为极地海洋动力学研究树立了典范。研究不仅丰富了对峡湾海洋动力的理解,还凸显了宽幅、高分辨率卫星遥感技术在监测和分析极端海洋事件中的独特优势。 此外,这一案例也深刻反映了气候变化对极地地理环境的影响。近年来,格陵兰地区的冰川消退加剧,导致山体滑坡和大型冰川崩解事件频发,诱发了这类巨大海啸和极少见的水震波。

这意味着未来极地峡湾甚至全球其他半封闭水体中,类似的极端水震波活动可能会更加频繁。监测和准确建模这类现象,对于理解气候变化引起的地质海洋风险具有重要意义。 当前,SWOT航天任务因其轨道设计产生的时间间隔和季节性覆盖限制,其对事件的实时跟踪仍存在挑战。科学界呼吁对未来宽幅海表高度测量任务给予更多投资,开发更高频次覆盖且覆盖极圈及更广区域的卫星编队。同时,结合地面传感网络扩展,对极地峡湾等地建立更完善的海洋和地震监测体系,将极大促进对这类复杂交叉学科极端事件的持续观测和研究。 综上所述,迪克森峡湾水震波事件为地震学、海洋学和气候科学的交叉研究带来了前所未有的机遇。

其多日持续且全球可探测的特征,打破了传统对短期海洋振荡的认识。此次通过卫星遥感结合地震数据的实证研究,不仅验证了先前的模型假设,还为未来极端事件研究提供了方法论借鉴。未来,在全球气候不断变化的背景下,类似事件的监测和分析将成为海洋物理学及相关领域必须面对的重要课题,对保障极地及沿海地区生态安全和人类活动具有深远影响。