近年来,迷幻药在治疗多种精神健康疾病方面展现出卓越的潜能。传统迷幻药如LSD(麦角酸二乙酰胺)和裸盖菇素被科学证明能够刺激神经元的新生和突触连接,这一机制被认为是其长期疗效的关键。然而,传统迷幻药的主要障碍在于其强烈的致幻作用,这不仅限制了治疗的广泛应用,也使得某些精神病患者无法承受其影响。随着研究的深入,科学家们开始着力开发非致幻迷幻药,这类药物能够有效绕过幻觉影响,保持对神经生长的促发作用,从而为精神疾病的治疗开辟了全新路径。非致幻迷幻药的研究基础依赖于对经典迷幻分子与大脑相互作用机制的深入理解。经典迷幻药主要通过激活5-羟色胺2A受体(5-HT2A)发挥作用,促进神经可塑性和大脑网络的重塑。

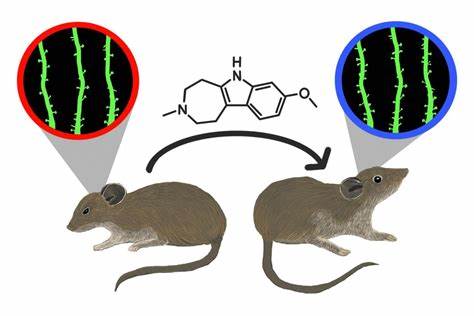

最新研究揭示,这些迷幻分子的电子接受能力与其效力存在高度相关性,LSD作为已知最强致幻剂,也表现出最强的电子受体能力。这一发现为设计非致幻药物提供了重要线索。与此同时,药物的亲脂性(即脂溶性)被发现与其促进神经生长的能力相关。一些研究成果显示,通过调整分子的亲脂性,可以实现减少或消除致幻性,同时保持神经元生长的促进效果。以JRT分子为例,研究人员通过仅仅改变LSD分子中两处原子的排列,获得了一种能够部分激活5-HT2A受体但不产生显著致幻反应的新型化合物。这种创新的分子设计不仅展现了化学合成技术的进步,也为未来更为安全有效的精神科药物铺平了道路。

非致幻迷幻药的开发还依赖于先进的合成方法和骨架编辑技术,这些技术使科学家能够在分子水平精细调整骨架结构,从而实现此前难以合成的化合物。通过这些技术,未来将有可能快速、高效地筛选出更具临床应用前景的候选药物。尽管在动物模型中非致幻迷幻药显示出良好的神经促进效果与较低的致幻性,但向人体临床试验的过渡依旧充满挑战。人体的心理环境和生理反应复杂多变,动物模型无法完全模拟人类的精神体验。因此,科学界迫切需要在多性别、多背景的人体志愿者中开展严谨的临床研究,以确定非致幻迷幻药的安全性、有效性以及是否确实能够在无致幻体验的情况下实现精神健康的疗愈。当前迷幻药治疗研究的进展也引发了一个关键问题:幻觉体验是否是治疗效果的必要组成部分?传统观点认为,幻觉所引发的心理体验能够帮助患者重新审视自身问题,从而实现疗愈。

但非致幻药的发展则挑战了这一观念,如果能够证明幻觉效应并非必需,那么精神疾病治疗领域将发生革命性的转变,治疗的适用范围和操作安全性都会大幅提升。历史上,含致幻成分的精神植物在古代秘鲁安第斯地区已有上千年的使用历史,幻觉体验在当时社会和文化中担负着重要的角色。现代科学虽然重视其精神治疗价值,但同时也认识到传统致幻体验并非所有患者能够接受的。非致幻迷幻药的崛起,意味着迷幻药治疗或将在现代社会中扮演不同但同样重要的角色,不仅促进精神疾病的治疗,也推动新的医药伦理和社会文化理解的形成。随着各国对迷幻药合法化及监管政策的逐步放宽,尤其是澳大利亚在2023年成为全球首个批准迷幻药用于特定精神健康疾病治疗的国家,非致幻迷幻药的临床和市场前景日益广阔。科学家们在未来将继续基于分子结构与功能的紧密结合,利用电子化学、合成化学以及神经科学的多学科交叉,推动非致幻迷幻药从实验室走进临床,造福广大患者。

综上所述,非致幻迷幻药的诞生不仅是迷幻药研究领域的重要里程碑,也预示着精神健康治疗进入一个更加安全、高效和多样化的新时代。未来随着研究的不断深入和临床验证的完善,它们有望成为应对全球精神疾病负担的强有力工具,为无数患者带来新的希望。