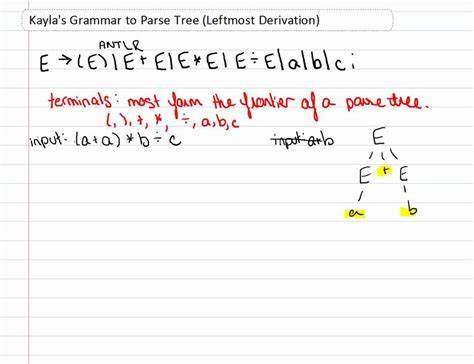

解析技术作为编程语言设计中的核心部分,一直以来备受关注。然而,尽管上下文无关文法(Context-Free Grammar,CFG)作为语言语法的标准工具被广泛应用,其在真正实现过程中的复杂性与限制却经常令人困惑与无奈。本文结合资深编译器设计者多年的深入实践经验,深入剖析CFG和解析技术的现实挑战,阐述如何合理选择和使用解析工具,以及未来可能改进的方向。 上下文无关文法最初进入人们视野,因其宣称的“声明式”特点而备受青睐。它提供了一种看似自然且直观的方式来表达语言的语法规则,仿佛设计者只需简单陈述“想要什么”,而无需过多关心“如何实现”。然而,现实远比想象复杂。

解析文法的设计从来不是一份单纯的描述,它本质上更像是在编程——需要深刻理解解析算法的工作机制、规则间潜在的歧义和约束,并在此基础上,折中权衡可读性与严谨性。 拿C语言中最经典的语句结构表达为例,直接列出语法规则虽然简洁,看似易懂,但其中藏着诸多陷阱。比如,C89的for循环被简单表示为三个表达式参数拼接的形式,但C99引入了变量声明的复杂性,使得语法规则变得模糊且难以维护。另外,if语句的“else歧义”问题虽有明确约定,即“与最近的未匹配if绑定”,但这却需要额外的语义说明,语法本身并无法完全表达。类似的情况还体现在运算符的优先级和结合性处理上,简单列举表达式产生式显然无法描述清晰顺序,必须配合优先级表或解析器特性才能正确实现。 更深层的问题是,不同解析技术对语法的支持程度各异,导致语法定义必须针对具体的解析器技术进行定制。

以LL和LR两类主流解析策略为例,LL解析不支持左递归,导致很多在LR下非常自然的语法结构变得异常笨拙,开发者需通过引入辅助非终结符来消除左递归。LR解析虽然支持更广泛语法,但效率和状态表大小问题也迫使语法设计者不断调整递归结构与规则表达方式。解析器的扩展语法支持如可选符号、重复符号,也不统一,进一步增加了设计和移植语法的难度。 除了技术细节,语义语境对解析的影响同样不可忽视。在很多语言中,词法分析器不仅简单地分割输入为词素,还需了解额外的上下文信息,例如C/C++中typedef名字的识别、Java的泛型尖括号“>>”符号歧义、Python的缩进语法约束等。这些情况需要解析器和词法分析器之间的协同,甚至引入中间过滤层来动态判断词法标记的语法角色。

如何优雅解决这些问题,仍是业界未完全突破的难题。 面对上述困境,自动语法解析生成工具显得尤为重要。它们在语言设计早期发挥巨大作用,能够快速检测语法冲突、生成语法测试用例,帮助设计者及时发现语言设计中的问题。LR解析生成器尤为推荐,因其可以覆盖更广的语法集合且能发现潜在的模棱两可,从而提高语法严谨性。相比之下,PEG(Parsing Expression Grammar)虽然易用且结合词法解析,但缺失显式歧义发现机制,提升设计风险。 然而,自动生成解析器在最终生产环境中的适用性受限。

手写解析器在错误报告、语法灵活性及语言特性的支持方面有无可替代的优势。例如,GCC曾经使用自动生成的解析器,后转向手写解析器部分原因即是错误信息更友好,更能适应语言不断演进中的边界情况和语法特例。此外,手写解析器更易于定制化地配合语义分析器,从而提升编译过程的准确性和用户体验。 从语言规范编写的角度看,明示语法所对应的解析技术尤为关键。缺乏明确定义解析模型,就像给读者一部模糊不清的剧本,实施者不得不自猜兼试错,极易引起误解、错误实现或维护困难。因此,语言规范不仅要包含详细的上下文无关文法,更要注明其适用的解析器类型及其版本,甚至提供机器可读的规范格式文件以便直接输入解析工具中验证。

如此可大幅降低语言设计到实现的壁垒,同时提前发现规范中的漏洞。 此外,语法设计也积极探索新的表达、处理范式。比如,将语法结构和优先级、结合性通过属性或标注形式附加于非终结符和终结符上,这要求整个解析器设计架构更为智能,能够在状态机转换时基于注释的优先级动态做出决策。这种“带属性的LR解析”理论上可以让语法规则更具声明性,同时降低重复语法的数量,保持语法的简洁与准确。再比如,将解析与词法预处理器合作,采用状态查询和上下文感知的词法分析策略,巧妙解决尖括号和换行符等语法难题。 然而,要做到精准而灵活的语法定义,既保证语法的无歧义性与可生成分析,又能直观简洁地表达语言设计初衷,依然是编译领域面临的巨大挑战。

语法既是编译器的桥梁,也是语言的门面。设计极致清晰且高效的语法,仍需编程语言设计师、理论研究者与解析工具开发者通力合作,不断推动理论深入发展和工程实践创新。 总之,解析和语法设计是编程语言开发中不可或缺且极具挑战性的核心部分。它们牵涉到语法的表达、解析效率、错误处理能力、用户体验等多个维度,任何环节的失衡都可能影响整个语言的健康发展。务实的策略是,结合不同解析技术优缺点,结合自动和手写方法,明确语法规范的解析兼容性,设计结构合理、无歧义且便于理解的语法,借助工具生成测试案例不断验证。未来,探索更具表达力且灵活的属性化语法以及智能解析技术,将为迎接现代语言设计的多样需求提供有力支持。

。