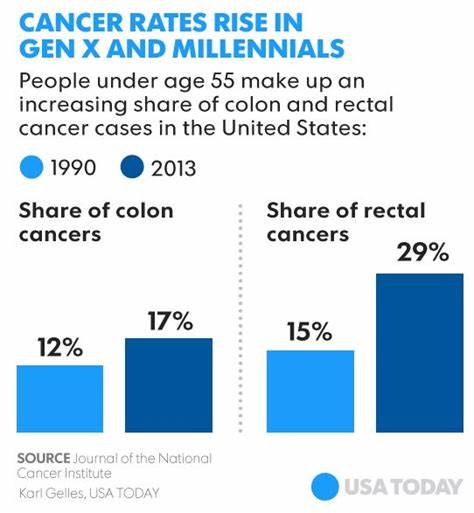

在过去的几十年里,癌症被视为老年人常见的疾病,年龄越大,罹患癌症的风险就越高。这一规律主要是由于人体细胞经历较长时间积累了多重基因突变,最终导致癌细胞形成。然而,近年来科学家和医疗机构发现一个令人担忧的现象:越来越多的30岁至40岁的人群被诊断出多种类型的癌症,尤其是X世代和千禧一代这一代人癌症发病率呈现出明显上升的趋势。这种变化不仅挑战了传统的年龄风险观念,也对公共健康和医疗资源配置提出了新的要求。造成癌症年轻化的原因可能是多方面的,其中包括生活方式的变化、环境暴露、饮食习惯以及早年生活时期的影响。现代社会普遍存在高强度的压力、不健康的饮食结构、缺乏足够的运动以及吸烟和饮酒等风险因素,这些均被认为是癌症的重要诱因。

除此之外,工业化进程带来的环境污染、塑料制品及其中的有害化学物质长期积累对人体造成的潜在损害,特别是微塑料、持久性有机污染物(如PFAS)等,逐渐引起科学界和社会的关注。这一代人在母亲孕育期间甚至更早期就暴露于复杂的环境风险中,可能从根本上影响了他们的身体健康和癌症易感性。早发癌症的诊断往往更为棘手,原因不仅是患者和医生通常不会第一时间将某些症状与癌症联系起来,也因为许多年轻人的肿瘤在发现时已是进展期,表现出较强的侵袭性和恶性度,这导致治疗难度增大,治疗方案更加复杂。尽管发病人数相较老年人仍较低,但上升的趋势令人担忧,且伴随的可能是未来更多病患的出现。医疗系统开始意识到,通过调整现有癌症筛查项目,尤其是降低筛查的起始年龄,对于缓解早发癌症的危机意义重大。例如,澳大利亚已将结肠癌筛查的起始年龄从50岁降低至45岁,然而,这样的变化是否足够早仍存在争议。

与此同时,乳腺癌的筛查起点仍然设定在50岁,尽管有约20%的乳腺癌诊断病例出现在50岁以下女性身上。肺癌方面,虽然近期针对吸烟者的筛查项目有所展开,但对于越来越多从未吸烟的年轻女性肺癌患者,筛查方案依然缺乏覆盖。降低筛查年龄固然重要,但筛查本身伴随着可能的风险和副作用。筛查并非诊断,更多的是在无症状人群中寻找潜在异常。这些异常未必发展成癌症,进一步检查如肠镜、活检既昂贵又有创,且可能导致过度治疗。此外,医疗资源会因筛查的扩大而承压,等待时间延长也可能影响其他患者的治疗时机。

因此,国家和卫生机构在调整筛查政策时,需要权衡利弊,确保筛查安全、有效且成本合理。面对年轻人癌症的增加,除了筛查外,更积极的预防策略同样重要。个人生活方式的改善如戒烟、合理饮食、保持健康体重和增强身体活动固然关键,但许多导致早发癌症的因素却可能超出个人控制。环境暴露、母体孕期健康、婴幼儿时期的微生物群失衡等影响可能潜藏数十年才显现,要求社会各界提高警觉并采取更系统的防控措施。专家们呼吁,政府应秉持预防为主的原则,针对环境中的有害化学物质加强监管,推动透明信息公开,减少潜在风险暴露。例如,对塑料制品内所含化学物质的严格评估和限制,对环境中持久性污染物的治理,应成为公共卫生优先事项。

医学界同样在积极探索更先进的诊断工具。人工智能技术的运用正在帮助医生更准确地识别复杂症状组合,提高早期诊断的成功率。血液检测技术也在飞速发展,未来通过简单血样即可检测多种癌症标志物,有望实现早发现和个性化筛查。这些技术进步加快了向精准医学迈进的步伐,帮助缓解现有筛查手段的局限性。此外,社会公众的健康意识提升和及时求医同样是关键。年轻人出现异常症状例如不明肿块、异常出血或持久不适时,应尽快就医并坚持医生的后续诊断安排。

医生也需借助安全网策略,即在症状不明朗时有意安排随访,确保不被遗漏。医患双方的积极配合,或可有效缩短诊断时间,提升治疗效果。癌症早发的增加对社会经济带来了深远影响。年轻劳动力的健康下降,不仅增加医疗负担,还影响国家生产力和家庭生活质量。这要求全社会共同关注,为年轻一代创造更健康的环境和生活条件。总结来看,癌症发病年轻化的趋势是一个复杂、多因素交织的问题,背后折射出现代生活方式和环境挑战的多重压力。

应对这一挑战需要政府、医疗系统、科学界以及公众协同努力,从提升早期筛查覆盖、加速新技术应用、落实科学预防政策到强化健康教育和环境管理,采取综合措施。只有如此,才能有效扭转年轻代癌症不断攀升的态势,保障未来几年乃至几十年内年轻一代的健康安全。未来数十年,我们将见证预防和早诊技术不断进步,但同时面临的仍是如何在复杂现实中科学平衡风险和收益的重大考验。只有坚持科学、开放、谨慎的态度,及时调整策略,积极创新,社会才能真正实现癌症风险的控制,守护年轻世代的生命健康。