金门大桥不仅是一处著名的旅游胜地,也因其跳桥自杀事件闻名。自1937年大桥开通以来,已有上千人选择此地结束生命。面对如此严峻的公共安全和心理健康挑战,相关部门决定采取严肃防护措施以减少此类悲剧的发生。最近,经过多年筹备和施工,金门大桥完成了防护栏的安装,这一举措成为全球关注的焦点。施工历时近七年,从2017年4月启动,至2024年1月竣工,防护栏设计上覆盖了大桥的95%桥面,并延伸至桥下近6米处和部分水域上方,旨在构建物理障碍,有效阻止有自杀倾向的人员跳桥。安装防护栏的决定在社会上引发了诸多争议。

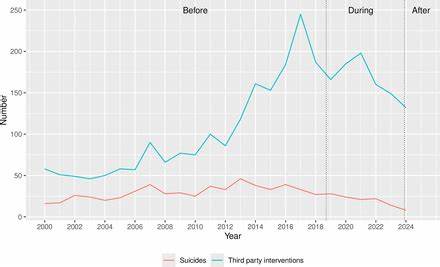

支持者坚信限制自杀手段的可达性是一种有效的预防策略,认为防护栏能显著减少跳桥自杀事件,甚至为挽救无数生命发挥关键作用。反对者则质疑此举对整体自杀率的影响有限,指出高达4亿美元的工程费用是否划算,以及是否将资源投入心理健康服务更为迫切。为了评估防护栏的实际效益,相关研究基于2000年至2024年期间的大桥事件报告,利用统计学的泊松回归分析方法,分析防护栏安装前、安装过程中及安装完成后自杀发生的变化趋势。研究显示,在防护栏安装前,平均每月有约2.48起确诊自杀事件;而施工期间,每月下降至1.83起。防护栏完全安装后,自杀事件进一步下降至每月仅0.67起,较安装前减少了73%。数据清晰呈现了防护栏施工进程与自杀率递减之间的关联,有力支持了物理阻拦手段在实际干预中的有效性。

同时,研究也关注了在三个时期中第三方干预的变化。桥区配备的工作人员和志愿者经过专业培训,具备识别自杀风险迹象并及时介入的能力。在防护栏安装前,每月第三方干预次数约为8.22次,施工期则急剧增加至14.42次,竣工后略降至11次。干预次数的提升,反映了对自杀高风险人群的关注度和响应能力的加强。虽然安装完成后的干预次数有所回落,但仍高于防护栏未开始安装时的水平,这可能与现场氛围改变及个别人员心理活动的调整有关。金门大桥的防护栏设计引入了特有的结构特征,护网安装于桥面6米以下位置,与传统完全封闭的防护栏有所不同。

跳跃者可能先落入护网,再摔落至水面。从自杀防范角度看,这种设计既物理阻碍了直接跳水,也通过心理影响降低了跳桥的吸引力。调查表明,许多选择金门大桥作为自杀地点的人,考虑因素包括跳法的便利性、地点的象征意义及自杀方式的痛苦程度。由于落入护网通常导致严重擦伤或骨折等非致命伤害,同时破坏了“安乐死”般的想象,这在一定程度上改变了跳桥的认知诱因。事实上,物理隔离和心理预期的协同效应,构筑了强有力的自杀缓冲壁垒。此外,研究也指出,防护栏与第三方干预相辅相成。

护栏的存在不仅减少了自杀机会,而且为工作人员的及时发现提供了空间和时间。这种综合性干预方式提升了现场的安全管理效率,使得潜在自杀者更容易获救。值得一提的是,研究面临一些限制。首先,虽然数据来源权威,但仍可能漏报了部分自杀事件或误判其他死亡案例。其次,研究未能完全控制诸如新冠疫情等外部影响因素对自杀率的影响。第三,当前仅有一年的后期数据,长远效果仍有待观察。

此外,尚未明确防护栏是否导致自杀地点或方式的转换,若转移效应存在,则整体自杀率可能未显著下降。解决这些问题,需要更加完备的城市及区域级自杀监测机制支持。因此,未来的研究方向应包括扩展观察时间范围,整合更广泛的跨区自杀数据,全面评估防护栏的影响力及潜在替代效应。金门大桥防护栏的成功安装及自杀率的大幅度下降,为公共健康部门提供了一面镜子,反映出有效的物理手段在自杀预防中的重要地位。全球范围内,类似的跳桥自杀高危地点仍多,金门大桥的经验可为政策制定者带来宝贵启示。政策层面,保障自杀高危区域的安全屏障建设应被优先考虑,并与心理健康干预措施相结合,通过多层次、多维度的防范策略最大化减少自杀事件。

同时,公众教育和心理健康支持体系的完善也是不可或缺的补充。必须认识到,物理防护只是减少冲动性自杀的关键环节之一,整体降低自杀率依赖于更广泛的社会支持机制和精神健康服务。总结来看,金门大桥防护栏的安装成功实现了对跳桥自杀事件的有效遏制,显示了物理隔离策略的切实价值。随着更多数据的积累,我们期待深入理解这一措施的长期影响及其与其他自杀防控手段的协同效应。应用科学证据指导政策和实践,结合技术和人文关怀,方能在自杀预防领域取得突破性的进展。未来,全球范围的高危自杀地点管理同样需要借鉴金门大桥的经验,推广并创新有效的自杀预防方案,为广大民众创造更安全、健康的社会环境。

。