近年来,智能穿戴设备如智能手表、健身追踪器和连续血糖监测仪(CGM)等在市场上的热度持续升温。许多用户佩戴这些设备以监测心率、步数、睡眠质量,甚至血糖波动,期望通过数据驱动的健康管理实现身体素质的改善。然而,尽管这些设备在个人健康管理领域具有一定的辅助作用,但它们并非万能钥匙,无法独立解决美国复杂的健康危机。 美国当前面临的许多公共健康问题根源深厚,涉及环境因素、社会经济条件、医疗资源分布不均以及政策缺失等多方面。简单依靠智能穿戴设备,尤其是在缺乏健全公共卫生体系的情况下,难以从根本上逆转疾病的高发趋势和公共健康水平的下降。公共卫生专家和技术评测者普遍认为,智能穿戴设备更像是一种生活方式的游戏化工具,帮助部分用户激发运动动力,但对于大多数人口来说,真正促进健康的因素远超依赖科技的表面功能。

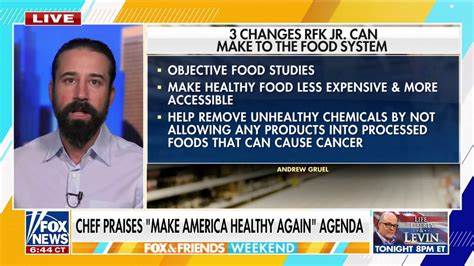

以美国卫生与公众服务部秘书罗伯特·F·肯尼迪·Jr.(Robert F. Kennedy, Jr.)推崇的“让美国变得更健康”的理念为例,他主张未来四年内推广全民佩戴智能设备,认为穿戴技术能够赋能个体健康管理,帮助用户实时监控血糖和心率,调整饮食和锻炼。然而,此观点在许多专业人士眼中缺乏科学依据和现实可行性。虽然部分高端设备可以追踪心率等生理指标,但监测饮食对血糖的即时影响则需要专业的连续血糖监测设备,这类设备不仅价格高昂,且使用复杂,普通消费者难以持久依赖。 例如,连续血糖监测仪最初为糖尿病患者设计,能够实时追踪血糖波动,从而辅助患者精准调节治疗方案。近年来,部分企业开始向非糖尿病人群推广CGM,声称“血糖追踪可优化健康生活方式”,但医学界对此持谨慎态度。血糖的日常波动是人体正常代谢反应,非糖尿病人士频繁监测可能引发不必要的焦虑甚至错误的饮食限制,对健康收益有限。

另外,CGM设备的价格和维护成本高昂,普通消费者需支付数千美元的年度费用,极难实现“大众普及”。 除了成本与实用性限制,智能穿戴设备的数据准确性和临床价值仍处于争议之中。许多设备尚未通过严格的科学验证,其监测数据在不同环境和个体间的准确性存在波动。这种不确定性使得依赖穿戴设备做出健康决策存在风险,可能导致误导和错误判断。与此同时,美国公共卫生系统对智能设备的监管和研究投入不足,缺少系统性的大规模临床试验来评估其真实效用,这也进一步限制了穿戴设备在医疗健康领域的广泛应用。 更重要的是,健康不仅是个人生理指标的简单累积,而是受社会、经济、环境和行为等多层次因素影响的复杂状态。

科学研究反复证明,社会健康决定因素如收入水平、教育水平、环境污染、医疗可及性、心理健康支持等,对整体健康有更显著的影响。遗憾的是,目前美国在这些领域投入相对较少,许多基础公共卫生设施和政策建设不断被削减,清洁饮用水、空气质量监管和疫苗推广等关键项目遭遇预算压缩。这种情况与试图用智能穿戴设备改善健康的愿景形成鲜明对比。 智能穿戴设备企业频繁与政府官员合作,推动科技广告宣传,试图将产品塑造为健康生活方式的象征。然而,这种以广告和市场推广为主导的策略,忽视了健康维护的复杂性和系统性需求。通过一次大规模的广告活动催促国民购买智能设备,效果可能更偏向消费驱动而非公共卫生改善。

此外,一些推进该策略的领导人背景复杂,曾支持反疫苗运动、削弱医疗专家团队,这些行为与公共卫生提升的目标天然矛盾。 佩戴智能设备确实可能对某些个体产生积极影响,比如激励他们增加日常活动量、改善睡眠习惯或关注自身心率变化。但这更多是个人健康管理中的辅助工具,而非革命性健康改善方案。健康生活的核心依然是均衡饮食、规律运动、及时医疗干预和健康的生活环境。正如许多健康专家所言,增加每日步数、合理膳食、规律作息,并不需要高价电子设备辅助,个人意志与行为习惯调整同样有效。 此外,沉迷数据追踪可能带来负面心理效应。

部分使用者可能陷入步数、心率等指标的过度焦虑,甚至产生焦虑症或强迫症状。对儿童和青少年来说,过度依赖智能穿戴设备可能影响正常的生活体验和自我认知,反而削弱内在的健康管理能力。 总体来看,智能穿戴设备是现代科技带来的创新产物,为个体健康监测提供了便利和趣味性。然而,美国真正实现全民健康的挑战远远超出设备功能。它需要强大而多元的公共医疗资源、科学有效的政策支持,以及社会整体健康素养的提升。代替技术炒作,应优先关注疫苗普及、传染病防控、慢性病管理、环境整治、心理健康服务等核心领域,才能真正推动健康回归。

未来,智能穿戴技术仍有潜力成为健康管理的辅助工具,尤其当配合精准医疗、大数据和人工智能推动个体化治疗方案时。政策制定者应理性对待科技效用,以科研为基础,推动设备的安全性和准确性评价,同时确保设备能够公平惠及各阶层群体。免费或补贴智能设备的政策可能有助于减少数字健康鸿沟,但前提是设备真正具备完善的健康促进功能和临床价值。 总之,智能穿戴设备并非万能解药。期待它们“让美国健康回归”只是一个美好的愿景,而非现实可行的解决方案。迈向公共健康新时代,需要的不仅仅是高科技产品,更需科学、系统和公平的公共卫生体系建设与持续投资。

把健康权交到每个人手中,是全社会共同努力的结果,而非一款科技产品的魔法。只有全面完善医疗保障、强化健康教育、推动社会公平,才能真正实现全民健康的愿景,智能穿戴技术只是助力,而非主角。