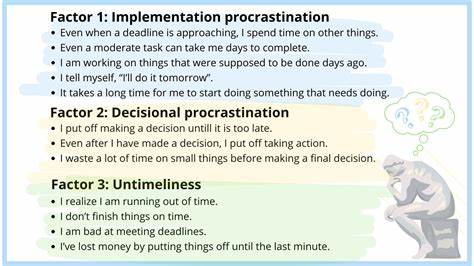

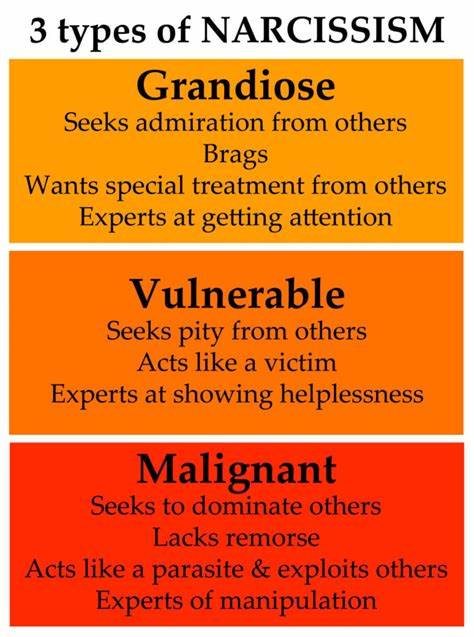

拖延,这个现代生活中司空见惯的现象,往往被误解为简单的懒惰或自律不足。然而,经过对八万多名参与者的数据分析和三千多次专业辅导的深入研究,我们发现了一个令人意想不到的结果:拖延本质上是一种情绪调节困难,而非意志薄弱或时间管理的问题。对于许多人来说,任务的推迟并非源于懒惰,而是源于恐惧、完美主义、过载以及对未来不确定性的焦虑。这些情绪反应深植于我们的大脑中,是大脑皮层以下用于保护个体免受潜在风险的一种本能反应。通过向参与者详细解释他们内心的“破坏者”实际上是大脑中古老的部分,许多人开始放下对自我意志力薄弱的自责,反而学会了以更具建设性的方式应对阻力。这样的认知转变开启了一条全新的战胜拖延的路径。

研究还揭示出了一种灵活反应的生活方式——采用敏捷的方法,比长期的规划更为有效。相比于几个月甚至数年的宏观计划,参与者在连续三周专注工作后,安排一周时间进行反思和调整,取得了更好的成果。这种短期冲刺的方式不仅缓解了规划带来的压力,还鼓励了实验与自我调整,避免了朝着模糊目标的盲目推进。参与者们纷纷表示,这是他们第一次感受到规划带来的积极体验,而非焦虑和负担。研究过程还发现了一个容易被忽视的关键点:人们普遍关注了宏伟的目标(例如职业发展、个人成就),却忽视了支撑这些进步的基础——基本的生活需求。比喻为“船底”,那些基本的目标包括充足的睡眠、身体能量和稳定的情绪状态。

70%的参与者试图在“破裂的船”上扬帆远航,结果导致了快速的倦怠和挫败。只有当这些基础得到保障后,成长性的目标才得以顺利实现。基于以上研究,团队构建了一个三层次的应对拖延的体系。首先是恢复健康的多巴胺循环,保证身心能量的充沛。其次是将模糊的梦想转化为清晰的行动计划。最后则是针对个人心理类型,专注于内部心理障碍的调整。

研究显示,跳过前两个步骤而直接试图解决深层心理问题,往往导致失败和倒退。实践证明,拖延不过是更深层问题的症状,而非根本疾病,治本之策在于正视并解决情绪及生理的根因。短期冲刺与灵活调整的重要性不可忽视。避免在基本生活需求未满足的情况下,急于追求远大目标。了解拖延背后的神经生物机制,有助于减少自我责备,从而提高实际工作效率。这些认知和方法建立在丰富的数据基础之上,形成科学、有据可依的系统性方案。

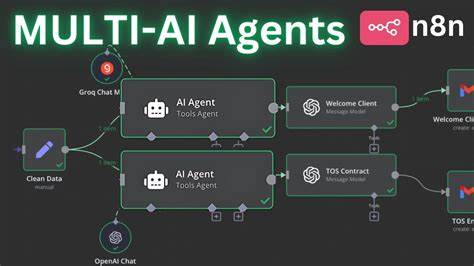

围绕拖延问题,研究团队还开发了人工智能辅助系统,能够根据用户所处的不同阶段,动态调整应对策略。初步使用数据显示,已有数百名用户完成了数百项任务,并实现了显著的销售业绩。尽管如此,最重要的是我们已经对拖延本质有了数据驱动的理解,这些原则同样适用于各种非软件辅助的环境中。团队目前正在收尾开发一款名为AJI(AI Journal & Insights)的移动应用,旨在通过智能分析和个性化建议帮助解决长久拖延的难题。招募尝试者的消息已经发布,特别欢迎那些长期受拖延困扰的人群参与测试并反馈体验。总体而言,摆脱拖延的关键在于理解其情绪本质,采取以能量管理和现实目标为基础的分步策略,通过科学的心理调节方法实现持续改变。

只要合理安排生活节奏,满足身体与情绪的基本需要,灵活调整目标和计划,我们每个人都有可能克服拖延,迈向更高效、更满意的生活状态。