智能变形翼作为航空航天领域的重要创新技术,旨在通过动态调整机翼形态,从而优化飞行性能,提高飞行器的操控稳定性和能源效率。传统基于人工智能的控制系统往往依赖计算机执行预先设定的推理算法,面临着对环境变化反应迟缓、学习与推理无法同步等问题。近期,一项基于超图灵计算模型的突触电阻电路(Synasitc Resistor Circuit, 简称Synstor)技术实现了推理与学习的并行执行,成功应用于智能变形翼的自主控制,标志着智能飞控技术迈入全新阶段。大脑作为生物智能的典范,其神经生物学电路具备超图灵计算能力,能够在处理信息的同时实时调整突触连接权重,实现持续学习和自适应调节。与之形成鲜明对比的是,如今计算机主流AI系统只能依次执行学习和推理,无法做到二者同时进行。这种“图灵限制”导致传统AI在面对复杂多变的现实环境时,表现出适应不足和效率低下的短板。

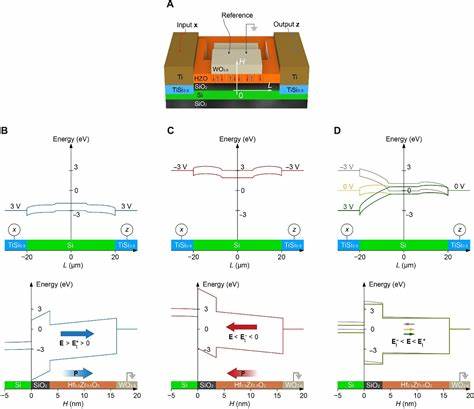

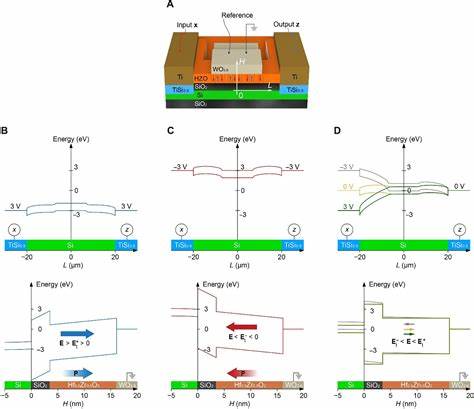

突触电阻电路采用了结合硅通道、氧化硅介电层、含钨化合物参考电极与铁电性氧化铪锆(Hf0.5Zr0.5O2)层的垂直异质结结构,通过电压脉冲的巧妙施加,模拟生物神经突触的动态权重调整机制。其核心优势在于能利用相同的信号同时驱动推理与权重学习过程,实现模拟神经网络中普遍存在的突触权重可塑性。这与现有基于浮栅晶体管、忆阻器或相变存储器的神经拟态设备形成区隔,后者通常仍需在学习与推理阶段之间进行分离操作。超图灵模式的Synstor电路通过特定的协同学习规则,即权重更新率与输出和输入电压脉冲的外积成正比,有效地在推理过程中修正权重偏差,逐步优化控制策略。这一过程不仅加快了学习速度,也显著降低了计算误差,提升整体系统的鲁棒性。同时,由于核心器件的低导电性和超低功耗,整套电路在能耗控制方面表现出极大优势,耗电量低至纳瓦级别,是传统基于计算机的边缘AI设备的百万分之一,有效延长无人机及小型飞行器的续航时间。

该突触电阻电路被应用于一种带有主动变形能力的机翼实验平台。实验中,通过安装应变计实时监测机翼的升阻力比及其波动,作为反馈信号被转换成电压脉冲输入电路。电路处理后产生的输出信号直接驱动压电致动器调整机翼形态,实现对气流阻力与升力的优化调控。该系统能够快速收敛至最优状态,有效降低升阻比并消除气动失速现象。在预失速工况下,Synstor电路表现出较人为操作和传统人工神经网络快上数十倍的学习速度,而达到的控制精度亦优于后者。更为关键的是,在高度复杂且不可预测的失速状态下,Synstor电路及部分人类操控者仍能成功促使机翼恢复飞行稳定,体现极佳的环境适应性。

而传统人工神经网络则因无法边推理边学习,权重调整滞后而无法有效响应,导致失速恢复失败,彰显其先天不足。超图灵突触电阻电路不仅拓展了智能控制系统的性能边界,还为设计具备持续自学习能力的航空电子设备提供了硬件范式转移。该技术的关键突破在于推理与学习的“同台竞技”:权重矩阵不再是静态参数,而是在每次推理中动态并高速调整,确保控制算法实时响应环境微变。这一机制大大缩短了学习时延和实验周期,使系统能实时适应气候变化、传感器漂移及机械磨损等诸多现实挑战。更进一步,该电路的制造工艺基于成熟的硅芯片技术结合新型铁电材料,具备较强的工艺兼容性和可扩展性。随着HfZrO铁电层微缩制程的推进,未来有望实现更高密度集成与更加精细的权重调控,实现多输入多输出(M×N)大规模神经形态网络硬件,为无人机集群、飞行器编队控制以及复杂机动飞行提供强大支撑。

此外,Synstor电路还具备自纠错能力。随着使用时间增长,铁电层内的微观结构可能引发权重漂移,从传统图灵模式下的性能退化到难以接受的程度。但该电路在超图灵模式下能通过持续学习机制自动调整权重,抵消退化效应,延长设备寿命并保持计算准确度。相比集中式大规模深度学习系统,Synstor电路展现低延迟与边缘计算优势,极适合配备于小型飞机、无人机、机器人等对能耗及实时性要求极高的嵌入式设备。针对未来智能航空的发展,超图灵突触电阻电路预示着神经形态芯片向真正类脑智能迈进的可行路径。其融合模拟存储、推理与在线学习于一体,打破了传统计算范式下“静态推理–动态学习”二分法,为智能系统赋予了持续自适应与环境感知能力。

期望结合多传感器融合、分布式控制等技术,将带来飞行器智能控制的全面革新。综上所述,超图灵突触电阻电路为智能变形翼控制提供了前所未有的高效、低能耗、多功能计算硬件。通过并行执行推理与学习算法,该技术实现了对复杂与动态飞行环境的快速响应与自适应,有效提升了飞行性能与安全性。未来,随着器件集成度的提升与神经形态算法的完善,Synstor电路有望广泛应用于航空航天与智能机器人领域,推动自主飞行器智能控制技术向类脑智能方向迈进,开启智能飞控新时代。