约翰·亨利的故事是美国家喻户晓的寓言,讲述了一个关于自豪感和奋斗精神的传奇。在当年修建铁路隧道时,工人们需要用手持钢锤敲击一种似凿的钻头,将其击入岩石中以便放置炸药进行爆破。约翰·亨利被称为“钢打工人”,他不甘心让蒸汽钻机击败自己。最终,他用钢锤力压机器,但却因过度劳累而在手持锤子的状态下死去。这其中不仅是人与机器的较量,更是一场人与进步之间的矛盾与斗争。如今,当软件工程师们面对大量语言模型带来的自动化浪潮时,约翰·亨利的故事无疑为我们提供了深刻的启示。

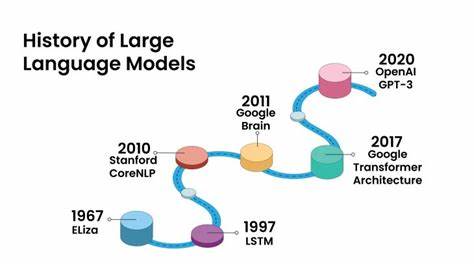

大型语言模型,简称LLM,例如OpenAI的GPT系列、Anthropic的Claude等,凭借其强大的自然语言处理能力,正在以惊人的速度影响着软件开发领域。越来越多的程序员开始使用这些模型来生成代码、改进测试覆盖率、自动化文档撰写,甚至参与需求分析和架构设计。技术社区中常常出现一种观点,认为未来的编程工作将被机器大量替代,而人类程序员的作用则大幅削弱。对于那些仍坚信自己能够编写比任何机器更优质代码的开发者而言,他们正处在与时代发展潮流背道而驰的位置上。 工业革命的历史经验告诉我们,自动化和机械化的普及往往压倒了手工匠人的优势。就像最初的蒸汽钻机虽然最开始性能并不完美,还不如经验丰富的钢锤工人高效,但经过不断优化,最终机械大军成功席卷整个行业。

软件行业虽然诞生较晚,但同样经历着类似的转型。早些年,程序员们更倾向于自豪于自己的编码技巧和工艺精神,视编程为一门精细的手工艺。但随着大型语言模型的发展,这一观念正经受着严峻的挑战。 这些模型在处理常规编程任务时表现出色,能够快速生成大量代码片段,并在一定程度上帮助提升测试覆盖率和代码质量。很多软件工程师开始意识到,利用这些工具不仅能节省大量时间,还能减少重复工作,从而把更多精力投入到更具创造性和战略性的项目上。因此,抵抗自动化的趋势未必是明智之举,拥抱技术变革反而可能带来新的竞争优势。

然而,LLM并非完美无缺。正如初期的蒸汽钻机无法有效清除钻头周围的岩屑而导致卡顿和故障,大型语言模型也存在理解偏差、上下文错误以及代码安全隐患等问题。对一些复杂、高度定制化的业务逻辑,或者需要深刻领域知识的系统开发,目前的模型仍难以完全胜任。这使得技术人员在某种程度上依然是不可替代的核心力量,他们需要用专业知识来指导和审查机器生成的代码,确保软件的质量和安全性。 在未来的软件开发环境中,人与机器的合作将变得更加密切。程序员不仅是代码的创造者,更是大型语言模型的导航者和校正者。

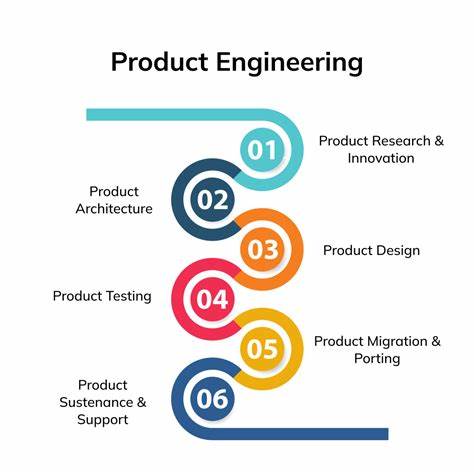

掌握如何高效驾驭LLM,合理分配任务,实现人机协作,将成为衡量一名软件工程师核心竞争力的重要标准。那些固守传统手工编码的程序员可能会逐渐失去优势,而善于结合自身经验与智能工具的人才则会脱颖而出。 技术行业的发展历程也表明,创新的工具不会消灭工匠精神,而是在新的层面上激发更深层的创造力。软件工程师可以利用语言模型自动化处理大量琐碎且重复的任务,节省时间,侧重于产品设计、用户体验、架构优化等更具价值的工作。借助LLM进行代码生成和测试覆盖提升,能够提高产品质量,加快交付速度,帮助团队更好地响应市场需求和技术变革。 这种变革并非仅仅是技术层面的升级,更是行业生态的重塑。

招聘标准、培训体系、岗位责任甚至企业文化都会发生相应调整。学习如何与机器协同工作,接受技术辅助,拥抱自动化成为软件开发的新常态。与此同时,围绕隐私保护、算法透明、安全保障等方面的法规和道德规范也将不断完善,为大规模应用大型语言模型提供可靠的制度保障。 对于软件工程师个人来说,认知上的转变尤为关键。不可忽视过去“机器只做程序员指令”的认知局限。现代LLM已经超出了简单的执行工具范畴,具备自主生成代码片段与解决问题的能力。

这要求开发者不仅要精通编码技能,更要具备引导和监督机器的能力。培养跨学科知识储备,提升沟通与协作能力,将使他们在新时代的软件产业中保持竞争力。 从更广阔的视角来看,大型语言模型的兴起正在引发一场工业革命般的变革。无论是医疗、金融,还是教育和娱乐,自动化技术深刻改变着生产力和劳动结构。软件作为现代经济的基础设施,其开发模式的转变意味着整个社会进入一个全新的智能时代。回顾约翰·亨利的故事,我们不必重复悲剧,而应学习拥抱变革,寻找新的立足点。

面对未来,软件工程师应主动拥抱大型语言模型,发挥自身创造力和判断力,成为智能时代的先行者。 总结而言,约翰·亨利与大型语言模型之间的关系不仅是过去与未来、手工与自动化的对比,更是技术进步带来的机遇与挑战。软件行业正处于转型关口,拥抱大型语言模型,提升自身技能,善用人工智能工具,将是每一个软件工程师必须面对的课题。只有认清形势,积极应对,才能在智能时代站稳脚跟,开创更加辉煌的职业生涯。