在当今竞争激烈的软件行业中,如何打造一款成功的产品成为无数公司关注的焦点。传统上,工程师、设计师和产品经理分别担当着不同但互补的责任,他们共同构筑了产品的整体形态。然而,职责的分工并非总能预防各种问题的出现。技术人员与非技术人员之间在产品决策中的割裂往往导致效率低下和产品体验不佳。近年来,“产品工程师”这一角色渐渐被业界提及,成为解决传统职能隔阂、促进产品成功的潜力所在。理解产品工程师的独特价值,或许能为我们提供构建更强大协调团队的新思路。

产品工程师的诞生背景颇具现实意义。软件开发领域内,工程、设计与产品管理三者之间常常存在职责边界模糊甚至冲突的情况。工程师专注于实现代码和技术细节,设计师聚焦于用户界面和体验,而产品经理负责协调资源和制定产品战略,三者都相信自己是产品成败的关键。尽管这三方在理想状况下能相辅相成,但在实际运作中,常常因为缺乏统一视角而导致决策失衡和团队沟通障碍。部分产品经理倾向于拥有最终决策权,甚至像CEO一般主导产品方向,这让其他成员感受到权责不均,抑制了潜在的跨职能合作。设计师则有可能陷入孤立状态,他们产出的设计常被当成“岛屿”,缺少实际开发环节的充分沟通,最终设计成果流于表面,难以满足用户真实需求。

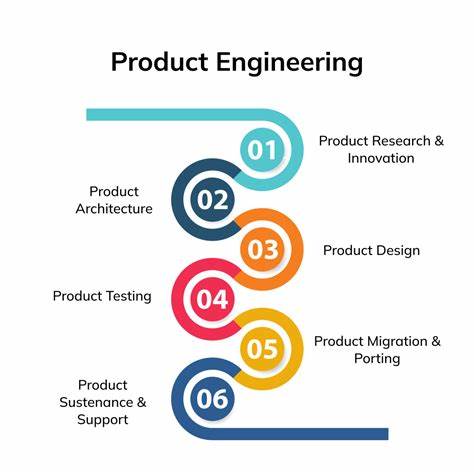

工程师则成为被动执行者,手中的代码变成了简单“过渡工序”,缺少设计与产品战略的背书,工作激情渐渐消磨。 在这样的情形中,产品工程师应运而生,他们的核心特点在于既深谙技术实现,又掌握产品整体战略。同时,产品工程师积极参与产品从构思、设计到上线的全生命周期,亲自体验并反馈产品问题,成为连接用户、设计师和产品经理的纽带。产品工程师不仅仅是代码的构建者,也是产品理念的守护者,他们了解每一项功能的技术背景和用户价值,能够阐明为何采用某种方案,以及这背后的历史决策。通过对产品的全面掌握,产品工程师能够有效地在团队内外进行沟通,推进理性的决策过程。 作为一位产品工程师,日常工作远不只是编写代码那么简单。

他们主动使用产品,发现并反馈bug,以用户视角洞察产品体验,将客户需求融入技术方案中。他们深知设计的细节对产品感受的影响,不断与设计师合作,确保界面和交互设计合理且易用。更重要的是,产品工程师充满好奇心,愿意超越自身专业领域,学习产品管理和用户心理学知识,力求对产品做出全面理解和优化。 产品工程师还肩负着“问责”职责,他们的工作不是简单执行命令,而是在遇到设计或需求不明确时,主动提出质疑和建议,推动团队厘清产品目标。问责意味着产品工程师必须为自己的决策和工作进行合理解释,提供清晰的背景说明,将团队的集体智慧呈现给更广泛的利益相关者。这种主动承担责任的态度有助于打破职能壁垒,促进真正的跨团队协作,从而让产品更加精益求精。

在企业架构层面,引入产品工程师的角色能够帮助改善传统的“职能孤岛”问题。相比单纯依赖产品经理的指令,产品工程师的混合角色促进了开发和设计紧密结合。这样一来,开发人员不再是“纯粹的技术执行者”,而是参与产品战略和设计讨论的核心成员。设计师也能够早期介入开发过程,表达设计理念并得到实时反馈,从而避免设计“孤岛”带来的非协作风险。整体团队更加敏捷,决策过程更加透明和有效。 不过,产品工程师这一角色并非适合所有场景。

企业软件领域由于需求复杂、涉众多样,产品经理在需求捕捉、业务流程协调和市场调研方面依然发挥不可替代的作用。在这种环境下,产品工程师往往扮演技术与产品之间的桥梁,确保工程实现与产品需求高度一致,而非替代产品经理的决策功能。随着软件规模的扩大,明确的职责分工、合理的管理架构仍然是保障项目成功的关键。 进入数字化与智能化急速发展的时代,产品工程师的价值愈发凸显。技术的飞速进步使得开发团队必须面对日益复杂的产品需求,用户体验成为衡量产品成败的核心指标。没有哪一方可以独自完成全部工作,唯有借助技术视角深刻理解用户需求,融合设计美学和商业战略,才能创造出真正优质的产品。

产品工程师正是承担起这一使命的关键角色,成为技术与用户体验之间的桥梁。 为了打造一支强有力的产品团队,公司需鼓励工程师不仅关注代码,还要了解用户痛点和商业价值,提升产品意识。培训与人才发展体系应帮助技术人员拓宽思维、增强沟通能力,支持产品工程师角色的成长。设计师同样应积极参与技术讨论,避免陷入各自为政的孤岛。产品经理则要善用产品工程师的跨职能能力,促进更具包容性的团队文化。 总结来看,产品工程师是一种融合工程技术与产品管理思维的复合型职业。

他们不仅完成代码的编写,更积极参与产品规划、设计评审与用户反馈。通过培养这种能够跨界沟通、承担产品问责的角色,软件公司能够有效避免团队内部分歧,提升产品凝聚力和创新力。产品工程师在内的软件开发组织,将更有可能打造出优质且具竞争力的产品,满足不断变化的市场需求。随着业界对产品质量和用户体验的要求逐步提高,产品工程师这一角色的价值与影响力必将日益增长,成为未来软件开发的重要趋势。