地球的深海是人类已知最神秘、最难以探索的领域之一。尽管它占据了地球表面约三分之二的面积,但科学家们通过拍摄或录制视频直接观察到的深海海底面积却少得惊人。据最新研究显示,截至目前,人类在深海海底的视觉覆盖率仅为0.001%,这意味着我们对深海的真正认知还极为有限。 深海为何如此难以探索?这是由多种因素决定的。首先,深海的极端环境极为严苛,水深超过200米即归入深海范畴,海底存在极大的水压和常年黑暗,这些都使得传统的探索装置难以适应。光线无法穿透深海,依靠传统摄影摄像技术拍摄的设备仅能捕捉沿途有限视野。

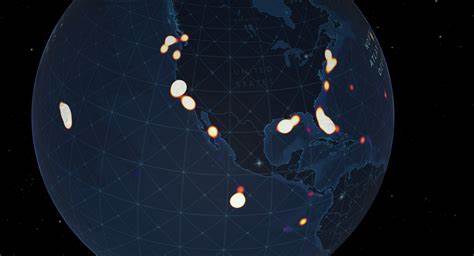

此外,深海遥控潜航器(ROV)和载人潜艇价格昂贵,运行成本高昂,在海上安全操作风险高,这些都限制了大规模的深海视觉探索。 从历史进程来看,深海的影像探索始于上世纪50年代末,但至今覆盖的海底面积仍极少。学者们对全球不同地区深海航拍和影像数据进行了汇总和分析,发现现存的深海视觉数据大量集中于美国、日本以及新西兰周边海域,几乎占据65%以上的全世界观测次数。其他国家和地区的深海探索比例相对较少,表明全球在深海认知上的地理分布很不均衡,这带来了研究的偏差和片面性。 现有资源主要投入于利用声呐测绘的海底图谱。声呐技术利用声波传播效果优于光波,能够较快覆盖大范围区域,使得约四分之一的海底进行了声纳测绘。

国际海洋测绘项目“Seabed 2030”正致力于更加细致地绘制海床地图,取得了显著进展。然而声呐测绘虽然能揭示地形地貌,却无法提供深海生物生态的直观视觉信息,也难以发现海底的生物多样性与生态系统结构。 视觉影像是理解深海生态和生物多样性的关键。影像资料能够揭示鱼类、无脊椎动物甚至微生物群落的生活习性、群落结构和物种间联系,这些都是声呐技术无法替代的重要观察。保护深海生态系统、评估人类活动影响以及管理深海资源的科学决策都离不开详实的视觉数据支持。 由于资金和技术限制,深海摄影巡航速度通常非常缓慢,视野范围有限,且每次出海耗资巨大。

据估算,每天的深海探索成本可达十万美元左右,这进一步限制了视觉数据的广泛获取。此外,操作人员和技术团队的专业要求极高,导致可参与深海探索的科研力量较为集中。 新技术的引入正在逐步缓解这些瓶颈。低成本、便携且自动化的遥控潜航器以及人工智能辅助影像分析技术,正使得更多国家和科研机构能够加入深海探索队伍。同时,数据共享平台和全球数据库的建设,也推动了深海影像资料的整合和开放,使得研究者能跨区域、跨学科开展更加深入的研究。 然而,当前深海视觉覆盖的极端不足带来了重大隐患。

国际社会正面临深海矿产资源开采、深海渔业管理以及碳排放二氧化碳封存等一系列亟需科学依据的重大决策。如果缺乏充分的视觉和生态数据支持,人类对深海环境造成的潜在破坏风险将大幅提升,科学家们呼吁更为审慎和科学的管理原则。 许多国际法律条约如联合国渔业协定已经规定,在信息缺乏或不确定情况时,应采取更加保守的管理方式,避免因知识空白而导致生态破坏。此外,区域渔业管理组织、海洋保护公约以及国际海底管理局等机构,也应该紧密关注和参考最新的科学数据,推动合理的环境保护和资源利用政策。 深海探秘的艰难与复杂不仅体现人类科技的局限,也反映了地球生命探索的多样性和不确定性。从深海到月球,人类对未知世界的渴望永无止境。

科学家们相信,随着技术的不断进步,深海的秘密将逐渐揭开,大量的新物种、新生态系统乃至地质奇观将浮出水面,丰富我们的知识宝库。 总结来看,虽然深海覆盖地球大部分面积,但人类视觉影像的覆盖率尚不足千分之一。这种极度有限的视觉认知限制了深海环境保护、资源管理和科学研究的基础。未来需要增加对深海探索的投入,推广低成本新技术,促进多国合作及数据共享,以实现对深海世界更加全面和客观的认识。只有如此,人类才能真正守护这片神秘而宝贵的蓝色疆域,实现海洋可持续发展的目标。