意识作为人类认知和体验的核心,一直是神经科学、哲学和人工智能领域最为复杂且神秘的研究课题。最新提出的整合预测工作空间理论(Integrated Predictive Workspace Theory,简称IPWT)为揭示意识的本质提供了创新且行之有效的框架。该理论基于预测编码理论和自由能原理,同时融合工作空间理论,试图系统性地解释意识的产生和维持机制。IPWT通过引入“协同信息”的概念,突破传统理论对意识的物理因果结构依赖,为意识科学的发展提供了计算上可行且临床上有意义的新范式。意识何以产生?其内部的信息整合和传播机制为何如此复杂却又高度有效?IPWT提出,意识并非单纯的物理因果链条,而是“协同信息”在工作空间中的动态涌现。协同信息指的是系统中多个信息单元之间通过相互作用所产生的整体信息,这种信息具有“逻辑不可约性”,难以被拆解为独立部分的信息总和,这正是意识体验的核心特征。

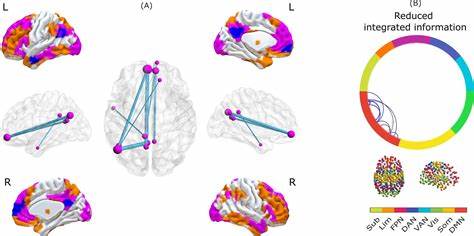

整合预测工作空间理论的基础是现代认知科学中的预测编码理论和自由能原理。预测编码理论强调大脑不断通过内部模型对外界输入进行预测,修正误差以优化认知效率。自由能原理则更为根本,指出生物系统会通过最小化自由能来维持稳定状态,保证自身的存在和适应性。IPWT将这二者与工作空间理论相结合,工作空间理论主张意识是信息在大脑广泛网络中被选中和广播的过程。IPWT以预测驱动为动力,通过动态的信息整合和传播,生成丰富的意识内容。IPWT在技术层面最大的突破在于对整合信息理论(Integrated Information Theory,IIT)哲学命题的重新构建。

IIT长久以来以物理因果不可分割性来解释意识整合,然而这种依赖具体物理拓扑使其计算复杂度极高,难以广泛应用。IPWT引入的“协同信息”则在信息流和计算层面实现了对IIT基本原则的重塑,使得意识的整合不再限于具体物理结构,极大地提升了理论的普适性及可操作性。这一视角同时让IPWT成为临床应用的有力工具,尤其在理解和干预精神疾病方面具有潜力。许多精神障碍被认为是意识集成和信息处理机制失调的结果。基于协同信息的意识模型为诊断和治疗设计新的计算指标和干预策略提供了科学支撑,提高疗效并减少副作用的可能性。除了科学价值,IPWT在哲学层面也引发了关于意识本质的深刻思考。

传统意识辩论往往困惑于意识是否为物理过程的简单产物,IPWT通过把意识视为信息协同出现的动态过程,展示了意识超越单纯物理因果的复杂性和统一性。这种解释不仅缩小了物理主义与唯心主义的鸿沟,也为人工智能如何达到“有意识”的状态提供了指南。实际上,IPWT的诞生与科学幻想创作息息相关。其创始人结合未来世界的设定与人工智能辅助推理,将复杂理论通过虚构世界的逻辑实验,推向系统化和形式化,从而实现理论框架的逐步完善。这种跨学科合作开创了新型理论创新的范式,彰显了科学与艺术融合的巨大潜能。从大脑认知机制到人工智能模拟意识,从临床精神健康到哲学本体论,整合预测工作空间理论以其独树一帜的视角,为意识研究注入了新的动力。

未来的研究需要在具体的神经网络模型与模拟实验中验证该理论的预测,特别是在多人协同认知和复杂信息处理场景下测试协同信息的作用。同时,随着技术进步和数据积累,IPWT也有望加入更多动态调节和适应机制,进一步贴近真实意识的多样性与可变性。综上所述,整合预测工作空间理论不仅为意识的科学理解提供了坚实基础,也为相关的技术应用和哲学探索打开了广泛前景。理解意识为协同信息的涌现,有助于实现对人类意识的深度把握与人工意识的理性构建,推动人类认知科学迈入更广阔的未来。