在人类行为的塑造中,奖赏强化行动,而惩罚抑制行动的经典理念被广泛接受并应用于心理学、社会治理以及人工智能领域。然而,现实生活中有许多人明知行为会带来负面后果,却依然持续选择有害的行为。这种对惩罚的不敏感导致了个人和社会的多重负担,更成为心理健康和法律制度面临的挑战。近年来,一项跨越二十四个国家、涵盖两百六十七名参与者的研究为解开惩罚敏感性个体差异的谜团提供了新视角,揭示了因果推理和认知行为整合的核心作用。该研究不仅识别了三种具有稳定特征的行为表型,还揭示了不同认知缺陷在惩罚学习中的作用,从根本上推动了对持续有害行为的理解。 这项研究采用了名为“星球与海盗”的在线游戏任务,模拟现实中的奖惩反馈过程。

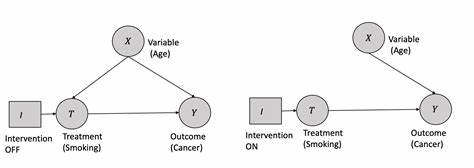

参与者通过点击两个不同的“星球”来获得奖励,而选择特定星球会引发预示点数减损的“海盗攻击”信号。游戏设计巧妙地让部分选择显著带来负效用,对应现实中某些行为带来负面影响的情形。通过连续的游戏块与随后的反馈问卷,研究者精准评估了参与者如何从惩罚中学习及调整决策。 因果推理,即理解行动与其结果的因果关系,是适应性决策的重要基础。研究发现,参与者可被划分为三大类别:敏感型、未知型和强迫型。敏感型个体能够正确推断惩罚与其行为之间的因果关系,并据此调整行为以避免惩罚。

这类人表现出较高的认知灵活性,能够通过直接经验顺利学习和适应。 未知型个体则在初期未能准确识别惩罚的因果来源,行为表现对惩罚反馈反应迟钝。但经过明确的资讯干预后,他们能够纠正认知偏误,显著调整行为以避免后续惩罚。这种类型强调了信息透明和教育在促进适应性行为中的关键作用,表明部分认知缺陷具有可塑性和可逆性。 最为令人关注的是强迫型个体,他们即使在获得足够的因果知识和资讯揭示后,依然坚持那些会招致惩罚的行为。研究指出,这种行为根源于认知与行为之间的整合失败,即使清楚事实真相,行动选择系统却无法有效利用这些信息进行调整。

这类整合缺陷可能与大脑执行功能、意图形成及行动控制的神经机制相关,是传统纠正手段难以奏效的原因。 通过细致的行为分析,研究进一步排除了习惯形成或动机失调是惩罚不敏感的主因。不同表型的个体在行为自我报告中均表现出对自身行为和目标的高度意识,显示行为选择是有意识且目标导向的。这一点对于临床和犯罪心理学等领域具有重要启示,因为它帮助区分了行为难以改变的认知根源,而非简单的行为自动性。 此外,研究通过精细的统计方法,如奇异值分解分析,揭示了不同表型在认知与行为之间的内在耦合关系。敏感型与未知型个体展示出较为协调的认知行为路径,信息的更新能够推动行为相应变化。

而强迫型个体则表现出认知更新与行为调整脱节的独特轨迹,这一发现为认知行为疗法中的机制靶向提供了理论支持。 该研究的纵向设计同样展现了行为表型的稳定性,超过半年后大多数参与者仍维持原有类别,这预示惩罚敏感性的个体差异具有显著的特质性质。自我报告的认知灵活性水平与表型稳定性存在一定关联,进一步凸显了认知能力在行为适应中的核心作用。然而传统自评量表未能有效预测未来的惩罚学习表现,显示纯行为性评估的优势与必要性。 从应用角度看,这些发现挑战了单一的惩罚制裁或仅依赖事实宣导的行为改变模式。对未知型个体而言,教育和信息透明是推动行为改变的有效途径;而对强迫型个体,则需设计兼顾认知行为整合的复合干预策略,如强化执行功能训练或者创造支持行为转换的环境与动机机制。

此外,该研究为公共政策制定、心理治疗及社会干预提供了明确的分层策略依据,使得个性化和机制导向的方案成为可能。 尽管如此,该研究也存在一定局限性。在线实验环境虽具规模和多样性优势,但实际生活中复杂的社会文化因素及情绪波动对行为决策的影响尚未充分考察。未来研究可进一步拓展样本的文化和社会多样性,结合神经影像技术深入探讨大脑机制,以及测试介入措施在自然环境下的实效性。 总之,因果推理和认知行为整合的缺陷是影响人类惩罚敏感性的两大认知机制。通过精准划分行为表型,该领域的研究不仅深化了对行为持久性与适应性的理解,更为临床与社会干预提供科学基础。

面向未来,机制导向的个体化策略将是改善惩罚反馈反应、促进健康行为转变的重要方向。