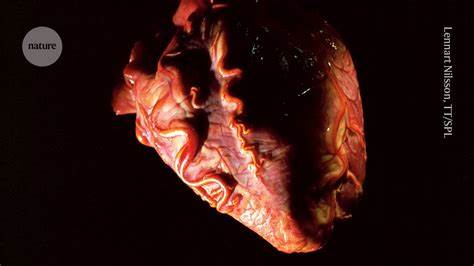

器官移植是现代医学的重要组成部分,尤其是心脏移植,因其复杂性和高风险性,一直面临着器官短缺和伦理争议两大难题。近年来,科学家们在心脏再生与保护技术上不断突破,特别是最近开发的体外复苏技术,为心脏移植行业带来了前所未有的转变。这种技术不仅降低了移植成本,更避开了以往复苏过程中的伦理困境,极大地提升了器官利用率,为无数患者带来了新的生命希望。心脏体外复苏技术是指在器官捐献者去世后,通过先进的设备在体外重新激活和维持心脏功能,确保其在移植前保持最佳状态。传统上,心脏移植依赖于捐献者在脑死亡状态下的器官采集,过程复杂且涉及伦理争论。此外,现有复苏方法通常成本高昂,限制了其广泛应用。

此次突破的两种低成本复苏技术不仅在经济上更具可行性,还因其操作简便,为多个移植中心所青睐。技术的核心是模拟人体内的生理环境,通过温控和营养液灌注,使得心脏即使离体,也能维持自主跳动和正常功能。这种方法延长了器官的保存时间,提高了移植成功率。与传统冷藏保存方法相比,体外复苏能更有效地防止器官缺血造成的损伤,提升器官功能恢复速度。这一技术的临床试验虽然规模仍较小,但初步结果显示复苏心脏的功能稳定,适合移植使用。更重要的是,技术避开了大部分伦理难题,例如避免对尚未完全确认死亡状态患者的干预,引起业界高度关注。

器官短缺一直是全球医疗面临的严峻挑战。每年成千上万的患者因缺乏合适器官等待移植而失去生命。新技术的出现不仅能增加供体心脏数量,还能提高器官质量,为患者带来更多生存机会。从更广泛的角度看,这一技术的成功还将推动心脏疾病治疗的研究,促进人工心脏装置和再生医学的发展。在政策层面,低成本体外复苏技术可能推动各国完善器官捐赠及移植法规,提升公众对器官捐赠的认知和接受度。未来,随着设备的进一步优化及普及,预计更多移植中心将采用这一技术。

长期来看,结合基因编辑、干细胞治疗等前沿技术,心脏移植的安全性和效果将持续提升。技术发展还将促进跨国器官共享,缓解器官供需不平衡问题,推动全球医疗合作。对于患者及其家属而言,新的复苏技术意味着等待排队时间缩短,手术风险降低,术后生活质量提升。医疗人员通过更加科学的手段,可以更好地评估器官的适应性,制定个性化移植方案。虽然这一领域仍存在诸多挑战,比如技术标准化、法律监管和伦理争议,但创新无疑推动着整个医疗体系的进步。科学家和医护团队需加强合作,共同建立安全、高效、公正的器官移植体系。

整体来看,心脏体外复苏技术的突破不仅是医学技术上的进步,更是对生命价值的尊重与守护。它标志着器官移植进入一个新时代,给人类带来了更多的健康和希望。随着相关研究的深入和应用范围的扩大,未来心脏移植或将不再被器官短缺所困扰,成为治愈心脏疾病的重要手段。