在宇宙浩瀚的星海中,恒星和行星诞生的神秘过程一直是科学家们探索的焦点。2025年,天文学界迎来了一个划时代的突破:国际研究团队首次直接观测到了新太阳系诞生的“婴儿”阶段,揭示了行星形成最初的关键物质——高温硅酸盐矿物的凝结过程。这一发现不仅为我们打开了了解新生恒星周围行星形成的窗口,也让人们得以窥见我们太阳系数十亿年前的模样。 这一研究的焦点是位于约1300光年外的HOPS-315恒星,它是一颗处于初生阶段的“婴儿恒星”,其周围环绕着尘埃和气体构成的原行星盘。科学家利用阿塔卡马大型毫米/亚毫米波阵列(ALMA)和詹姆斯·韦伯太空望远镜(JWST),两者的强大观测能力相辅相成,揭示了在这颗幼小恒星附近发生的化学和物理变化。观测资料表明,在这颗恒星周围的气体盘中,硅氧化合物以气态和固态两种形式共存,这也意味着行星最初的固体物质正开始凝结。

此前,天文学家曾观测到年轻的恒星系统中已有大型气态行星的存在,但行星最早期的固体“种子”——被称为“微行星体”的小固体颗粒——却一直未被直接观测到。HOPS-315系统的发现填补了这一空白,首次实证了行星形成的起始阶段。研究团队通过JWST捕获的红外光谱信号确认了硅氧化合物的晶体矿物正在逐步形成,后续借助ALMA定位这些信号,发现其主要来自于原行星盘中相当于太阳系小行星带远近的区域。 这一发现的科学意义深远。在我们的太阳系中,最早的固体物质证据散布在陨石中,这些陨石的年龄为超过45亿年,是太阳系极早期状态的“化石”记录。陨石中的晶体硅氧化物矿物被认为是在极高温度下凝结而成的。

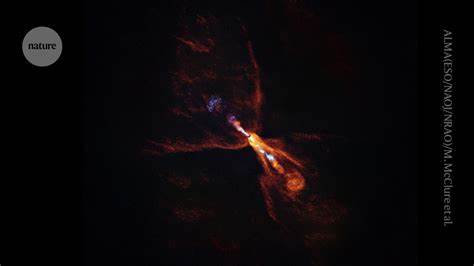

如今,天文学家在外星恒星系统中观察到这一凝结过程,提供了直接比对太阳系早期状况的珍贵实例。 参与研究的科学家Melissa McClure教授指出,“这是人类首次精准锁定了另一颗恒星周围行星形成的最早时刻”。她强调,这一开创性发现不仅证实了行星从气态物质凝结为固体的过程,而且让我们重新审视行星的起源。与此同时,Purdue大学的Merel van 't Hoff教授将其比喻为“拍摄到了另一颗太阳系的婴儿照”,这一系统为研究行星形成提供了独特的视角。 除固态矿物外,研究还揭示了围绕HOPS-315的盘面存在多种复杂的气态结构。碳氧化合物在周围星际物质中以蝴蝶形状的风吹散开,而硅氧化合物则以细长的喷射流形式高速排放。

这些气体风暴和喷射流是年轻恒星成长过程中常见的现象,反映了恒星与原行星盘之间复杂的动力学关系。 此外,观测显示气态硅氧化合物正在向固态转变,这预示着更大体积的固体颗粒正在诞生。随着时间推移,这些颗粒会相互吸引、碰撞并逐渐积累形成尺寸更大的微行星体,最终演变成类似地球或木星核心的行星胚胎。 技术层面,这一里程碑式的发现得益于ALMA和JWST的高度互补。ALMA作为地面射电望远镜阵列,能够探测毫米和亚毫米波长的电磁信号,精确测量气态分子的空间分布。而JWST具备极高灵敏度的红外成像和光谱技术,适合捕捉热矿物的特征光谱。

两者结合,使科学家得以同时解析新生恒星周围物质的化学组成和物理状态。 这一发现不仅深化了我们对宇宙行星形成机制的理解,也预示着未来行星科学研究的新方向。通过比对不同恒星系统的原行星盘,科学家们可以更全面地揭示行星多样性和诞生条件的差异。更重要的是,HOPS-315系统将成为未来研究太阳系演化历史的“时间胶囊”,帮助我们解开关于地球及类似行星起源的终极谜题。 欧洲南方天文台(ESO)的天文学家Elizabeth Humphreys评价称,“该研究非常令人印象深刻,揭示了极早期的行星形成阶段。HOPS-315为我们理解太阳系的形成过程提供了重要的模型。

”她也强调,结合JWST和ALMA的观测能力,将极大推动原行星盘和星际物质研究领域的进步。 宇宙的诞生与演变,是跨越数十亿年的壮阔篇章。如今,借助尖端科技设备,我们得以目睹星系新生的最初火花,看见行星在漫漫星空中逐步成形。随着未来观测技术的不断突破,人类对宇宙家园的认识将更为深刻,也更能体悟到“天外有天”的奇迹。新太阳系的诞生不仅激发了科学探索的热情,更唤起了对生命起源和归属感的深切思考。