近年来,东亚地区在空气污染治理方面取得了显著成效,特别是对二氧化硫(SO2)等气溶胶前体物质的排放大幅度削减。这一系列举措极大改善了当地空气质量,减少了酸雨和雾霾天气的发生频率,赢得了公众的广泛认可。然而,随着研究的深入,科学家们开始关注这些气溶胶排放减少对全球气候系统可能产生的复杂影响,特别是它们与全球变暖速度的关系。 气溶胶在大气中的作用极其复杂,其一方面能够反射太阳辐射,部分抵消温室气体导致的升温效应,从而发挥“全球冷却剂”的作用;另一方面,通过与云的相互作用改变云的性质和寿命,也会影响地球的能量平衡。过去几十年间,由于工业排放和化石燃料燃烧,东亚尤其是中国成为全球气溶胶排放的重要区域之一,气溶胶浓度的持续增加在一定程度上掩盖了温室气体引发的全球变暖。 自2010年以来,随着东亚地区加大空气治理力度,二氧化硫排放迅速下降,研究显示这些减排导致了约75%的排放减少,年度减少量达到约20万吨二氧化硫。

卫星遥感数据和地面观测均验证了东亚地区气溶胶光学厚度的显著降低,这一变化释放了更多的太阳辐射到地面,减少了气溶胶反射回太空的光量,进而导致地表吸收的太阳能增加。 一项由八个最新地球系统模式(Earth System Models,ESMs)共同参与的区域气溶胶模拟对比项目(RAMIP)模拟结果表明,东亚地区气溶胶排放的持续减少已引发了全球年平均气温约0.07摄氏度的升高。尽管这一数值看似较小,但对过去几十年全球变暖趋势中的突变和加速现象却有着重要的解释意义。全球平均气温自1970年以来以约每十年0.18摄氏度的速度稳定升高,而2010年以来,这一速率提升至约每十年0.25摄氏度,东亚气溶胶清理被视为这一提升的重要驱动因素之一。 这种气溶胶排放减少导致的的全球变暖加速,主要通过“解锁”之前被气溶胶遮蔽的温室气体升温效应实现。换言之,清洁空气行动虽然减少了有害颗粒物对人体健康的威胁,但也减少了这些颗粒物对太阳辐射的散射和反射,导致地表接受更强的辐射能量,从而加剧了温室气体的增温。

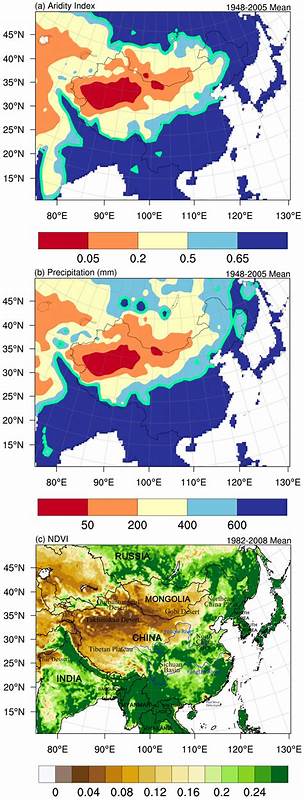

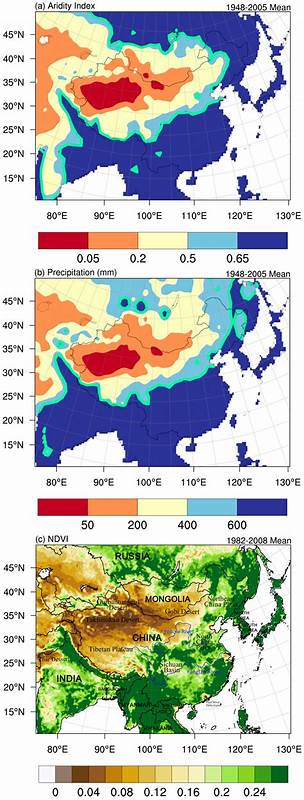

模拟显示,这种效应在东亚附近尤其突出,东北亚海域和北太平洋地区的温度升幅明显,大气顶层辐射能量不平衡的变化也与卫星观测结果相符。 地理空间上,东亚气溶胶减排引发的温度升高不仅局限于排放源区,还向东扩展至北太平洋及西海岸的北美地区。尤其在冬季,这种温暖信号更为明显,同时导致北极地区的增强变暖,强化了海冰和雪覆盖区域的反馈机制。有证据表明,气溶胶排放变化对北极放大效应起到了间接推动作用,进一步影响全球气候体系。 此外,气溶胶清理行动还影响了降水分布及水循环系统。模型预测显示,全球范围的降水小幅增加,年均约增长0.3%,与气温升高趋势相符。

东亚夏季降水显著加强,北太平洋风暴带的降水增加进一步凸显气溶胶变化对区域水文循环的影响。这种洪水风险及干旱态势的调整对农业、生态系统和社会经济均产生潜在影响。 值得注意的是,尽管东亚气溶胶清理可视为全球变暖的一部分驱动力,但它与其他因素共同作用构成复杂的气候变化背景。比如,多余甲烷的增加和航运业近年来SO2排放的急剧减少,也在不同程度上推动了全球能量不平衡和气温升高。因此,未来气候政策不仅要关注温室气体减排,还需综合考虑气溶胶的减量及其伴随的气候反馈效应。 通过增强的地球系统模式和多模型大样本模拟,科学家能够更准确地辨识区域气溶胶排放对全球气候变量的贡献。

RAMIP项目的多模型多成员策略有效减少了内在气候变率的干扰,为政策制定和气候预估提供了更加稳健的科学依据。未来,持续完善气溶胶排放清单、精细化模拟云气溶胶相互作用机制,是亟待加强的研究方向。 综合来看,东亚地区气溶胶清理行动对全球变暖加速产生了明显影响,这一发现对全球气候变化科学研究和环境政策均提出新挑战。即使空气质量改善带来了公共健康的积极影响,气候系统的复杂反馈提醒我们,减排政策应在环境、健康和气候三方面找到更为平衡和具备系统性的解决方案。未来,中国及东亚国家继续推进污染治理的同时,也亟需强化气候变化适应和缓解措施,合理规划减排路径,避免局部环境治理成为全球气候风险的新加剧因素。 展望未来,在应对全球气候变化的道路上,只有深入理解不同污染物之间的相互关系和反馈机制,才能制定科学有效的多目标政策。

促使空气质量改善和气候稳定双赢的策略必将成为国际社会关注的重点。东亚作为快速工业化和环境治理的重要地区,其气溶胶排放变化的气候影响研究将为全球气候系统研究提供宝贵经验和参考。气溶胶清理与全球变暖间的复杂联系显示气候治理的多维挑战,也彰显了跨学科合作和国际协调合作的重要性。通过科技创新和政策协同,方能实现可持续发展的美好未来。