近年来,全球气候变暖的趋势愈发明显,科学界对多种气候驱动因子的研究也不断深入。东亚地区作为世界上重要的工业和人口密集地带,其气溶胶排放特征对全球气候有着重要影响。气溶胶是空气中的微小颗粒物,主要包括硫酸盐、黑碳、氮氧化物等成分,这些物质既可直接反射或吸收太阳辐射,也能影响云层的形成和性质,从而在短期内对地球气温产生冷却作用。但随着东亚国家特别是中国加强环境治理,气溶胶排放显著减少,却意外地对全球变暖产生了加速作用,这一现象引起了全球气候学者的广泛关注和深入研究。清晰理解东亚气溶胶清理与全球变暖之间的联系,不仅对于揭示区域与全球气候连锁反应机理具有重要意义,也为制定更加科学合理的减排政策提供依据。东亚地区自2010年以来推行了一系列切实有效的空气污染控制措施,尤其是针对二氧化硫(SO2)排放的严格限制,使得硫酸盐气溶胶的排放量下降了约75%,这一数值代表约每年减少了20万吨的SO2排放。

这种大规模削减气溶胶前体物排放的举措,极大改善了区域空气质量,减少了酸雨和人群健康风险。然而,这一环保成效却伴随着全球气候系统的辩证变化。气溶胶中的硫酸盐颗粒因强烈散射太阳光,形成所谓的“全球冷却剂”效应,能够反射一定比例的太阳辐射回太空,从而降低地表吸收的能量,起到了抑制全球变暖的作用。减少这些颗粒的排放,意味着地球表面吸收的太阳能量增加,温室气体驱动的变暖效应得以部分“显现”。多模型地球系统模拟结果显示,东亚气溶胶减少导致的全球平均表面温度升高可达0.07摄氏度,且这种温升已成为近十年来全球变暖加速的重要驱动力之一。地理空间上,这种气溶胶清理带来的温度上升不仅集中在东亚排放源周边,更远及到北太平洋地区,北美西海岸甚至北极地区也出现显著变暖。

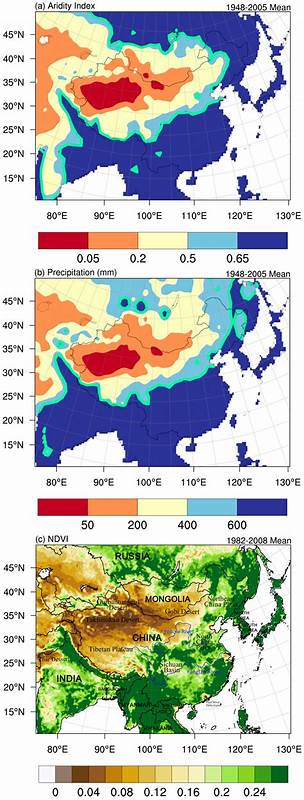

相关研究指出,这种跨区域传输效应及其对极地气候系统的作用或加剧了极地放大效应。卫星观测数据也指出,自2010年以来,东亚附近气溶胶光学厚度明显下降,地表向下短波辐射增加7.7瓦特每平方米,进一步印证了气溶胶清理对地表能量平衡的直接影响。这种辐射通量的改变,也体现在了地球顶部大气层(Top-of-Atmosphere,TOA)的辐射失衡,观测表明东亚附近及其延伸的北太平洋区域出现了明显的能量吸收增加现象,为全球气候系统吸收更多热量打开了门户。与此同时,降水格局也受到连带影响,模拟数据显示东亚海岸线及北太平洋风暴带出现了局部降水增加,热带辐合带向北移动,反映出热力不均导致的基本大气环流调整。由此可见,气溶胶排放减少的影响远不止气温简单上升,而是引发复杂的水循环和区域气象变化。多模型多成员的仿真研究也表明,气溶胶清理带来的气候效应存在明显的不确定性和区域差异,这主要源于气溶胶-云相互作用的模拟复杂性以及内部气候变率的影响。

一些模型表现出更加强烈的北极放大现象和太平洋温度响应,而另一些模型由于云覆盖和气溶胶光学性质差异,响应较弱。尽管如此,整体科学共识认为东亚气溶胶治理作为驱动力,确实部分揭示了近十年来全球变暖加速的实证观察。将这一认知置于广泛的气候变化背景中,可以发现大气甲烷浓度在近年虽有抬升,但其对近期全球变暖速率的贡献并未大幅超越过去数十年;而航运业SO2排放的减少,虽然也带来了辐射强迫的改变,但由于其发生在近两年内,对2010年至2023年间的变暖趋势贡献相对有限。由此,东亚大规模的气溶胶减排活动被确认是当前气候加速变暖的重要人类活动因素之一,从而在国际气候政策场景中产生深远影响。从政策层面上讲,东亚地区减排气溶胶有利于改善人类健康和区域生态环境,是不可或缺的公共利益考量。然而,气溶胶冷却效应的减少给全球气温带来额外升温压力,这一“耦合悖论”提醒我们在应对气候变化时应综合权衡多重因素。

未来在清理气溶胶的同时,必须加快温室气体尤其是二氧化碳、甲烷等的减排行动,实现二者的协同减排,才能有效遏制气候危机。此外,气溶胶-云相互作用的非线性反馈机制依然是气候模型不确定性的主要来源,未来研究需重点深化观测与模式的结合,提高对区域及全球气候系统反应的精确度。针对不同气溶胶组分及其气候效应的差异化管理,也将成为气候治理策略的关键。随着技术进步和政策驱动,东亚气溶胶排放持续走低已成共识,但进一步的减排潜力正日益趋小,未来其对全球变暖速率的贡献将逐渐减弱。科学界建议密切监测气溶胶排放变化对全球气候系统的持续影响,同时加强国际合作,共同应对气候风险和环境挑战。整体而言,东亚气溶胶清理带来的全球变暖加速现象体现了当代气候变化的复杂性与多维度特点。

做好区域减排与全球减排的集成考虑,协调好环境治理与气候目标,才能为实现长期温控目标奠定坚实基础。面向未来,全球社会需继续深化对气溶胶气候作用机理的理解,推动科学、技术与政策的协同发展,明确气候行动中的权衡与优先级,携手应对不断演变的全球气候挑战。