人工智能(AI)的迅猛发展正以前所未有的方式改变着我们的生活和工作。然而,随着越来越多的人依赖AI来完成学术写作、信息检索和创意工作,越来越多的研究和观察开始揭示一个令人警醒的现象:AI在某种程度上可能正在削弱我们的批判性思维能力,使我们在创新与深度学习上不断退化。这个问题不仅涉及技术本身的局限性,也反映出当前教育体系和社会文化对智能工具使用的盲目依赖。 认知负荷理论(Cognitive Load Theory)作为理解学习过程的重要框架,能够为这一现象提供科学的解释。该理论将认知负荷分为内在认知负荷、外在认知负荷以及有益认知负荷。人们通过不断地消化复杂信息、组织知识框架并反复练习,才能实现深度学习和综合创新。

AI工具在替我们完成诸如文献搜索、资料整合等“繁琐”任务时,表面上节省了时间和精力,却也剥夺了我们进行关键认知活动的机会和动力。许多研究表明,习惯于使用AI完成写作和思考任务的用户,其脑部神经激活度明显降低,认知活跃度也随时间下降。这种认知懒惰导致了“认知债务”的积累,即因为忽视必要的思考过程而造成的认知能力下滑,而这种损失可能是不可逆的。 传统的学习不仅仅是记忆事实或完成任务,更关键的是掌握如何学习和如何思考。真实的创新源于深度的信息筛选、假设验证以及不同知识领域之间的联系发现。人工智能虽然可以高效地总结信息,却缺乏对背景、语境和隐含假设的评判能力。

它无法辨别有效信息和误导信息之间的细微差别,也无法赋予输出内容真正的洞见和创造力。依靠AI生成的内容,学生或专业人士很容易陷入浅层理解,忽视了独立判断和批判思维的训练,最终影响创新能力的培养。 数字时代“压缩文化”的兴起,进一步加剧了这一趋势。人们的注意力被碎片化的内容和短视频所占据,阅读长文的耐心和兴趣减弱,对深度思考的需求被削弱。面对天天刷新的信息流,用户倾向于寻找“干货”、摘要和速读,往往放弃了对复杂知识体系的全面理解。AI工具配合这种文化现象,成为了“一键写作”和“快速完成任务”的帮手,但长远看来,实际上在压缩我们的认知空间,弱化了创新思维的生态。

另一方面,创新本身也往往来自于“琐事”——看似枯燥的文献检索、验证引用和反复思考。这一过程不仅能构建深厚的知识结构,还能激发偶发性的灵感和洞察。经验丰富的研究者常常发现,新的突破源于对旧有结论的质疑和反复验证,而AI由于无法理解研究中的细微语境,甚至可能重复错误信息,形成自我强化的错误循环。AI的自动化“深度研究”有时反倒会阻碍真正的创新。 在教育领域,AI应用带来的变革更是巨大。虽然辅助写作和答题功能可以帮助学生更快完成作业,但当学生开始依赖AI而非自身思考时,获取知识的过程变得表面化,缺乏批判质疑和内化的学习体验。

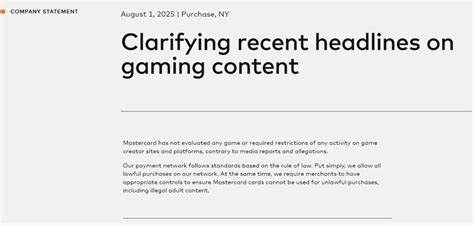

少了这一环节,学生就很难形成对复杂问题的长期记忆和灵活应用能力。长期依赖AI助力,可能加剧教育质量的两极分化:有扎实学科基础的学生能够利用AI提升效率,而缺乏基础的学生则可能陷入“伪学习”陷阱,从而影响整体人才培养质量。 面对这一挑战,我们需要重新审视人工智能在认知进步中的角色和边界。AI应被视为工具,而非替代思维的主角。教育体系和社会应注重培养学生的元认知能力,即自我监控和调节学习过程的能力,使其明白何时以及如何合理利用AI辅助,而不是完全依赖它。同时,应强化批判性思维训练,鼓励怀疑和深入探究,避免对AI产出“照单全收”。

未来的创新环境,也需要兼顾技术便捷和思维深度。个人和组织应有意识地保留“认知琐事”的时间和空间,感受通过反复阅读、推敲和质疑获得的洞察力,而非仅仅依赖快捷的整合和输出。科学研究、艺术创作和专家判断中的“灵感火花”往往来源于非线性的思维和经验的积累,而这些正是当前AI难以复制的核心价值。 此外,社会层面也应关注认知红利的公平分配。随着AI工具的广泛普及,如何防止技术鸿沟导致认知能力差距扩大,成为重要命题。只有让更多人接受真正高质量的教育指导,形成理性评判能力,才能避免整体认知水平的退化,真正实现技术进步带来的整体社会福祉。

综上所述,人工智能带来的便利是显而易见的,但其对人类思维的影响却不容忽视。我们必须警惕依赖AI所造成的“认知懒惰”和“创新退化”。唯有在保持对学习过程的尊重与投入,强化独立思考和批判精神的基础上,才能将人工智能转化为促进而非阻碍人类智慧进步的助力。在未来信息爆炸与技术革新的时代,守护我们大脑深度学习的能力,将是每一个人和社会都必须面对的重要课题。