自比特币于2009年诞生以来,加密货币作为颠覆传统金融体系的创新力量,备受全球关注。虽然它们带来了去中心化的承诺,但同时也被视为潜在的违法工具,尤其是在监管法规尚未完善的背景下。近年来,美国证券交易委员会(SEC)对加密货币的监管力度显著加强,其中对数字资产是否属于证券的争议成为焦点,成为加密行业和监管机构的博弈核心。本文将解析当前该领域的四大关键发展,重点揭示这一监管对峙的最新法律走向及未来趋势。首先,加密货币领域针对SEC的诉讼出现了具有标志意义的进展。今年以来,有关加密货币是否构成证券的法律斗争频繁进入司法程序,其中Ripple Labs与SEC之间的案件尤为典型。

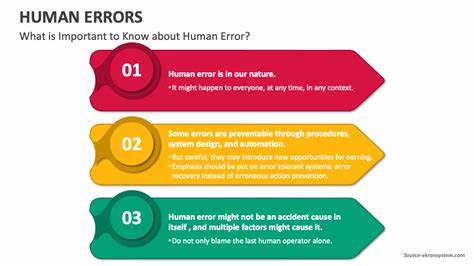

双方经过数年的拉锯后,通过联合申明正式结束这场旷日持久的法律争议,这不仅影响了法律界对数字资产属性的认知,也为未来类似案件提供了判例指引。此举意味着在判定某种加密资产是否为证券时,法院倾向于采纳更细致的评估标准,强调技术和市场实践的多维度考量,而非简单依照传统证券定义套用规则。此外,SEC内部管理失误引发的争议,也为外界观察监管态度提供了独特视角。例如,SEC主席Gary Gensler的手机数据被“不可避免”的错误删除,从而导致了对关键证据的丢失。这一事件经由加密货币公司法律高管公开指责为“蓄意销毁证据”,引起了舆论的广泛关注,反映出监管机构在应对复杂数字资产案件时,可能存在的程序风险和操作失误。监管内部的透明度和公正性问题随即成为行业热议的议题,加剧了外界对SEC权威的质疑,同时也促使监管改革呼声增强。

第三点,监管环境的整体趋同已成为不可逆转的趋势。联合白宫推动立法行动,力图解决当前多监管机构在加密货币政策上的分歧。业内专家指出,不同机构间政策的分化和执行的延迟,正在制约行业的健康发展及投资者信心的稳固。最新的监管报告显示,未来加密货币监管将向更加统一和明确的方向发展,力图在保护市场秩序与支持创新之间找到平衡点。这意味着不再是单一机构依赖模糊的政策指导,而是通过立法明确界定,加快监管步伐,以减少法律灰色地带对行业产生的负面影响。再者,针对加密货币未托管钱包(unhosted wallets)中资金的调查与诉讼技术取得突破,在司法和执法领域开辟了新前沿。

未托管钱包因其去中心化且匿名性的特点,长期以来成为追踪资金流向的难点。然而,借助专业调查团队运用先进的数字取证技术,近年来已经能够部分实现对这类钱包的定位和资金回收。这不仅增强了监管部门和司法机关对非法资金的打击能力,也为受害者提供了法律救济的新途径。这些技术进步与法律实践的结合,标志着加密货币领域的合规和执法环境正在逐步成熟。值得关注的是,上述系列进展背后还映射出一个更广泛的行业生态变化。随着加密资产投资的增加和公众对数字金融的兴趣提升,相关的法律诉讼数量也迎来爆发性增长。

业界专家认为,监管力度的相对下降与投资活跃度的提高共同形成了“完美风暴”,促使加密领域的民事诉讼案件激增。这一现象促使法律机构和行业参与者更加重视合规建设、风险管理和司法应对。未来几年,随着监管条款日趋明确和执法不断加强,加密货币行业将在复杂的法律环境中寻找发展的战略平衡点。综上所述,加密货币与美国SEC在‘证券性质’认定上的较量,不仅体现了法律与技术的交织,也反映了监管机构在新兴数字资产面前的复杂处境。法律判决的标志性进展、监管失误引发的焦点争议、政策趋同的推动以及未托管钱包调查技术的突破,共同塑造了当前这一领域的生态格局。行业参与者应密切关注这些动态,积极应对监管挑战,同时拥抱技术革新,以实现合规与创新的双重目标。

未来,加密货币的发展路径仍充满不确定性,但法律的逐步完善和监管的明确必将为数字资产市场的持续健康发展奠定坚实基础。