人工智能作为现代科技的重要分支,其历史起点可以追溯到20世纪中期,而1983年则成为人工智能发展史上极具意义的一年。这一年,人工智能领域见证了多项关键技术的突破和理论的完善,为日后的智能系统、机器学习以及专家系统奠定了坚实基础。本文将从1983年的技术背景、代表性研究、应用实践以及当时所面临的挑战与机遇等多个层面,深入探讨人工智能的发展历程及其意义。 1983年的人工智能研究,正值计算机技术高速发展之时。硬件的进步为人工智能算法提供了更为强大的支持,尤其是在存储容量和处理速度方面的提升,使得更加复杂的模型和规则系统得以实现。同时,1983年语言处理、知识表示以及推理机制等领域的研究取得了突破,带动了智能系统向更高智能水平的跃进。

在那一时期,专家系统的兴起是人工智能领域最显著的现象之一。专家系统通过模拟人类专家的决策过程,实现了在医疗诊断、工程设计以及金融分析等多个实际场景中的广泛应用。1983年的专家系统技术在规则库构建和推理引擎优化方面取得了显著进展,使得系统的准确性和响应效率得到了提升,为后续的智能应用奠定了坚实基础。 语言理解技术也是1983年人工智能研究中的重点方向。随着自然语言处理技术的不断进步,计算机开始能够更好地理解和生成自然语言信息。这一阶段的研究多集中于句法分析和语义理解,探索如何让机器具备类似人类的语言处理能力。

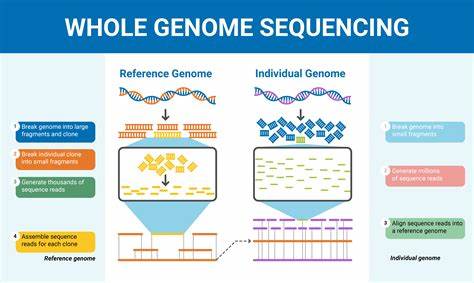

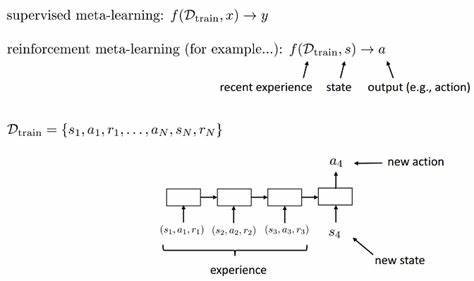

虽然当时的模型较为初级,但其理论和方法为未来深度学习驱动的语言模型发展提供了重要启示。 与此同时,机器学习的概念在1983年得到了进一步的扩展。科学家们开始研究如何让计算机通过训练数据自动优化自身性能,而非仅依赖于硬编码的规则。虽然当时的算法尚处于早期阶段,但有关算法的数学理论和应用实验推动了机器学习领域的快速发展。尤其是神经网络模型的重新兴起,让人工智能研究者看到了模拟大脑神经元连接模式的巨大潜力。 除了技术层面的突破,1983年人工智能的研究热潮也引发了诸多社会和伦理问题的关注。

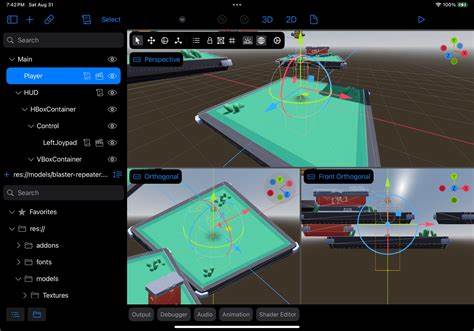

比如人工智能是否会取代人类工作、隐私保护以及算法的公平性等,这些议题在当时已经逐渐浮现,成为学界和产业界共同探讨的重要话题。这一阶段的讨论为今天人工智能伦理框架的建立提供了宝贵的思想资源和理论基础。 从应用视角来看,1983年人工智能不仅限于学术研究,许多创新产品开始进入市场。例如基于规则的诊断系统已经被医院采用,用于辅助医生做出更为准确的诊断判断。与此同时,工业自动化和机器人技术也借助人工智能算法实现了生产流程的优化和智能化改造,提高了生产效率和产品质量。这些成功案例突显了人工智能作为技术驱动力的实际价值。

纵观1983年的人工智能发展,可以看出其技术体系日趋完善,研究方向多样化,应用场景不断扩展。尽管受到计算资源限制和理论深度不足的挑战,当时科研人员的创新精神和合作努力推动了人工智能领域持续前进。那些奠基性的理论成果和实践经验成为现代人工智能蓬勃发展的坚强基石。 如今,回顾1983年人工智能的发展历程,不难发现当时的科学家们已经为人工智能未来几十年的繁荣奠定了路径。无论是理论框架的构建还是技术应用的落地,都显示出极强的前瞻性和创造力。同时,1983年的研究也提醒我们,技术进步不仅需要科学发现,更需要将技术与社会需求紧密结合,关注伦理与责任,才能实现人工智能的健康可持续发展。

面向未来,人工智能仍将是科技创新的核心驱动力。从1983年的技术积累到今天的深度学习和大数据应用,人工智能的演进过程展示了人类智慧与技术结合的无限可能。我们有理由相信,随着技术的不断进步和应用的不断拓展,人工智能将在医疗健康、教育、环境保护等领域发挥更大作用,促进社会进步与人类福祉提升。总结1983年的人工智能发展不仅有助于理解当前技术的根源,也为未来创新指明了方向,激励着科研人员和企业家继续推动智能时代的到来。