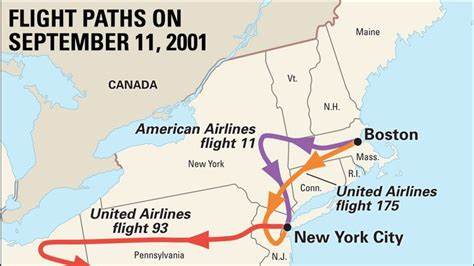

Bojinka阴谋,是一场于1995年被成功挫败的大规模恐怖袭击计划,策划者包括著名恐怖分子拉姆齐·优素福和哈立德·谢赫·穆罕默德。这一惊天阴谋计划涵盖三大阶段,目标涉及刺杀教皇约翰·保罗二世、同时炸毁多架跨太平洋航班的民用飞机,并最终以自杀式飞机撞击美国中央情报局总部(CIA)。这一阴谋若得逞,不仅将造成巨大的人员伤亡,还将彻底震撼全球航空运输体系,令美国及其盟友蒙受无法估量的损失。博金卡(Bojinka)阴谋的发现与挫败,是反恐史上的重要里程碑,为打击国际恐怖主义提供了宝贵经验。该阴谋同时也成为后续诸多恐怖行动,尤其是2001年9·11事件的蓝本。起源于上世纪90年代中期,Bojinka阴谋的策划背景与当时全球恐怖主义势力的盛行密不可分,其核心主谋拉姆齐·优素福曾是1993年世界贸易中心爆炸案的重要幕后策划者,具有丰富的恐怖袭击经验。

拉姆齐·优素福和哈立德·谢赫·穆罕默德先后在菲律宾制造了多个恐怖训练基地,秘密筹备这一毁灭性的阴谋计划。菲律宾因地理位置优越及局部安全管理的薄弱,成为恐怖分子布置炸弹以及训练的温床。策划者通过诸多手段筹集资金,包括洗钱及利用亲属网络,保证行动得以持续推进。阴谋实施的关键环节之一是利用微型炸弹安置于飞机座椅的救生衣中,利用定时装置在航程中引爆,目标是11架从亚洲飞往美国的航班。此举若果真施行,将导致数千名无辜乘客罹难,航空业将陷入瘫痪。拉姆齐·优素福曾亲自测试炸弹威力,选定菲律宾航空434号航班为试验目标。

1994年12月,一枚定时炸弹在飞行途中爆炸,造成1人死亡、10人受伤,飞机机组人员英勇控制飞机紧急降落,防止了更惨重的后果。虽然此次测试造成有限伤害,却暴露了恐怖份子的恶意计划,也让执法部门更加戒备。除此之外,阴谋还涉及刺杀教皇的计划,旨在制造恐慌,转移公众和执法机关的视线。教皇约翰·保罗二世于1995年1月访问菲律宾期间,恐怖分子计划通过自杀炸弹袭击其车队,令全球震惊。然而,警方的及时介入与调查阻止了此项阴谋的实施。Bojinka阴谋的第三阶段计划,是使用小型载具如塞斯纳飞机载满炸药,直接撞击美国情报机构总部。

该方案虽未付诸实施,但其创意极具震撼性,后来也影响了2001年9·11恐怖袭击事件。阴谋策划者不仅具有精密的分工与协作,还善于利用假身份和伪造护照隐藏行踪。通过复杂的密码文件保存计划细节,配合在菲律宾寓所进行化学炸弹制作,恐怖分子几乎达成了令人震惊的恐怖行动。阴谋的挫败始于一次偶发的公寓火灾,这起由化学反应引发的事故引起了菲律宾警方的怀疑。调查人员在公寓内发现大量威胁性证据,包括制作炸弹的化学材料、详细的航班资料以及针对教皇的刺杀计划。警方逮捕了包括阿卜杜勒·哈基姆·穆拉德等关键人物,成功阻止了恐怖阴谋的全面展开。

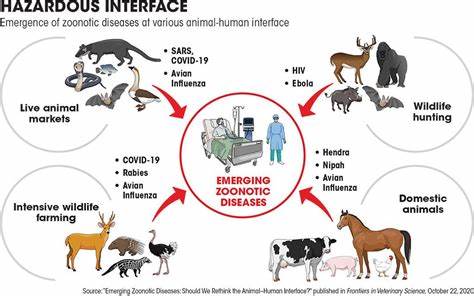

Bojinka阴谋不仅揭露了恐怖分子的极端野心,也暴露出当时全球反恐体系的诸多漏洞。其被挫败后,联合国以及各国加强了对航空安检和跨国恐怖活动的合作与监管。阴谋背后的资助链条牵涉恐怖主义网络内部的错综复杂关系,涉及来自中东、东南亚及南亚的激进团体。与基地组织和东南亚的伊斯兰激进分支机构的联系,使Bojinka阴谋在国际反恐斗争中备受关注。阴谋的挫败也使得全球执法机构对恐怖分子的运作方式有了更深刻的了解,促使各国警察情报机构开展更为密切的协作。拉姆齐·优素福和哈立德·谢赫·穆罕默德两名主谋均被捕后接受审判,他们的供述协助揭示了更大规模的恐怖阴谋,对全球反恐工作有较大贡献。

然而,阴谋的残余影响仍绵延至今,激发了新一轮的恐怖主义演变。与Bojinka阴谋相似的恐怖袭击计划如2001年9·11事件,以及后续多次涉及航空安全的恐怖阴谋,由此可见避无可避的危险性。回顾Bojinka阴谋,不仅是揭开一个阴谋的面纱,更是从中汲取反恐教训的过程。加强国与国之间的安全合作,提升机场及民航安检技术,提升公众防范意识,皆为遏制类似阴谋的有效手段。对历史的洞察让我们认清恐怖主义威胁的复杂性和多样性,同时也强化了牢记和平与安全的重要使命。Bojinka阴谋遗留的线索成为研究现代恐怖主义的宝贵案例,为未来防范大规模恐怖袭击提供了不可替代的参考和警示。

。