在人类文明的进程中,畜牧业的出现是一次重要的社会和经济变革。大约在6500年前,随着猎人采集社会逐渐过渡到定居生活,并开始驯养各种家畜,人与动物的接触变得更加密切。这种亲密的共处方式,虽然促进了人类社会的发展和粮食供应的稳定,却也带来了公共卫生领域的重大挑战——即动物疾病向人类传播,形成了人畜共患病的现象。人类和动物的界限变得模糊,数千年来传染病的传播历史也因此被彻底改写。 畜牧业的兴起不仅改变了人类的生活方式,也为病原体跨物种传播搭建了桥梁。许多我们熟知的人类疾病,包括鼠疫、麻风病、结核病等,都有动物源头。

病原体通过直接接触、空气传播、血液传播或通过寄生虫媒介,从家畜身上跳跃到人体。比如,最初的结核病被认为起源于牛结核菌,这种细菌通过牛奶或呼吸道传染人类,最终演变成自成体系的人体结核病菌株。 跨物种传播的本质在于病原体适应了新的宿主环境。随着人类饲养动物的环境改变,病原体获得了更多传播和变异的机会。在动物群体密度增加的情况下,病原体能更快速地传播和进化,部分病原体逐渐具备感染和适应人类的能力。基因分析也揭示了许多病原体的演化轨迹,证明了人类和家畜共生过程中病原体的多次跳跃事件。

早期的定居者长期生活在畜牧圈内,面对肮脏的环境和高密度的动物圈养,传染病的风险显著提升。除了直接与动物接触,污水和废弃物管理不当为微生物传播创造了温床。疾病如天花、麻疹和流感等,最初被推测可能源自动物成因,且通过人群间传播迅速蔓延,造成了古代甚至现代重大疫情。 家畜品种的单一化和规模化养殖也在现代社会加剧了传染病的传播。例如,养猪场、养鸡场等高密度畜牧场成为病毒和细菌变异的重要温床。农场工人与动物频繁接触,有时缺乏有效个人防护设备,从而增加了新型人畜共患病出现的风险。

对疫情的防控必须注重动物健康与人类健康的结合,形成“一个健康”的整体理念。 从考古学角度来看,旧石器时代晚期至新石器时代早期的人类遗骸中,出现了由动物传来的疾病证据。骨骼中的病理变化显示,那时多发的骨髓炎和呼吸系统疾病与牲畜管理密切相关。这些生物医学发现补充了历史文献中关于疾病起源的记载,为现代流行病学提供了宝贵的线索。 科学家们利用基因组学、考古学和微生物学的综合手段,重建了古代病原体的基因图谱。2025年发表在《自然》杂志上的一项研究,详细解析了6500年前欧亚大陆多个定居点的人类与家畜共处过程中,已知传染病如鼠疫和麻风病的起源和传播路径。

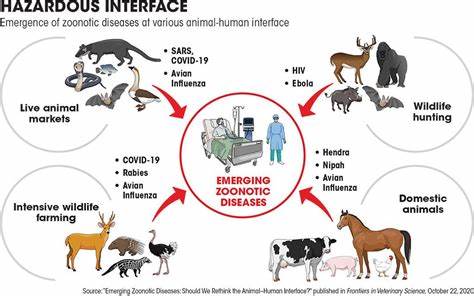

研究表明,畜牧业的社会经济活动是人类疾病谱系复杂化的重要驱动力。 现代社会中,人畜共患病依然是一大公共健康威胁。新冠疫情的暴发只是冰山一角,更多的潜在病毒储存在家畜及野生动物中,可能随时跨越物种壁垒。全球化交通网络和都市化进程使得疾病传播速度和范围呈指数级增长。由此,公共卫生体系需要加强动物疾病监控和跨学科合作,建立从畜牧管理到疾病预警的全链条防控机制。 防范动物疾病向人类传播,除了加强养殖环境卫生和疫苗应用外,还需落实科学饲养理念,控制密集养殖带来的生态压力。

同时应提升公众对疾病风险的认知,实施合理的疾病监测和快速响应体系。通过国际合作,共享信息,实现疾病源头的早发现和早处置,是维护全球健康安全的关键。 回顾历史,畜牧业的兴起为人类社会介绍了崭新的生活方式,但也带来了传染病的新挑战。理解古代病原体如何跨越物种传播,不仅有助于我们更好地认识现代疾病的本质,也为预防未来潜在的流行病打下科学基础。在人与动物的共生关系中,尊重自然规律、重视生态平衡,是避免疾病大规模爆发的根本所在。未来的公共卫生工作应以“一个地球一个健康”为理念,统筹人类和动物的健康,共同构筑抵御疾病的坚固防线。

。